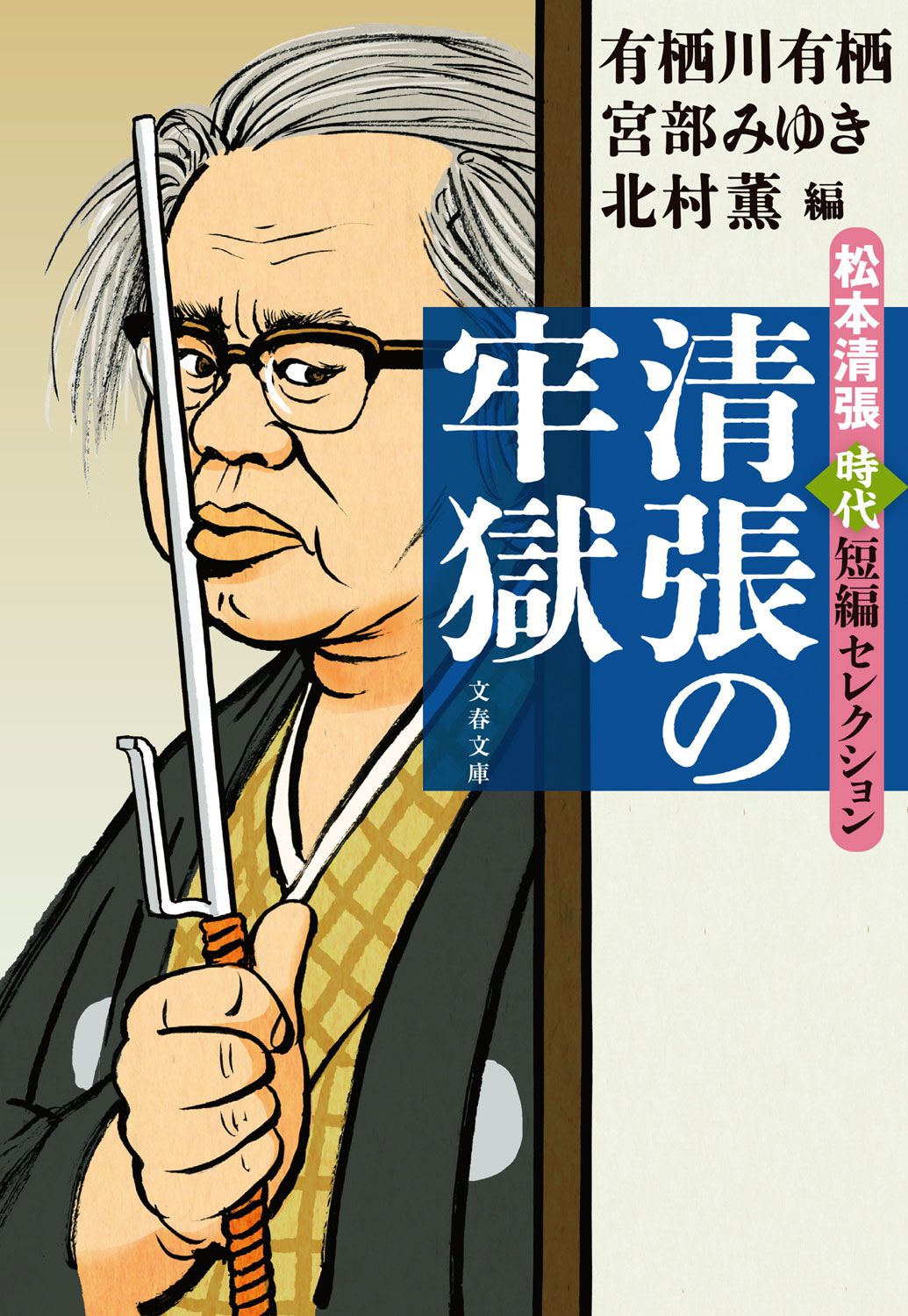

北村 都筑道夫先生は、牢屋敷のあった小伝馬町を「こでんまちょう」ではなく「こてんまちょう」だと言っています。でも、関東に長く住んでいる私にとって馴染みがあるのは断然濁る方。書籍や版にもよりますが、実際、今回読んだ『彩色江戸切絵図』の作中にも「大伝馬町(おおでんまちょう)」、『無宿人別帳』には「伝馬町(てんまちょう)」とありまして、「大」がつくかどうかで読みを変えている。細工も「さいく」ですが小がつけば自然と「こざいく」と読む。決して都筑先生の揚げ足を取るわけではありませんが、結局、私としては、その時代らしければいいのではないかな、と思うんです。

宮部 江戸時代らしさ、ということで言いますと、時代小説を書き始めた頃、杉浦日向子さんに教わったことが、今も助けになっています。それは「江戸の市中では、家庭料理は一般的なものではなかった」ということ。長屋住まいだったら、七輪を使うにも貸し借りの順番待ちをしなければならないわけで、煮たり焼いたり炊いたりするのは、簡単ではなかったと。かまどがあって料理をすることができるのは一定以上のお金持ちの家だけで、日銭暮らしの貧しい家では基本的に買い食いをしていた。今と違って外食の方が庶民的だったんですね。

有栖川 自分が時代小説を書くところを想像すると、食事のシーンが来るたびに何を食べさせるか困り果てるでしょうね。「また湯漬けか」と読者に言われてしまいそう(笑)。

北村 それでは、各々の持ち寄った清張作品について話を始めましょうか。次に紹介する1編は、参考作品2作と併せて味わいたい作品です。

- date

- writer

- staff

- 文=有栖川有栖、北村 薫、宮部みゆき

- category