〈「ひどくて凄い。こんな怖い小説があるか」人気ミステリ作家が大熱論。必読の清張短編ベスト10〉から続く

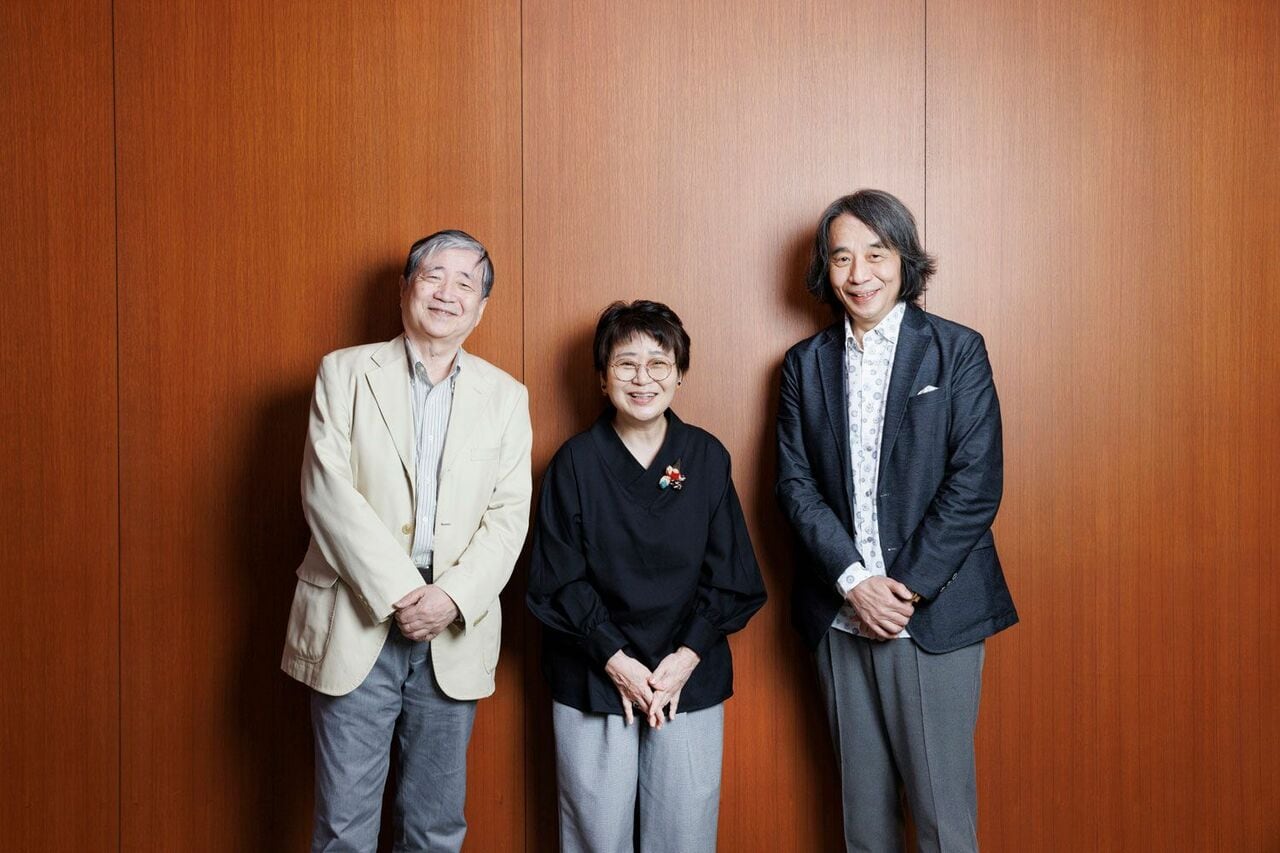

松本清張は時代小説もすごい! 清張作品をこよなく愛する人気作家3人が、自信をもって太鼓判を押す“清張時代短編”のベストを持ち寄り、その面白さを大いに語り合う! (後編はこちら)

*本鼎談は、作品の内容や結末に触れていますのでご注意ください。

北村 「オール讀物」誌上で行った有栖川さんとの対談から『清張の迷宮』というアンソロジーが生まれました。ありがたいことにご好評をいただき、また清張先生の作品について語り合えることとなったのですが、今回のテーマは「歴史時代短編傑作選」。お題を聞いた際には、思わず二人で顔を見合わせました。主に現代を舞台に物語を書いている私たちからすると、歴史時代小説には、時代に即した言葉を選ぶ難しさがあり、特に名詞や地名の扱いなんて、頭を抱えてしまいます。「ここは強力な助っ人が欲しい」ということで、宮部みゆきさんをお招きしました。

宮部 ありがとうございます。こんな楽しそうな企画に呼んでいただけて、うれしいです。参加するにあたって、家じゅうの本棚をひっくり返し、書店へ行き、電子書籍もチェックしてきました。新たな発見がたくさんありました。

有栖川 まさかお二人と清張の歴史時代小説をテーマにお話をすることになろうとは、望外の幸いです(笑)。今日はどんな作品が挙がってくるか楽しみにしてきました。

宮部 今回改めて清張さんの作品を読み返して、身が引き締まる思いがしました。清張さんは、人物の役職名や立場を、老中酒井雅楽頭忠恭(さかいうたのかみただやす)(「酒井の刃傷」)といった風に、非常に正しく記述されています。理にかなった書き方なのですが、私の場合、「今の読者にはわかりにくいかな」と思ってカッコをつけて補足することが多いんです。また、破落戸(ごろつき)には破落戸の喋り方や一人称の使い方がありますが、清張さんは実にそれらしくお書きになっている。昨今の時代小説全般の傾向として、昔の言葉遣いから、現代語の方に傾斜してきている部分もあるなと、言葉についての反省も多々ありました。

- date

- writer

- staff

- 文=有栖川有栖、北村 薫、宮部みゆき

- category