「漫画という媒体は、こうしたデリケートな話題を伝えやすく、興味も広げやすいと常々思っているので、描いていて難しさを感じたことはありません。ただ、物語をおもしろくするためとはいえ、大げさに描きすぎると実情からかけ離れてしまうので、 そこは気をつけていました。

妊娠・出産をするか否かを決断するのは、女性にとって避けられない人生の通過点のひとつだと私は思います。決断しなくてはならないときに、情報や知識があるかないかで、手元に残る選択肢の数はかなり変わってきます。この作品が多少なりとも一助になればと思います」

不妊の当事者は女性だけではない

不妊というテーマを底流に持つストーリーを読み進めるうちに、浮かび上がるのが「普通とは何か」という問いだ。

「私が初めて不妊治療専門病院に足を踏み入れたとき、 子供を望んで治療を求める人がこんなにいるんだと驚きました。 結婚して子供を授かって……という『普通』のイメージが、いかに世の中の一部分しか見ていない偏ったものかと気づき、愕然としました。

友人たちに治療のことを打ち明けると、皆それぞれいろんな事情があるようで、『じつは私も』と打ち明けてくれたりもしました。不妊のことを世間話のようにして話せるようになったいまですらこうなのだから、不妊なんて口に出せなかった時代の女性たちの気持ちを想像すると、胸が締め付けられる思いです。

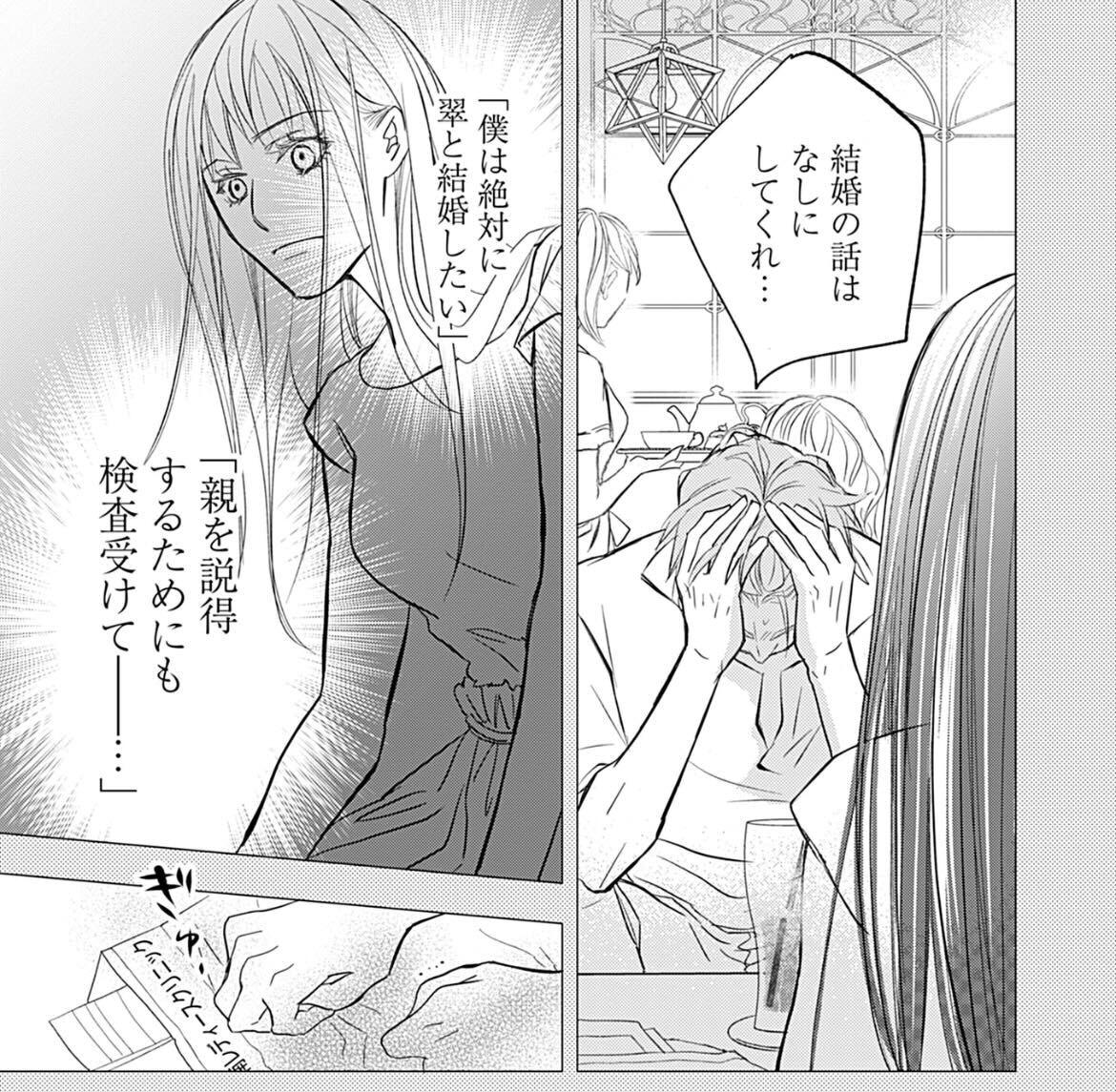

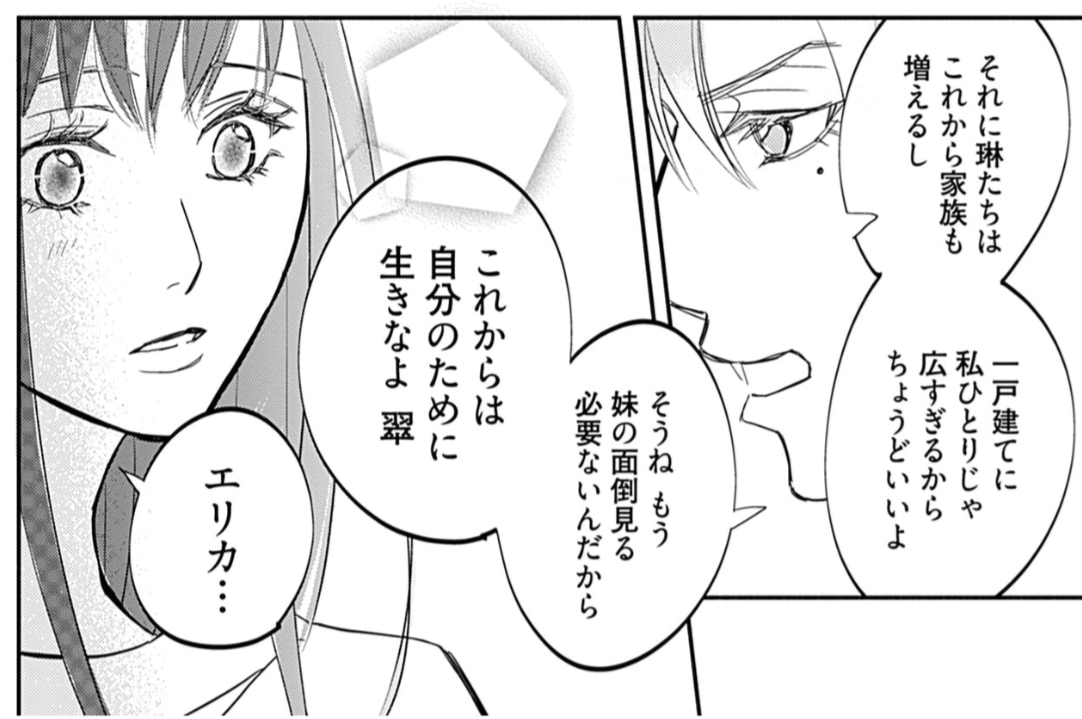

不妊治療は女性側のリミットのことがよく話題になりますが、それは男性側もまったく同じです。作中では翠の友人・エリカ夫婦がそうですが、不妊治療は夫婦双方が当事者であるべきで、どちらか片方だけで抱えるにはとてもつらい治療です。当事者意識を持つのが普通のことだと思える世の中になってほしいと思います」

つらい治療期を支えてくれた人

読み進めるうち印象に残るのは、主人公・翠の芯の強さと、翠の周りにいる人たちの優しさだ。キャラクター造形はどのような考えのもとなされたのだろうか。

「翠は、私の合わせ鏡であり、理想でもあります。 翠が惹かれる真央やエリカら周りを取り囲む人たちは、私が不妊治療でつらかったときに助けてくれた人たちへの、私の感謝の記憶から生まれたように思います。

これまでいろんなかたちで、いろんなときに、いろんな人たちに支えられて生きてきました。だから『ひとりだけど、 ひとりじゃないよ』という願いをこめて、登場人物たちにはそれぞれの立場で翠に寄り添ってもらいました。翠もそのおかげで強くなれたんだと思います」

「できても、できなくても」というタイトルは、さまざまな解釈ができそうだ。どのようにして出てきた言葉だったのだろう。