食べ物って実はドロドロした話も多い

――「食べること」は人間の根源だからこそ、根深く複雑でもあります。インドの北東部にあるナガランドという地域の豚肉のアクニ煮の回。「強烈な匂いの食は人を繋げもするが、一方で人の分断を生む」という話には深く考えさせられました。

ナガランドの家庭ではアクニという納豆を作っていて、カレーのようなスパイスではなく納豆を調味料として使う。さらにナガランドはキリスト教の地域なので豚肉を食べる。インドの中では異端ともいえる食文化がある地域なんですね。

豚肉を納豆で長時間煮込むというと匂いがすごそう! と思うんですが、実際は味噌煮込みみたいな旨味のある匂いで、日本人にとっては親しみのあるいい匂いなんです。私がいい匂い、お腹すいたーと言うと、彼らはすごく喜んでくれて一気に心の距離が縮まった。でもアクニの匂いはインド本土の人たちにとっては臭い以外の何物でもなくて、ナガランドはもともと貧しい地域だったこともあって「臭いものを食べる人たち」として差別を受けてきた。

――食べ物はときにはヘイトを加速させる一因にもなる。

よく「おいしいものを食べるって幸せだよね」とか「食べ物は人を繋ぐよね」と言うし、私もそうだと信じていましたが、世界を旅すればするほど、それって綺麗すぎる話だなと感じもしました。食べ物って実はドロドロした話も多い。たとえば、日本でこんなに牛乳が飲まれているのも、元をたどると戦後アメリカが国内で余っていた脱脂粉乳を日本の学校給食に押し付けたから――みたいな社会的・政治的背景があったりもする。

本自体は写真もたっぷり載せてますし、寝る前に気軽に読んでもらえる内容になってますが、いろんなレイヤーでの受け止め方ができる本になっていると思うので、世界にはこんな料理があるんだ、こんな暮らしもあるんだ――というところから、いろんな思いをめぐらせてもらえたらうれしいですね。

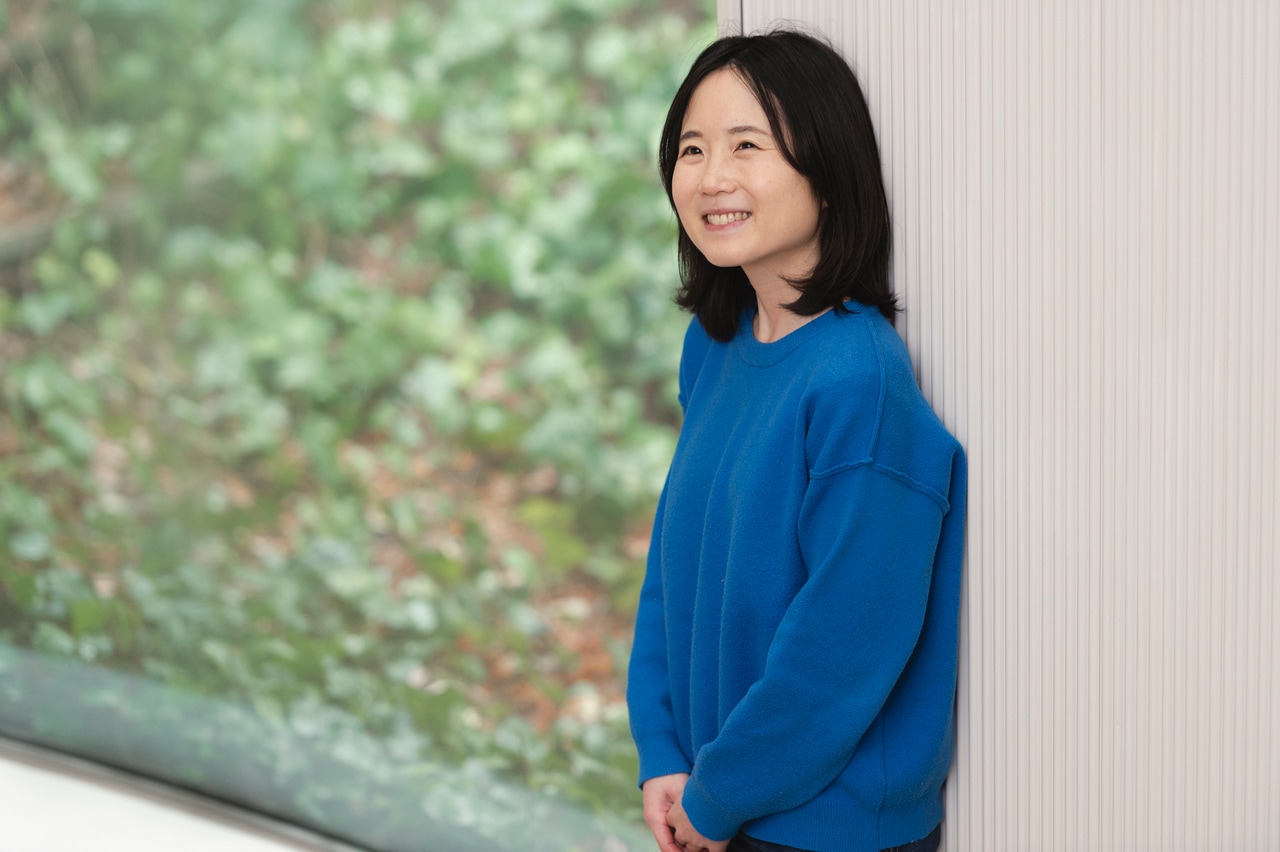

岡根谷実里(おかねや・みさと)

世界の台所探検家。1989年長野県生まれ。東京大学大学院工学系研究科修士修了後、クックパッド株式会社に勤務し、独立。世界各地の家庭の台所を訪れて一緒に料理をし、料理を通して見える暮らしや社会の様子を発信している。30以上の国と地域、170以上の家庭を訪問。講演、執筆、研究などを行う。京都芸術大学客員講師、立命館大学BKC社系研究機構客員協力研究員、大阪大学感染症総合教育研究拠点(CiDER)連携研究員。著書に『世界の台所探検 料理から暮らしと社会がみえる』(青幻舎)、『世界の食卓から社会が見える』(大和書房)など。

X @m_okaneya

世界ひと皿紀行 料理が映す24の物語

定価 2,200円(税込)

山と渓谷社

» この書籍を購入する(Amazonへリンク

Column

TALK TIME

ゲストの方に気になる話題を語っていただくインタビューコーナーです。

(タイトルイラスト=STOMACHACHE.)

- date

- writer

- staff

- 文=井口啓子

撮影=佐藤 亘 - category