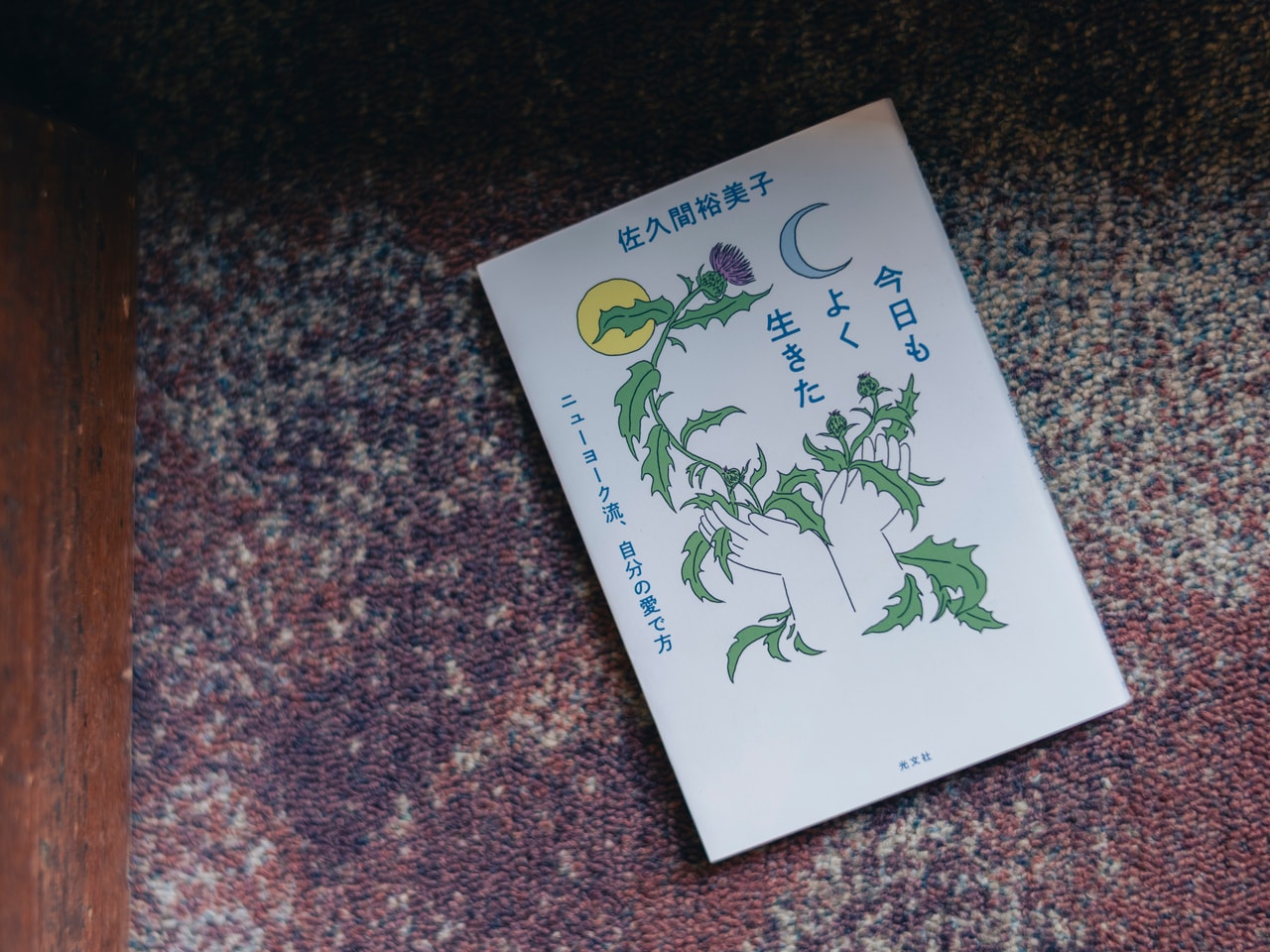

ニューヨーク・ブルックリンで女一人、フルスロットルで生きる日常を描いたエッセイ『ピンヒールははかない』から早8年。ライター、アクティビストとして活動する佐久間裕美子さんの新刊『今日もよく生きた ニューヨーク流、自分の愛で方』には、30年にわたるニューヨーク暮らしの中で心に起こった大きな変化が綴られています。心がざわついたとき、どのように自分と向き合うべきか? 佐久間さんが辿ってきた「セルフケア」の道筋を教えていただきました。

ふたりでも立派な“コミュニティ”

――佐久間さんがニューヨークに移り住まれて、およそ30年。アメリカで社会運動や市民活動へ参加され、どのような心の変化がありましたか? 日本では7月に参議院選挙も行われ、社会運動への関心が高まっている今、ぜひお聞かせいただけたらと思います。

社会をより良い場所にすることができると信じて運動していても、変えられないことの方が圧倒的に多いんですよね、実際には。ただ、生きるだけで精一杯だった時よりも、運動やコミュニティ活動に参加したことで、生きることにまつわる満足度が上がった気がしています。

「それって自己満足だろ」と言われることもありますが、「自己を満足させる」だけでも十分難しいことだと感じています。

――世間では、結果が出ないと「自己満」などと揶揄されがちですよね。

そうそう。「結果出してなんぼ」という意識が強い社会なのだと思います。でも私は結果より、プロセスを重視したい。さらに自己満足ができたらなおいいと思っています。どんな小さなことでも自分を肯定できると、夜よく眠れます(笑)。

――社会運動といっても、実際にはどんなことから始めたらいいのでしょうか? 今の社会のあり方にモヤモヤを感じていても、いざ行動に移すとなると、ちょっとハードルが高いと感じてしまう人も多いと思います。

先日の参議院選挙では、あえて特定の属性の人を傷つけるような発言を繰り返す候補者や党が躍進して、不安になったり、恐怖を感じた人も多かったのではないかと思います。そのつらさを一人で抱え込むよりも、一緒に受け止められたり、自分の思いや悩みを共有できる相手がいたほうがいいと思うんです。仲間を見つけるのは簡単なことではないけれど、ふたりで話すだけでも、それはもう立派な“コミュニティ”の始まりだと思います。

私自身が最近、心強く感じているのは、書店に並ぶ本のバリエーションです。あらゆるタイプの社会的マイノリティの当事者の声や、さまざまなイシューを研究する人たちが書いた本が並んでいる光景を見ると、希望を感じます。本は、自分の視界を広げ、「人にはそれぞれの物語がある」ということを思い出させてくれる存在。

こういう本を紹介する書店が、人々が集う場所になっている場合もあります。そうした場所に出向いてイベントに参加したり、人と会話を交わすだけでも、運動のひとつなのだと思います。

「けっ!」と感じていたはずの“丁寧な暮らし”に救われる

――自分とは違う考えや立場の人の声に触れたとき、「どうしてこんなことを言うんだろう?」と、つい怒りが湧いてきてしまうことってありますよね。佐久間さんは、その怒りを「発電」に変えていると書かれていましたが、感情に振り回されずにいるために、日頃から意識されていることや心がけていることがあれば、ぜひ教えてください。

本に書くと、実際に完璧にできているように思われちゃうんですが、私もまだまだできてないことばかりです(笑)。「怒りを発電にできたら理想だな」と思うので、実践している最中です。

怒りを消すことはできませんが、私が心がけているのは、寝る前に深呼吸や瞑想をして、一度リセットすること。怒りを抱えたまま眠ると、眠りが浅くなってしまうし、朝起きてすぐにそのことを思い出して、一日中モヤモヤしちゃう。なので、リセットすることは大切。睡眠の質って、心の健康と本当に直結してるんですよね。

それから、「丁寧な暮らし」を、ほんの少しでもいいから取り入れてみること。たとえば、疲れた日こそ、自分のためにジュースを搾ってみたり、ちょっとだけ料理してみたり。上司やクライアントに嫌なことを言われたり、不本意な仕事を振られたり、日々、理不尽なことって本当に多いじゃないですか。世の中ってフェアじゃないな、と感じる場面も多い。だからこそ、自分の手で何かを作ったり、自分のために何かするとか、自分を大事に扱うような行動が心の支えになるんだなと実感します。

正直、以前の私は「丁寧な暮らし? 何それ、けっ!」って思ってたんですよ(笑)。でも今は、暮らしを大切にすることは、自分を大切にすることでもあるなと思えるようになりました。

文=高田真莉絵 撮影=佐藤 亘