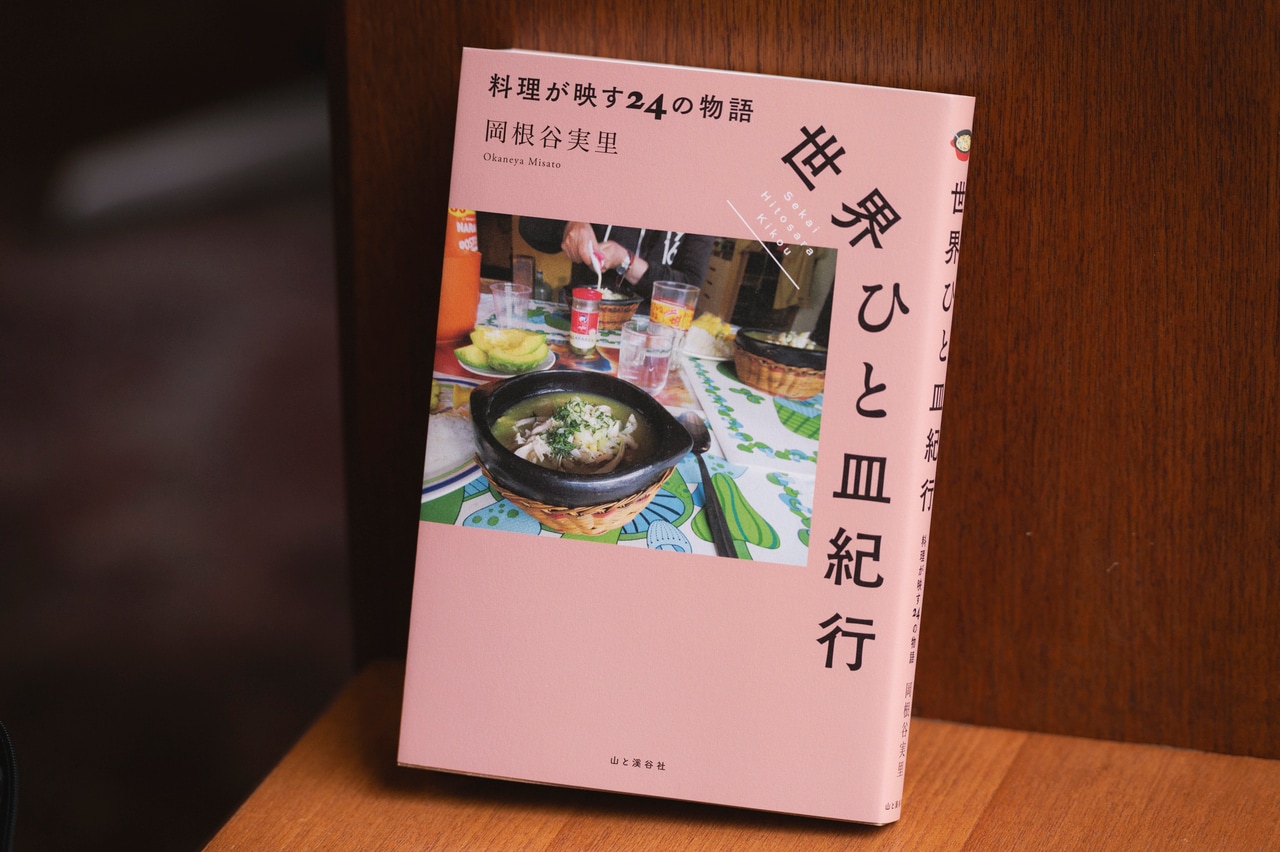

『世界ひと皿紀行 料理が映す24の物語』は、「世界の台所探検家」を名乗る岡根谷実里さんが世界24カ所の家庭を訪れ、台所で一緒に料理を作って食べた記録だ。パレスチナのサハラブ、キルギスの姑の舌、ブルガリアのリュテニツァ、ペルーのパパ・エラダ、トンガのウム……。私たちの日常からはかけ離れた生活の中で生み出される、想像の斜め上をゆく料理の数々に驚き、興奮するうちに、気が付けば自分の中の「食べる」という概念がガラリと覆される。エキサイティングな食の冒険旅行をご堪能あれ。

「食」から知らない暮らしを知りたい

――岡根谷さんが世界の家庭の台所を訪れるようになったのは、なぜ?

もともと知らない世界に興味があって、バックパックで旅をしたり、国際協力に携わるなかで、自然に世界各地の家庭を訪れるようになりました。いろんな国のいろんな家庭を訪れていると、自分が知識として知っていた国や民族のイメージとは違う人にいっぱい出会う。

たとえば、北極圏の先住民族であるサーミ人は“伝統的な”トナカイ料理を食べているのかと思いきや、トナカイ肉をクリームパスタで食べたり、冷凍ピザを食べる日もある。この国はどうとか、この宗教はどうとか、自分がイメージしていたのとは違う世界があるのがおもしろくて、「食」を入り口に知らない暮らしを知りたいと思ったんです。

――作中に登場するのは、見たことも聞いたこともないエキゾチシズムをくすぐられる料理ばかり。目次を見るだけでワクワクします。印象深いのが、ブータンの農村で毎日お米と一緒に食べられている「エマダツィ」という唐辛子のチーズ煮の話。

辛そう! と思うんだけど、これが意外とはまる味で。毎日同じ味で飽きないかな? と思うんですが、よく考えると日本人も出汁と醤油味のおかずばかり食べてるし、朝から晩まで肉体労働をするブータンの農村では、濃い味付けでお米をたくさん食べるのは理にかなっている。そんな環境で彼らは、食に「おいしさ」や「目新しさ」よりも毎日お米をたくさん食べられるという「安定感」を大事にしているように思えたんですね。

「おいしい」は一要素にすぎない

――そんな生活を知ると、流行のグルメをSNSでチェックしたり、献立がマンネリにならないように必死でレシピを検索している自分が空虚に思えてきます。

「おいしい」とか「目新しい」も大事だけど、世界には食事に対して違うものを求める人もいる。私はいまオランダに住んでいるんですが、オランダ人の友人たちと話していると、「おいしい」よりも「雰囲気がいい」とか「効率がいい」という話ばかりする。日本では食べ物に関して「おいしい」という単一要素が重視されがちで、私が食べ物の話をしても「で、結局それっておいしいの?」と訊かれることが多いんですが、実は世界では「おいしい」という言葉自体、あまり口にしない国も多い。「おいしい」はあくまで人が食に求める一要素でしかないんですね。

――そういう意味で、パプアニューギニアの味がしないぷるぷる団子「ターニムサクサク」も衝撃でした。

ターニムサクサクはサゴヤシから採取したでんぷんで作られるわらび餅みたいな団子で、パプアニューギニアで主食とされている。現地の人はみんな「おいしいおいしい」って食べていて、私もどんな味がするんだろう? って、ワクワクしながら食べたら味が全くしない。え、私が感じられないだけ? と思ったら、味はないけどお腹がいっぱいになるからおいしいよと言われて。単に味が良いとか風味が良いとかではなく、お腹が満たされることを「おいしい」と表現するケースもあるんだ! と驚きました。

――読めば読むほど、自分が正義だと思っていた「おいしい」が、いかに狭い世界のものだったのか気付かされます。

私もおいしいものは好きですが、食べ物って「おいしい/おいしくない」だけじゃない。たとえば、ヨルダンのべドウィンという遊牧民は砂漠でパンを焼いて食べるんです。ヤギが逃げないか、ちゃんと草を食べてるか、注視しながら黙々と食べる。そのシーンで「おいしい」という言葉はめちゃくちゃそぐわないし、「食べる」って本質的にはこういうことなのかもと思います。

文=井口啓子 撮影=佐藤 亘