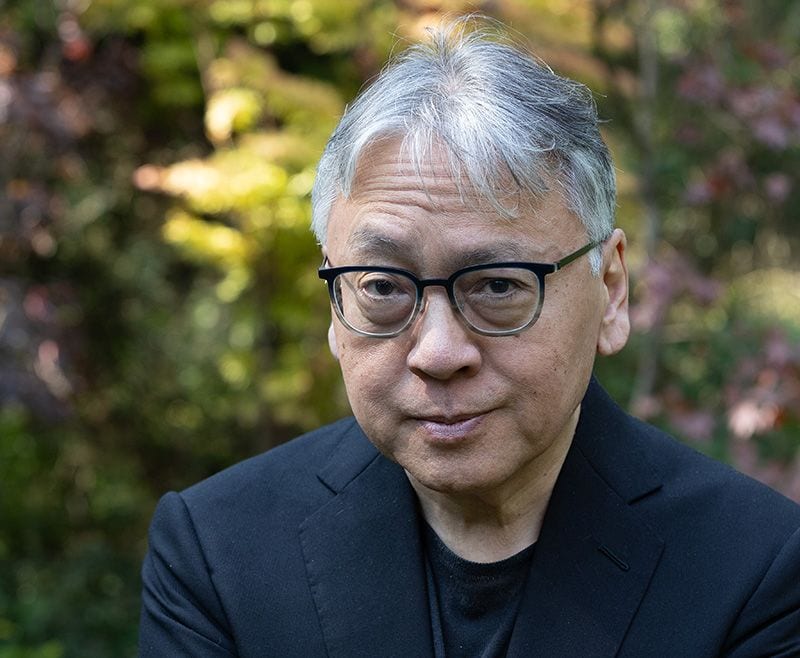

カズオ・イシグロ氏が1982年に発表した長編第一作『遠い山なみの光』が映画化された。日本人の両親を持ち、5歳まで長崎で暮らした後、両親とともにイギリスに渡ったイシグロ氏に訊いた。(聞き手・構成 大野和基)

◆◆◆

監督にお願いしたこと

――優れた小説を映画化しても傑作になるとは限りません。イシグロさんは黒澤明監督の『生きる』(1952年)をロンドンを舞台にしてリメイクした『生きる LIVING』(2022年)の脚本を手掛けています。小説の映画化を成功させるためには、何が大切だと考えていますか?

イシグロ その問いに対するシンプルな答えはないのですが、小説の映画化がうまくいかない理由はほとんど一緒です。私はたくさんの映画を見てきました。大の映画ファンです。よく知られた名作の映画化がうまくいかないときの理由の98%は、映画製作者が原作に忠実すぎることです。

私は小説を書くだけでなく、脚本も書いてきたので、小説と映画の形式がいかに異なるかを理解しています。小説に書かれていることを映画に移し替えるには、膨大な作業が必要とされますが、それはたいてい過小評価されている。ページ上ではとてもうまくいっていることでもスクリーン上ではまったくうまくいかないことが多いのです。

また、小説の映画化がうまくいかないのには、もう一つの理由があるように私には思えます。それは原作に物語のすべてが用意されていると考え、想像力をはたらかせることを怠ってしまうことです。「原作では、こんなことが起きている。ではそのままやってみよう」という誘惑に駆られてしまうのです。でも、実際に小説を映画にするには、オリジナル脚本を書くのと同じぐらいの想像力をはたらかせる必要があります。映画という形式では、何がうまくいくのかをじっくりと吟味しなければならないのです。

ですから、石川監督と仕事を始めることになったときには、最初に「原作をあまり尊重しすぎないでください。まったく尊重しないぐらいでけっこうです。この小説を映画化したいと思わせたもの、あなたにとってかけがえのないものを映画にしてください。小説と違っていても気にしません。それが物語の本質なのですから」と伝えました。

ホメロスやギリシャ悲劇、シェークスピア、世界各地の民話など、世代を越えて受け継がれてきた物語がありますが、人々はそれらを改変し、何かを付け加えてきました。そのように受け継がれたからこそ、今でも生き生きとしたかたちで残っているのです。

近代や現代の小説を映画化するときにも、映画製作者にはそれと同じ態度で臨んでほしい。原始人が洞窟のなかで焚火を囲んで座り、お互いに好きな物語を語り合っている光景を思い浮かべてみてください。物語に耳を傾けているあなたは、誰かが物語を語るたびにそこに少しでも新しい息吹が吹き込まれるのを望むことでしょう。

ですから、私は常に映画製作者には原作から前に進み、原作を自分のものとして、今を生きる人々にとって価値のある物語を創造することを望んでいます。博物館で展示されている昔の遺物にしてはいけません。

- date

- writer

- staff

- 文=カズオ・イシグロ

- category