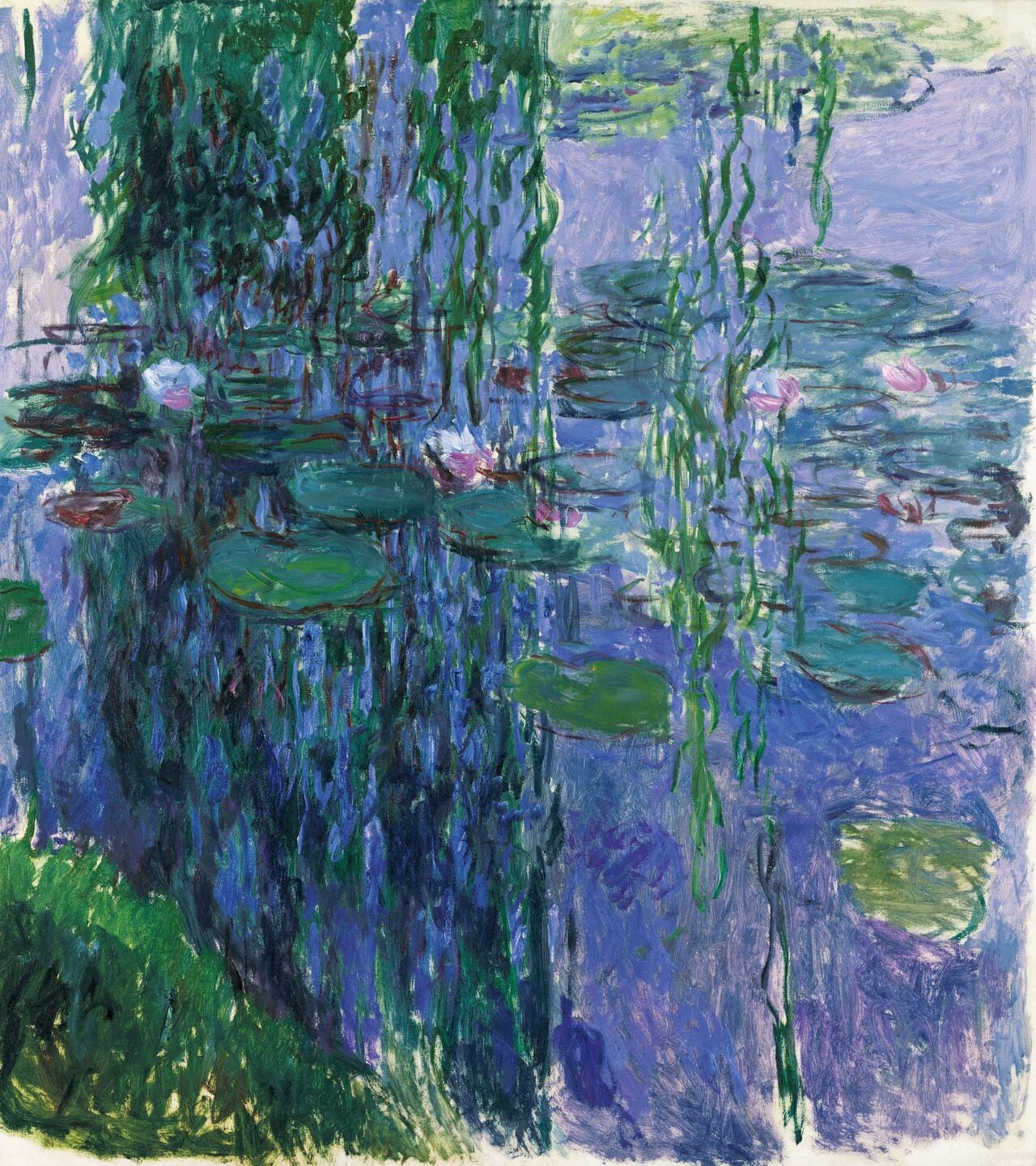

枝垂れ柳に託した想い

「第4章 交響する色彩」にも、モネの庭の光景を描いた作品群が並ぶものの、ここでは激しくドラマチックな色彩を持つものが多く見られる。晩年のモネは白内障を患い色覚が変容しており、その影響があるのかもしれない。

最終章の「エピローグ さかさまの世界」は、水とその反映のみを描いて美しくも不思議な世界をつくり出すモネの到達点をいまいちど目に焼き付けられるよう、1916~19年頃に手がけられた《睡蓮》が壁に掛かる。

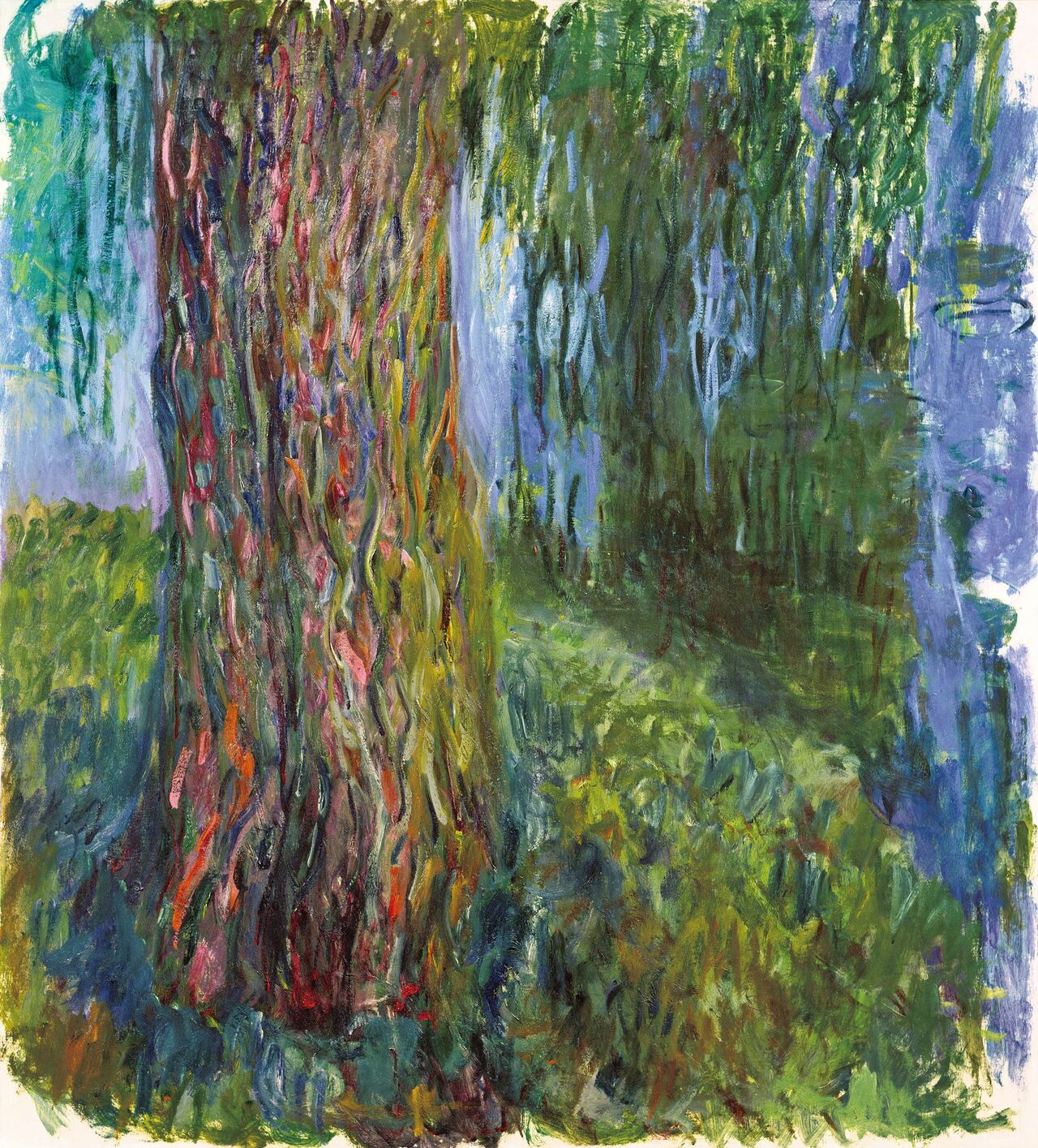

同じ空間にもう一点、《枝垂れ柳と睡蓮の池》も置かれている。水辺に一本の枝垂れ柳が立っており、枝が水面に垂れかかる絵だ。画面から凛とした力強さとともに、そこはかとない哀しさを感じさせるのは、フランスにおいて枝垂れ柳が、首を垂れて涙を流すかのような姿ゆえ死や服喪、悲しみの象徴とされてきたからだ。モネもこの樹木に、切実な気持ちを託している。

同作品が描かれたのは1916~19年頃のこと。欧州は第一次世界大戦のさなかである。モネは直接に戦争をテーマとした絵などは描かなかったが、自身の作品に揺れる心情をそっと溶け込ませていたのだった。

第一次世界大戦が始まった1914年、モネは手紙にこう書き記している。

「大勢の人々が苦しみ、命を落としている中で、形や色の些細なことを考えるのは恥ずべきかもしれません。しかし、私にとってそうすることがこの悲しみから逃れる唯一の方法なのです。」

自分で築いた庭のなかで、ひたすら睡蓮の浮かぶ水面を見つめ描くことを通して、モネは自身の生きた時代や社会ともしっかり向き合っていたのだ。

- date

- writer

- staff

- 文=山内宏泰

- category