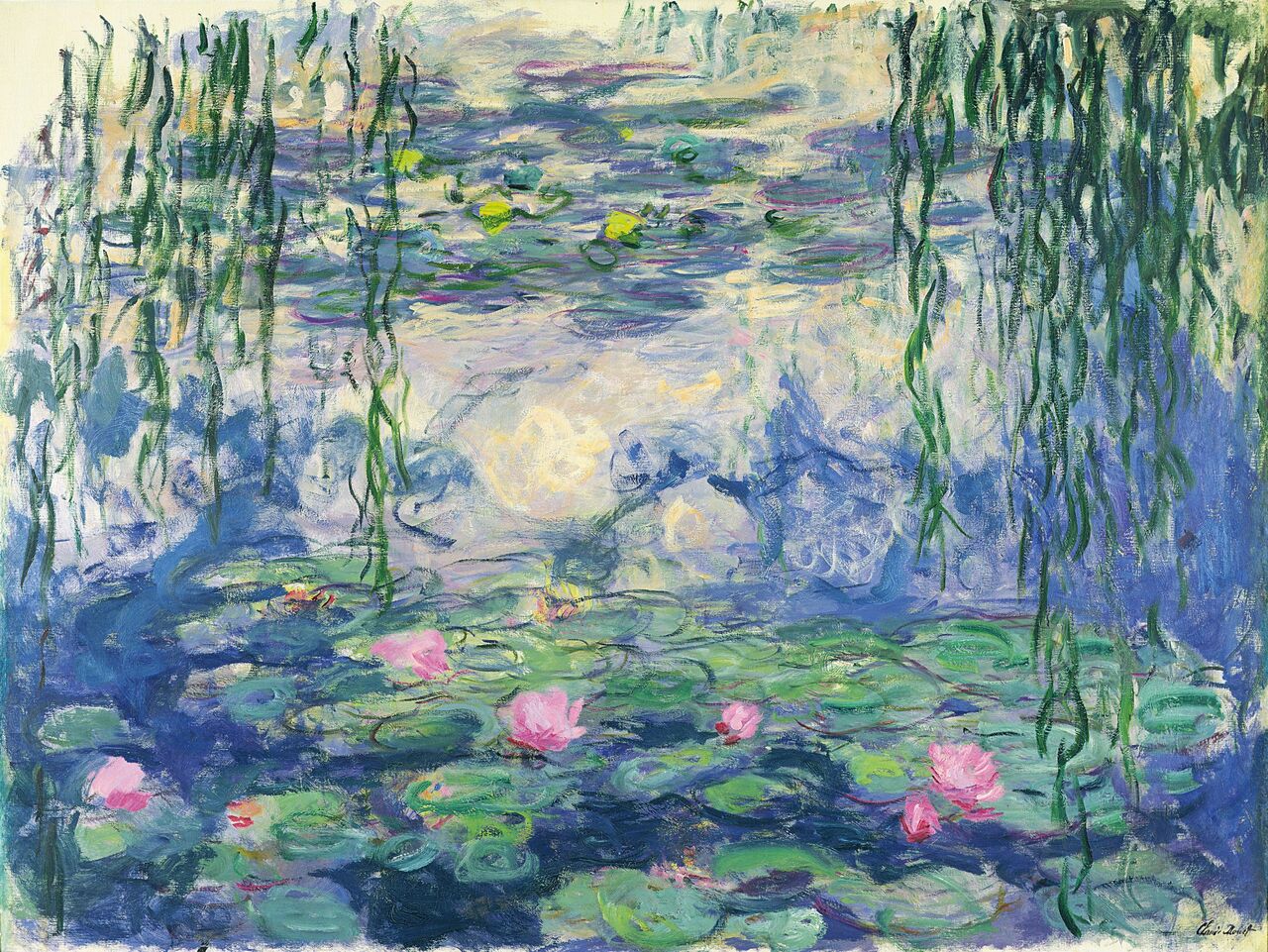

古今東西・画家の人気投票がおこなわれたら、最上位にランクイン間違いなしなのがモネである。日本でこよなく愛される印象派の巨匠の、晩年の創作に焦点を当てた展覧会が開かれている。豊田市美術館での「モネ 睡蓮のとき」。

印象派の旗手から「庭の画家」へ

クロード・モネは19世紀半ばにフランスで生まれ、港町ル・アーヴルで育つなかで画家を志し、パリで修行時代を送った。そうして20代から30代にかけてルノワールら仲間とともに、「光」「瞬間」「鮮やかな色彩」「同時代の日常風景」に着目した絵画を確立。印象派という名の美術史を画する潮流を生み出した。

40歳を過ぎてからは、パリ近郊の小村ジヴェルニーに移り住み、自庭の光景を飽かず描き続ける。とりわけ熱心に写したのは、睡蓮が浮かぶ池の水面だった。

本展が集中して取り上げるのは、この睡蓮のイメージである。モネの画業の晩年に現れ、一躍トレードマークとなった睡蓮のモチーフはどう生まれ、展開していったのか。多くのモネ・コレクションを持つパリ・マルモッタン美術館や日本国内の所蔵作品によって、綿密にたどることができる。

会場は5つのセクションに分かれている。「第1章 セーヌ河から睡蓮の池へ」では、50代になったモネが水辺の光景に心奪われていく過程を見る。自邸近くのセーヌ河支流の日の出風景や、夕暮れの柔らかい光に映える睡蓮の花を描いた作品は、優美な色彩を湛えている。花弁など描かれたモノのかたちがまだはっきりしているのが、この時期の作品の特徴だ。

「第2章 水と花々の装飾」は、自邸の池のまわりに咲く花々を描いた作品を集めている。一方で「第3章 大装飾画への道」には、睡蓮の葉や花が浮く水面に、周囲の木々や雲の映り込んだ作品が並ぶ。これらの作品はいずれも、モネが長年にわたり追い求めた「大装飾画」計画のために描き継がれていたものである。

大装飾画とは、広い楕円形の部屋の壁面を、睡蓮の池を描いた巨大なパネルがぐるりと覆い、足を踏み入れた鑑賞者が無限の水の広がりに包まれ、静かに瞑想できる空間をつくる構想のこと。計画は紆余曲折を経ながらも、最終的にはパリ・オランジュリー美術館で実現されることとなった。現在も同美術館では当初の構想通りのかたちで、睡蓮の大装飾画を観ることができる。

- date

- writer

- staff

- 文=山内宏泰

- category