「事故物件」の烙印を押された物件のその後

――今さらですが、「事故物件」の定義ってどういうものなのでしょう。

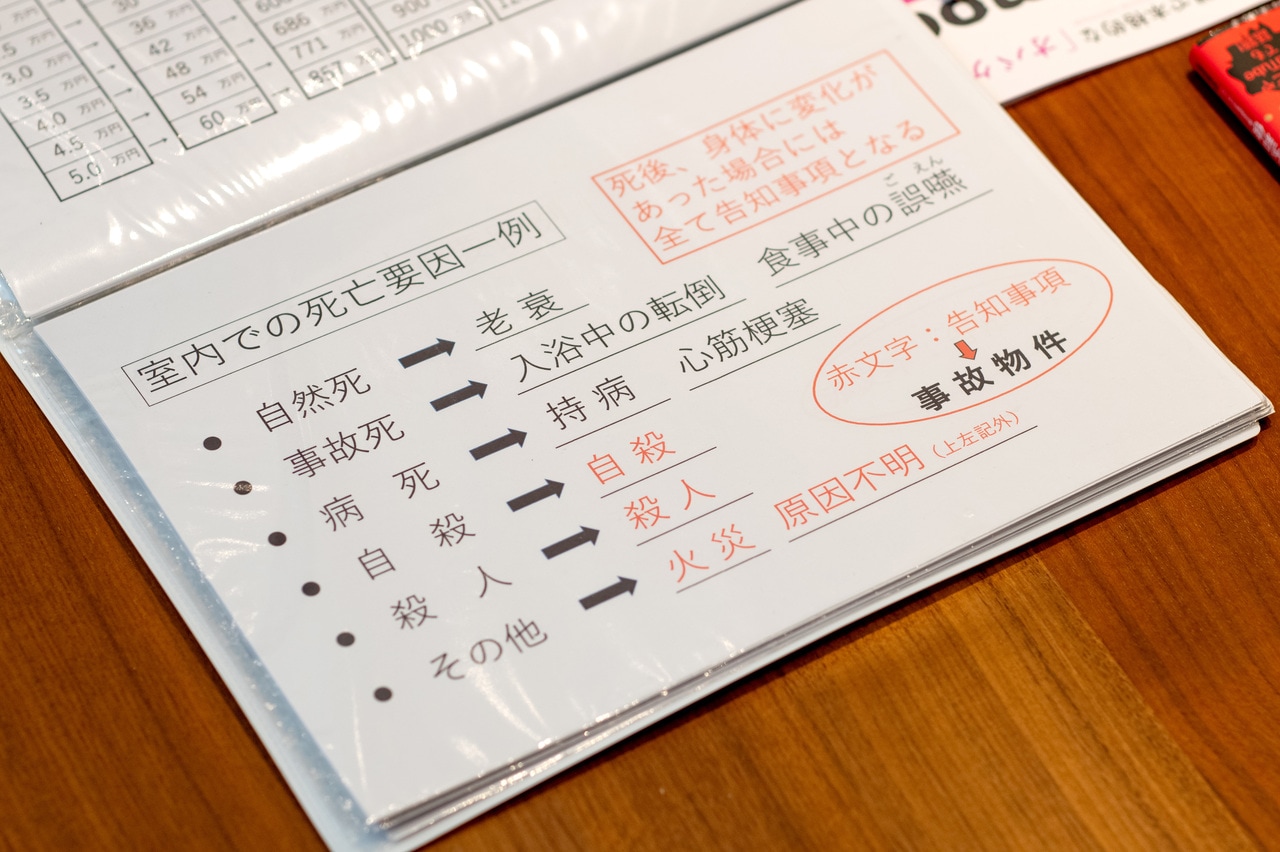

基本的には、室内や敷地内で何らかの死亡事故(主に自殺、他殺、特殊清掃が必要な孤独死)が発生した物件のことを指します。そのため心理的瑕疵、つまり見た目はきれいでも心理的に「気味が悪い」「できれば住みたくない」という“訳ありの物件”ですね。

僕は2007年に不動産業界に入り、2008年に初めて事故物件を担当したのですが、そのとき、オーナーさんに言われたんです。「部屋は元通りきれいにしたのに、いつまで家賃を下げておかなきゃいけないの? はっきり教えてよ」と。

駆け出しだった僕は答えることができず、諸先輩方に聞いたのですが、返ってきた答えはこうです。「その質問が来たら、こう言うんだ。“まずは今を乗り切りましょう!”」

――答えになっていない(笑)……笑いごとではありませんが。

ですよね。けれど、管理部門の責任者になっても答えは出ませんでした。「いつまで事故物件として扱わなきゃいけないのか」――それは誰にもわかりません。もしかすると、ずっと元の家賃に戻せないかもしれない。

2021年に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」ができ、原則として“死を知ってからおおむね3年間”は入居者に告知することが義務になりました。ただし、有名人が亡くなったり、事件性の高い出来事があるなどして、死の記憶が風化せず周辺住民の間に根強く残っている場合は、3年を過ぎても告知しなければならないことがあります。

告知を怠ると、あとになって借り主に知られトラブルに発展する可能性がありますから。何年経っていようと、例えば入居希望者に「ここってあの事件があった部屋じゃないですよね?」と聞かれたら、ウソはつけないんです。

――いまはネットでも調べられますもんね。「大島てる」(事故物件情報サイト)とか。

「大島てる」の情報も、いまは投稿型なので事実ではない情報が含まれている可能性があるのですが⋯⋯。ともあれ僕としては、「事実は事実として受け入れて、そのうえで“絶対、大丈夫”と言えるなら、それがいちばんいい」と考えています。オーナーはウソをつく必要がないし、入居者も納得のうえで借りられますから。

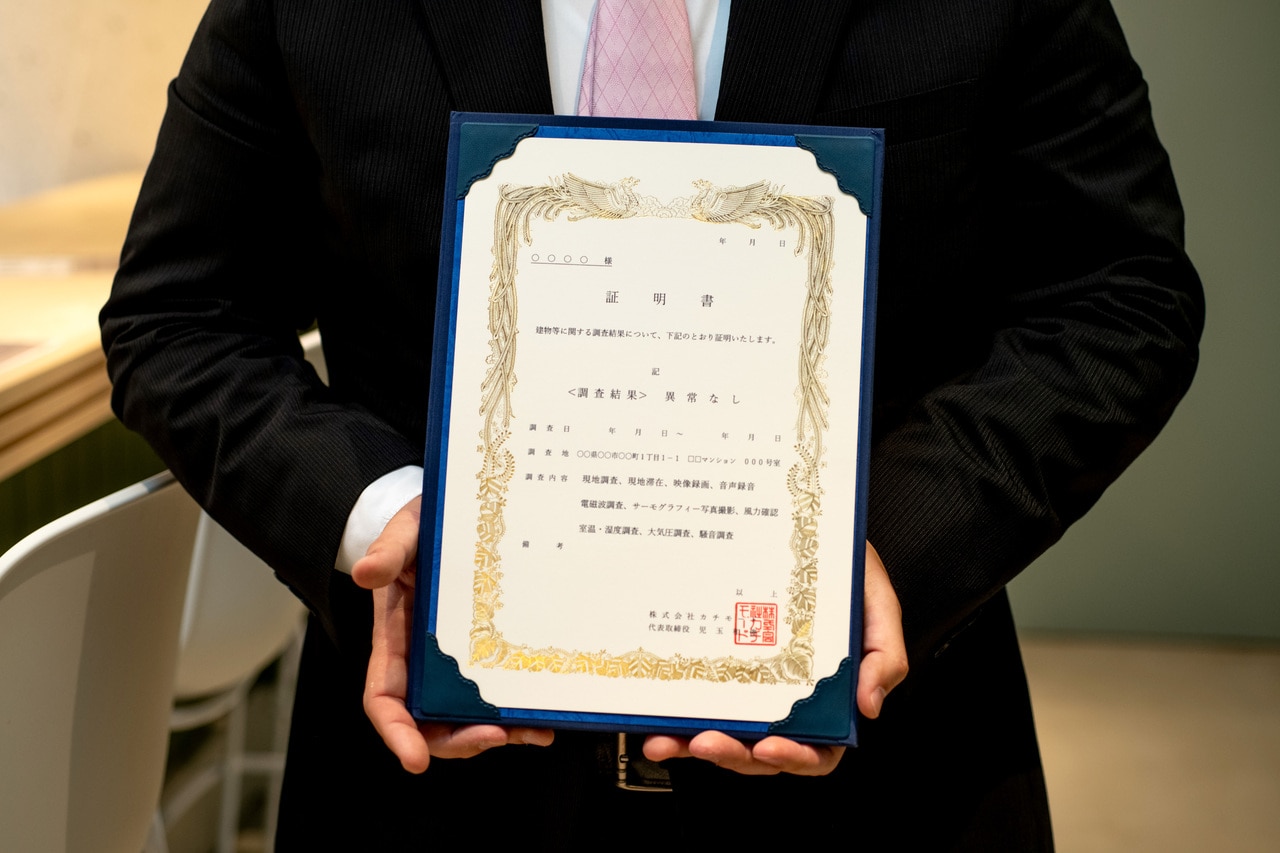

それを実践するために、自分の会社のメインに事故物件の調査を据えることにしたんです。「事故物件の価値を取り戻す」――そんな思いを込めて、社名を「カチモード」と名づけました。