「じゃがの……聖諦。わしがまこと気を揉んでおるのは、そこではなく、の」

「……御意」

二人の心中を最も大きく占めていることは、第三の懸念であった。

こればかりは二人がいくら談義したところで落着が見えぬ。これに比べれば、第一の懸念も第二の懸念も取るに足らぬ。

第三の懸念は、恃照が目覚めたときに起こる。

恃照自身がこの事実をどう受け止めるか――。

おそらく、明王堂で倒れた前後の記憶は朧か霞であろう。しかし、生真面目な恃照のことである。目を覚まして事実を知れば、即座に自害を望むことは目に見えていた。執行が堂入り満行を宣したのだからと説諭したとしても、納得すまい。それをどのようにして思いとどまらせるかが、憲雄に課せられた使命なのであった。

「それに……あのようなこともあった。知れば彼奴のことじゃ、必ずや死を望もう」

聖諦は憲雄の言葉に、沈痛な面持ちを作った。憲雄はそこで茶碗を手に取り、冷めきった茶をすすった。

憲雄が茶碗を置くと、聖諦は憲雄の方へひと膝ゆすり出た。

「憲雄さま……実は此度のことについて……拙僧に一案がござりまする」

憲雄の力のない目が聖諦に弱々しく続きを促す。聖諦は小さく顎を引いた。

明かり障子に、灰色の粒が無数に映じている。降り始めた雪の影であった。

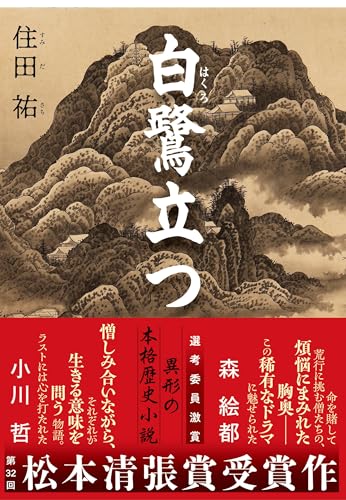

白鷺立つ

定価 1,760円(税込)

文藝春秋

» この書籍を購入する(Amazonへリンク)

- date

- writer

- category