小説が求めるままに書いた構成と自分の分身

――多くの登場人物がそれぞれの視点で物語を語っていきますが、これは最初から構成をきっちり決めていたのでしょうか。

大島:いえ、私はプロットがまったく作れないので(笑)、誰がどういうふうに語っていくかは、書きながら決まっていきました。担当編集さんには「次の回はこの人から語ると思います」なんて言っておきながら、書き出したら違う人がしゃべりだしたりする。本当に、小説が求めるままに書いていた、という感じです。

物語のイメージとしては、書きはじめる前、ギザギザの星の絵を描いて編集者さんに見せました――「遠くにある星を眺めていたら、だんだん近づいていって、はっと気がついたら自分たちがその星の上に立っていた、みたいな物語を書きたい」と。ただ「どうやって書けるかわかりませんけど」とも伝えていました(笑)。まあ、結果的には割とうまくいったような気がしています。

――読者である小学生視点で登場する「千秋ちゃん」の存在も印象的でした。

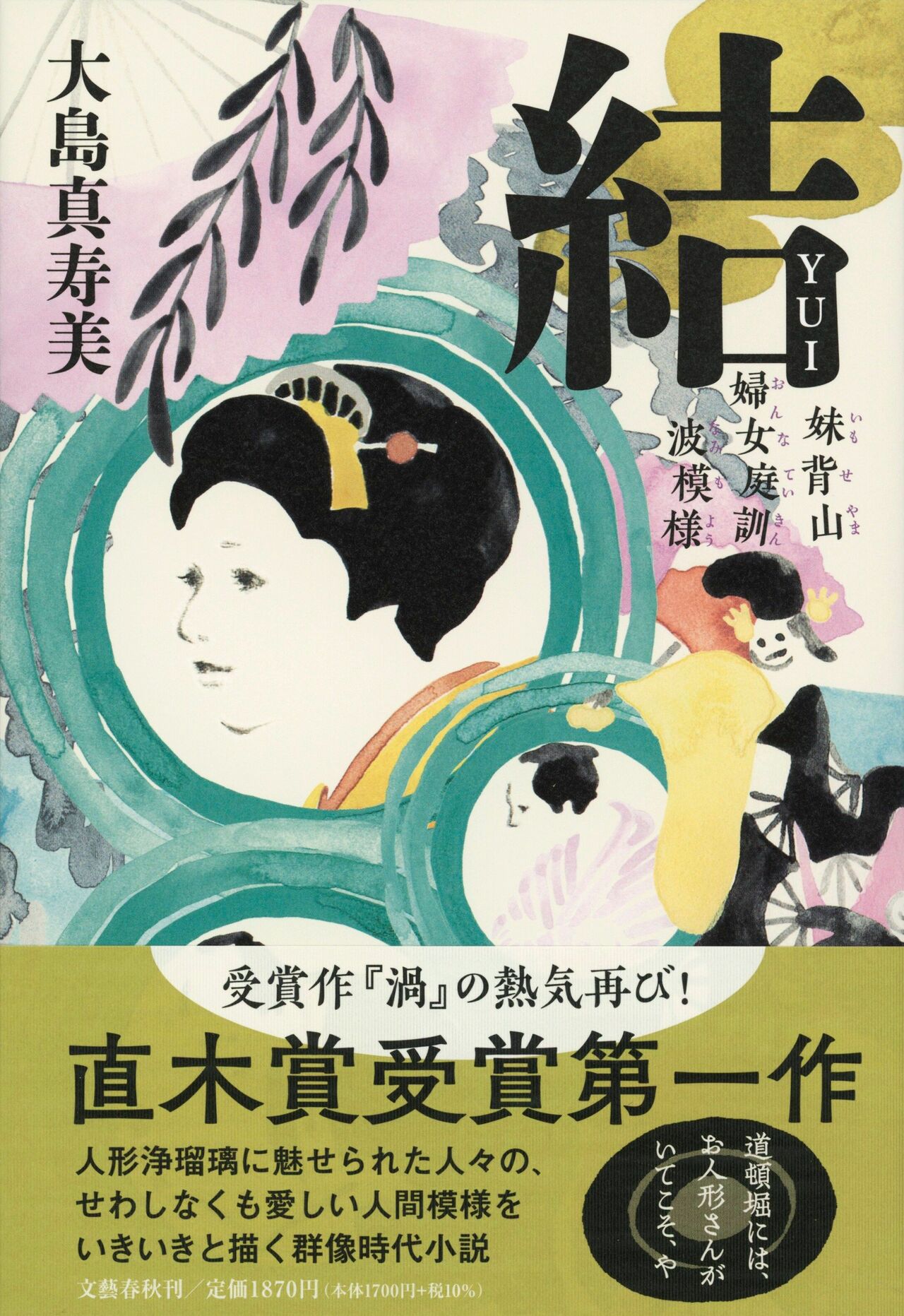

大島:千秋は、ある意味で私の分身なんです。読者として、私が味わった気持ちを託すために登場させました。当時の読者たちが、どれだけ漫画に夢中になっていたかを書きたかったんです。漫画家の少女たちについては、実は『結 妹背山婦女庭訓波模様』に出てくる、近松半二の娘「おきみちゃん」のことを、何度も何度も思い出しながら書いていました。

――おきみちゃんは、幼い頃から蓄えた豊富な人形浄瑠璃の知識をもとに、作者を夢見る男たちの指南役となり、大きな影響を与えていく。浄瑠璃を誰よりも愛していた女性でしたよね。

大島:好きなものを好きなように書きたいと言っていたおきみが、時空を超えてこの『うまれたての星』に登場する、漫画家の女の子たちに繋がっている。「あー、あの子がここへ来たのか! ここにいたんだ」という気持ちで書いていました。