奈良県といえば、東大寺の大仏や奈良公園の鹿といった県北部の観光地が有名だけど、せっかく行くならそれだけだともったいない。南部・東部の「奥大和(おくやまと)」へ足を伸ばせば、神秘的な自然やディープな歴史・文化を体感できる。

今回は10月初旬、1泊2日で奥大和のトレッキングツアーに参加した。1日目は日本三大山城の高取城を城下町から目指すハイキング、2日目は世界文化遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に含まれる「大峯奥駈道」の一部である八経ヶ岳へ登るガッツリ登山。旅の途上で見つけた奥大和の魅力をご紹介。

» 【1日目】難攻不落の美城、高取城跡へ。歴史をめぐるハイキング

» 古き町屋と薬の文化が残る高取散策からスタート

» いよいよ「日本最強の山城」へ

» 目の観音様「壺阪寺」など帰りも見どころ満載

» 【2日目】祈りの山・大峯奥駈道を辿る。八経ヶ岳登頂

» 「弥山神社」や天然記念物の原生林を歩き、山頂へ

【1日目】難攻不落の美城、高取城跡へ。歴史をめぐるハイキング

「巽(たつみ)高取 雪かとみれば 雪でござらぬ 土佐の城」

これはかつて、高取城について詠まれた句だ。白漆喰塗りの城が山の頂きにそびえる姿は、麓から見ればまるで雪のように真っ白で芙蓉の花にたとえられるほど美しかったという。

簡単に歴史を振り返ろう。高取城は元弘2年(1332年)に築かれ、一時廃城となるも安土桃山時代に大和国郡山城主の筒井順慶により戦時の拠点となる詰城(つめのしろ)として復興された。そののち、羽柴秀長の家臣である本多利久が城主になり、本多氏断絶後は江戸時代を通じて植村氏が14代にわたって城主を務めた。

高取城は、「日本最強の山城」としても有名だ。長い歴史のなか、戦国時代の一向一揆、関ヶ原の戦い、天誅(てんちゅう)組の変と、数々の猛攻を退けた。麓から高取山頂(本丸)までの高さ390メートルという日本一の比高を強みとした、まさに難攻不落の山城だったのだ。

旅の初日は、そんな強くて美しい山城、高取城跡をめざすハイキング。時に城へ攻め込む武士の気持ちになって、時に築城で石材運びを担った人夫に思いを馳せながら、歴史をひも解き、その魅力を探っていこうじゃないか。

この「高取城跡トレッキングルート」は、高取町の近鉄吉野線・壺阪山駅から街を散策しつつ高取城跡へと登り、再び駅へ戻ってくる10.8キロメートル(約4時間)の周回路。奈良県とともに奥大和エリアのアウトドア・スポーツツーリズム推進に取り組む「モンベル」のガイドに案内してもらい、さあ出発だ。

古き町屋と薬の文化が残る高取散策からスタート

駅を出発してすぐ、高取町のメインストリートである土佐街道へ入る。冒頭の句でも高取城を「土佐の城」と言ったが、なぜなのか。その由来は、飛鳥時代の大和朝廷の都づくりのために駆り出された土佐(高知県)の人々が帰郷できず住み着いたことだという。

城下町らしい石畳の一本道は風情たっぷりで、街道沿いには今も古い町屋が軒を連ねている。細長い木材で緻密に組まれた「連子格子(れんじこうし)」、土と漆喰で塗り固められた固定窓である「虫籠窓(むしこまど)」はみごと。ほとんどが平屋なのは昔、町人が武士を上から見下ろすことが御法度だったからだ。

いたるところに歴史ある建築や石碑などがあってキョロキョロしてしまう。目線を下げると、今度は薬草のイラスト入りのタイルが目に入った。高取町は薬の町としても知られ、その歴史は古く、飛鳥時代に推古天皇が聖徳太子とともに高取の地で薬狩りを行ったと伝えられている。

江戸時代には各地への薬の行商がスタートし、明治時代に急速に発展した。得意先に薬箱を預けて使った分だけ代金を取る配置薬の商法は、ここ高取町から始まったそう。現在も町内には漢方薬局や製薬会社が点在する。

土佐街道周辺には町屋カフェや甘味処、薬膳料理の店などなど、立ち寄りスポットもなかなか豊富。農作物の無人販売所には、袋いっぱいの旬の柿が100円で売られていた。近所のおばあちゃんが買いに来ていて、「こんにちは」「安いよね」なんて世間話をしてほっこり。

続いて、観光案内所である「夢創館(むそうかん)」に立ち寄ろう。ここは大正時代に呉服屋だった町屋を改装して2002年にオープン。ご当地の菓子や薬屋が作った健康食品など、登山のおやつやお土産にぴったりな商品を販売している。

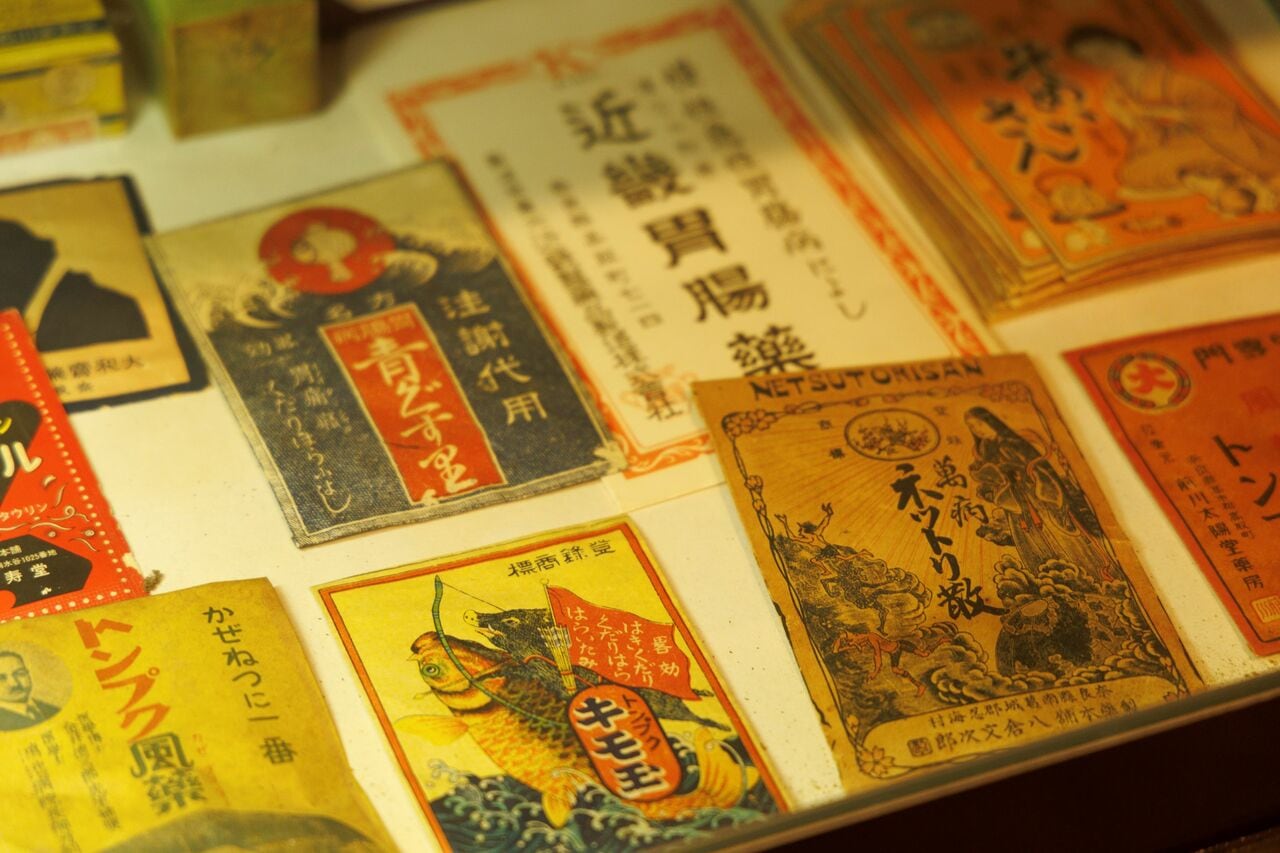

その裏手には、蔵を改装した「くすり資料館」もあって今昔の薬や、かつて薬が手作業で作られていた頃の道具などがところ狭しと展示されている。往年の風邪薬や胃腸薬のパッケージは、レトロなデザインがかわいい。

街道を上がっていくと、重厚な建物が現れる。植村家長屋門だ。1826年に建てられた旧高取藩の筆頭家老屋敷で、壁面に貼った平瓦(ひらがわら)の継ぎ目に漆喰を塗る「なまこ壁」がきれいに残され、県重要文化財に指定されている。ちなみに現在も旧藩主・植村家の住居として利用されているという。