さっきから暑くもないのに汗が止まらなかった。顔からはすっかり血の気が引いて、ばくばくという心臓の音が頭にまで響いている。ガサッとどこかでかすかな音が鳴ると、そのたび過剰に反応して飛び上がった。

奈緒の足が止まらないのは、ひとえに、手に握っている白いリボンのためだ。

考えたくはないが、親に叱られとぼとぼと夜道を歩いていた雪乃が、何者かの手によって無理やりこの森の中に引きずり込まれたのではないかという恐ろしい想像が、頭から離れない。

悲しいことに、そのような事件は枚挙にいとまがないほど数多く起きている。奈緒の妄想で終わればどんなにいいかと思うのだが、リボンを見た瞬間に膨れ上がった嫌な予感は、消えるどころか身体の内部を圧迫し、苦しいほどだった。

「ゆ、雪乃さん、奈緒よ……雪乃さん、いるの?」

声を上げても、返ってくるものは何もない。

ただ静寂だけが支配しているその場所で、奈緒は奇妙なことに気がついた。

そういえば、やけに静かすぎないだろうか。ここは森の中なのだし、せめて鳥の囀る声や、羽ばたく音くらいは聞こえてもよさそうなものなのに。

小動物が足元を駆け抜けていくということもない。どこかに隠れているという様子もない。そもそも生き物の気配がしない。

──この森はなにかおかしい。

「おい」

「きゃあっ!」

いきなり後ろから声をかけられ、奈緒は悲鳴を上げた。

飛び出しかけた心臓を着物の上から押さえて、ぱっと振り返る。その場にへたり込まずに済んだのはただの幸運でしかなく、実のところ、腰が抜ける寸前だった。

「おまえ、こんなところで何してる?」

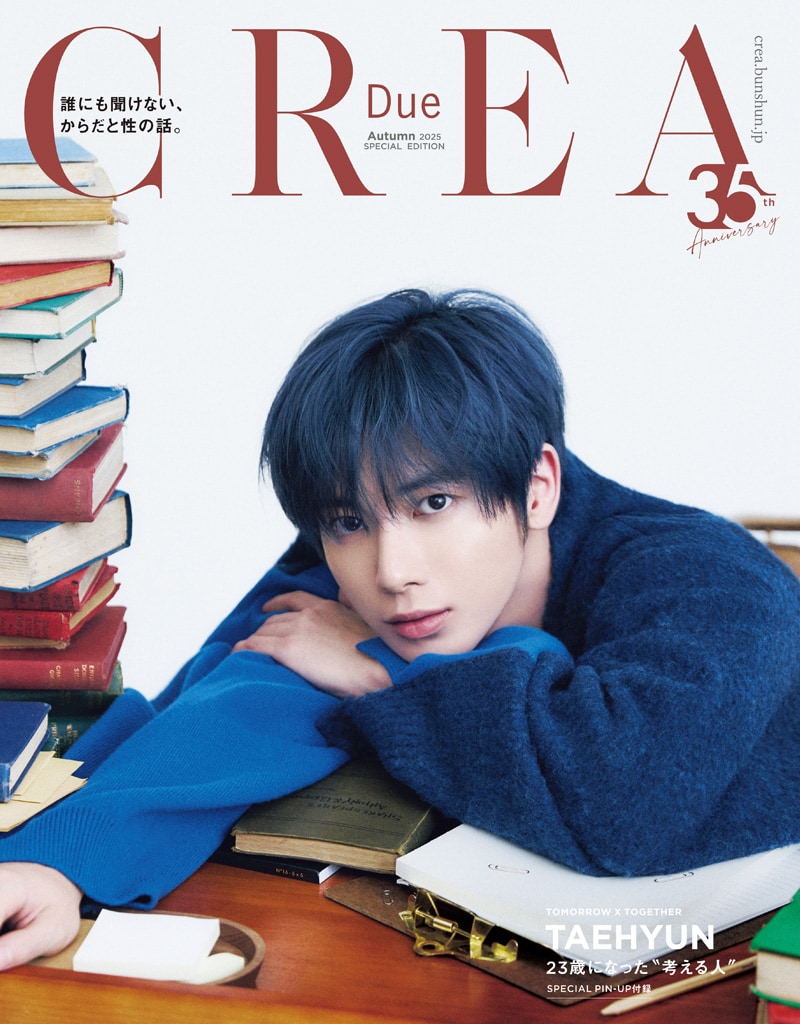

そこにいたのは青年だった。

十代後半か、二十代はじめといったところだろうか。

着物ではなく、白いシャツに黒いベストとズボンという洋装姿だ。無造作な着こなしだが、さっぱりしていて破落戸という感じはしない。

長めの前髪から覗く眼は非常に鋭く、形良く配置された鼻と口も合わせて全体的に整ってはいるものの、美形というよりは強靭そうな印象が先に立つ。

- date

- writer

- category