#2 薬味が嬉しい「五色とろろ汁」

とろろで精がつくことは平安時代から知られており、江戸時代には静岡の「丸子(鞠子)宿」の名物で、険しい峠越えに備えて提供されていました。歌川広重の『東海道五十三次』に描かれた「丁子屋」は、現在も同じ場所でとろろ汁を提供しています。

また、日々の食事で五色(赤・白・黄・緑・黒)を食べれば元気になれる、という考えは、古代中国の自然哲学「五行思想」による教えの中の一つです。江戸時代の武家社会にも伝わるこの教えを、とろろ汁のトッピングに生かしてみました。

「とろろ」はそうめんと同じように喉ごしが良く、冷たい状態で食べられます。食物繊維やレジスタントスターチも豊富。白飯の代わりに麦飯にすれば、さらに食物繊維を増やせます。まさに夏の「和・腸活」メニューです。

卵、エビも入っているので、栄養バランスもバッチリです。かつお出汁には沢山のヒスチジン(アミノ酸)が含まれます。ヒスチジンは肥満の防止効果が期待されています。

●材料(1人前)

・麦飯(白飯でも可) 1杯分

・山芋 80g

・出汁 50ml

・みりん 大さじ1

・白味噌 大さじ1/2

・醤油 大さじ1/2

・卵 1個

<トッピング>

・長ねぎ 3cm幅

・焼き海苔(8切) 2枚

・すりごま 小さじ1/2

・干しエビ 小さじ1/2

・青じそ 2枚

●作り方

(1)鍋に出汁、酒、みりん、醤油を入れて、一煮立ちさせて冷ましておく。

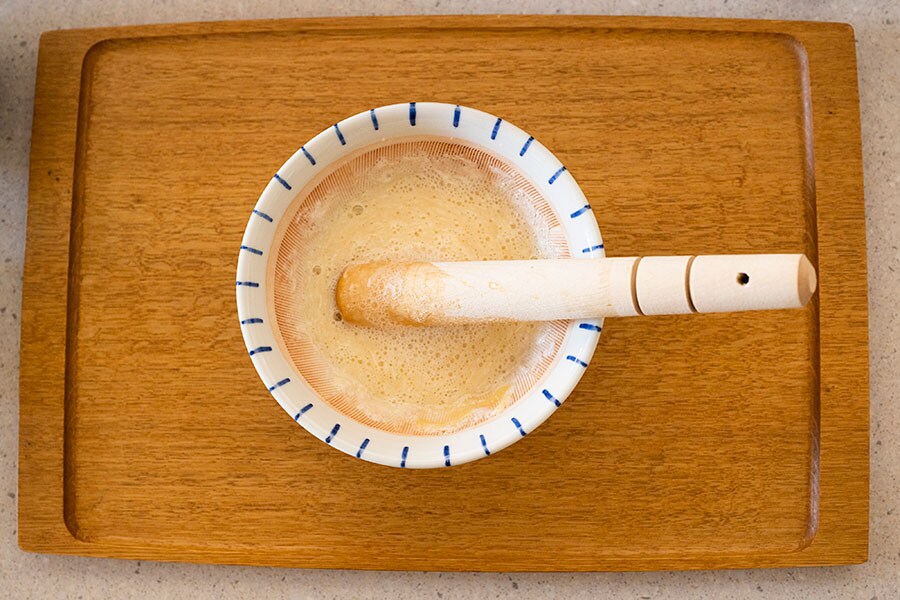

(2)卵は黄身と白身に分け、白身だけ溶きほぐす。山芋の皮をむいてすり下ろした後、すり鉢に入れて1と白味噌、卵の白身を少しずつ加えながら、ふわふわになるまですりこぎ(またはフードプロセッサー)でよく混ぜる。

(3)長ねぎはみじん切りに、焼き海苔は揉んで細かくし、青じそは千切りに。

(4)茶碗に少量の麦飯を盛り、2をかけ、中央をくぼませ、黄身を乗せる。5種のトッピングと一緒に召し上がれ。

- date

- writer

- staff

- 文=車 浮代

撮影=今井知佑 - category