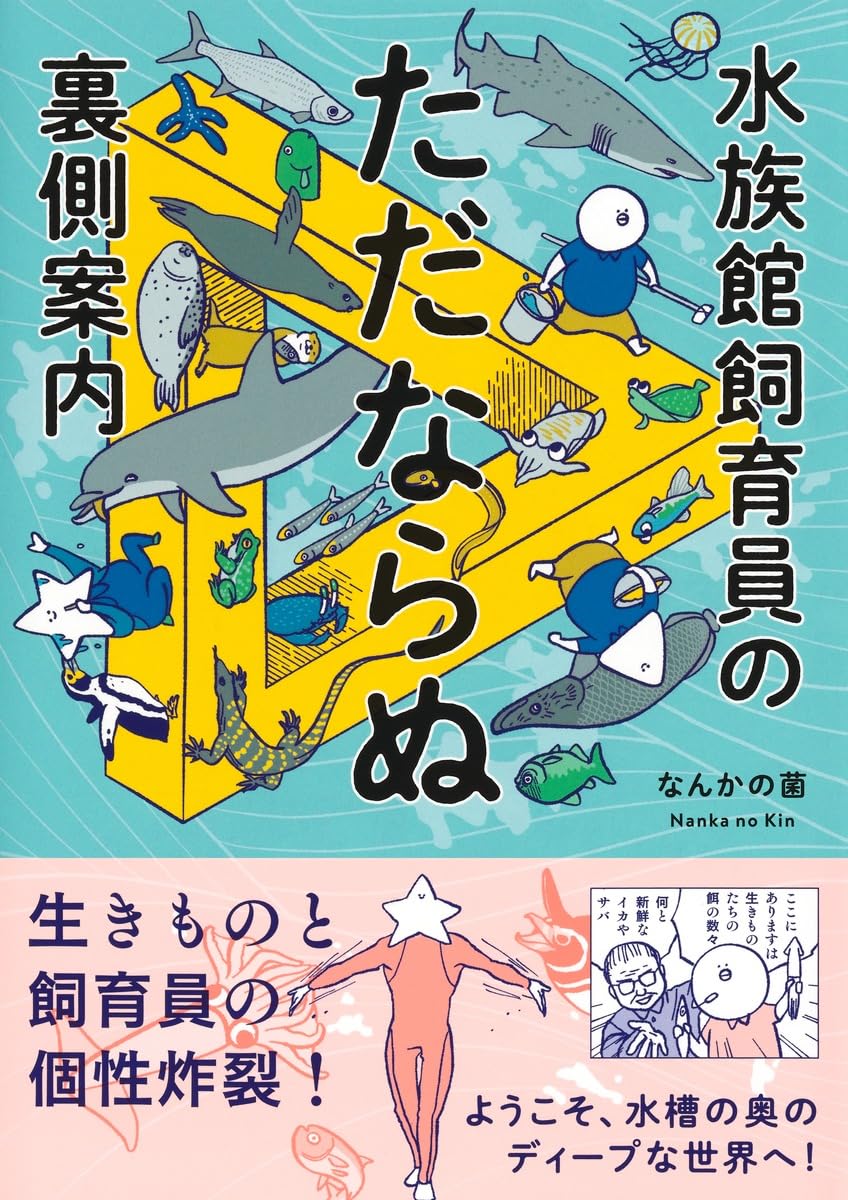

「読むと水族館に行きたくなる!」と話題のコミックエッセイ『水族館飼育員のキッカイな日常』(さくら舎)に続く第二弾、『水族館飼育員のただならぬ裏側案内』(集英社インターナショナル)を出版した、「なんかの菌」さん。

あらためて、飼育員時代の思い出や今作に込めた気持ち、イチオシの水族館を聞いたら、じっくりまた水族館に行ってみたくなりました。

新人飼育員vs.ベテラン魚

――なんかの菌さんは、大学院で美術史を学ばれていたそうですが、なぜ水族館の飼育員になられたのでしょうか。

美術館や博物館の学芸員を目指していましたが、倍率が高すぎて軒並み落ち続けまして。それでどうしようかなと思ったとき、水族館の募集を見つけたんです。自分がやりたいのは「世の中にあまり知られていない面白いことを、わかりやすく伝えること」だったので、それなら水族館でもできるのでは、と。ダメ元で受けたら、モノ好きの館長に拾っていただきました。

社会教育施設という意味では、水族館は美術館や博物館と並列なんです。まさか飼育員になるとは、自分でも思いませんでしたけど(笑)。

――水族館ではどんな生き物を担当されましたか。

オコゼ、カサゴ、ハリセンボンなどの海水魚です。魚に関してまったくの素人なので、ある程度放っておいても死なない、飼育しやすい魚たちの担当だったんです。でも新人の私にとっては、エサをつくるのもあげるのも一苦労。エサとしてよく使われる、大量の冷凍イカを半解凍して切るだけで、手の感覚がなくなるほど冷たいし筋肉痛になるし。

エサを気分で選り好みする魚もいました。たとえばタマカイというクエに似た大きな魚は、昨日は喜んで食べていたイカに今日は見向きもせず、何か言いたげな上目遣いで私を見ているだけ、とか……。水族館には長く暮らしている“ベテラン”の生き物が多いので、基本、新人飼育員はなめられて、試されているような雰囲気はいつも感じていましたね。イルカには、よく水をかけられました。

――そうした“飼育員あるある”が今作にも散りばめられていますね。

今回は私の体験談だけでなく、「横浜・八景島シーパラダイス」さん、神戸の「atoa」さんや、その他個人の飼育員の皆さんを取材させていただいたエピソードも入っています。どちらも私がいた水族館より規模が大きく、八景島さんは、自前の活魚車(魚を安全に運搬するための特別仕様のトラック)を持っているほどのメジャー施設ですが、飼育員の業務内容や大変さ、喜びは、どの水族館でも変わらないんだなと、実感しましたね。

――飼育員の裏側を描くうえで、意識されたことはありますか。

やっぱり飼育員はみなさん例外なく、生き物への愛が深いです。ペットのようにかわいがるのとは少し違って、それぞれの生き物にできるだけ負担のない形で飼育と展示をして、多くの人に喜んでもらうことが使命です。それをいかによい形で実現するか、常に試行錯誤していることを知ってもらえたらと思って描きました。

水族館の主役はもちろん生き物ですが、その魅力を最大限に伝えるべく裏で暗躍している飼育員にも目を向けると、一層深く水族館を楽しめると思います。

――それぞれの魚の特徴が書かれた解説パネルも飼育員がつくっていると知ってびっくりしました。

そうなんです! 生き物の写真、学名、短い解説文が載った魚名板(ぎょめいばん)は、飼育員の労力が凝縮されています。動き回る生き物のベストショットを苦心して撮り、書籍や論文から学名を落とし込み、何度も書き直して練り上げた解説文です。

その水族館や飼育員の考え方、見てほしいポイントがわかりやすくまとめられているので、ぜひ注目してほしいですね。