【1964】戦後のカストリ雑誌文化の象徴『肉体の門』が再び映画化された意味

戦後の占領下、敗戦国民のうっぷんを晴らすように支持を得たのが、カストリというエログロ主体の通俗雑誌文化。その象徴たる大衆文学『肉体の門』は戦後の混乱期に売春で生き延びる“パンパン”と呼ばれた娼婦たちの力強い生き方を肯定的に描く作品で、1948年から何と4回も映画化された。

不幸な女が男の欲望を糧に生きていくのは江戸時代の吉原の女たちと同様、日本では憐憫以上のシンパシーを誘うからか。二度目の映画化は東京オリンピックの年。高度成長の光と影を浮き彫りにした。

鈴木清順生誕100周年記念シリーズ『肉体の門』

好評発売中 4,620円

権利元:日活株式会社

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

©1964 日活株式会社

【1967】60年代は倒錯した性愛文学を映画化した一つの全盛期

そもそも倒錯した性を描く文学作品を最も多く映画化したのは日本なのではないか。イタリア映画にも倒錯モノは多いが、エログロ中心。熟女の手ほどき系もご愛嬌。

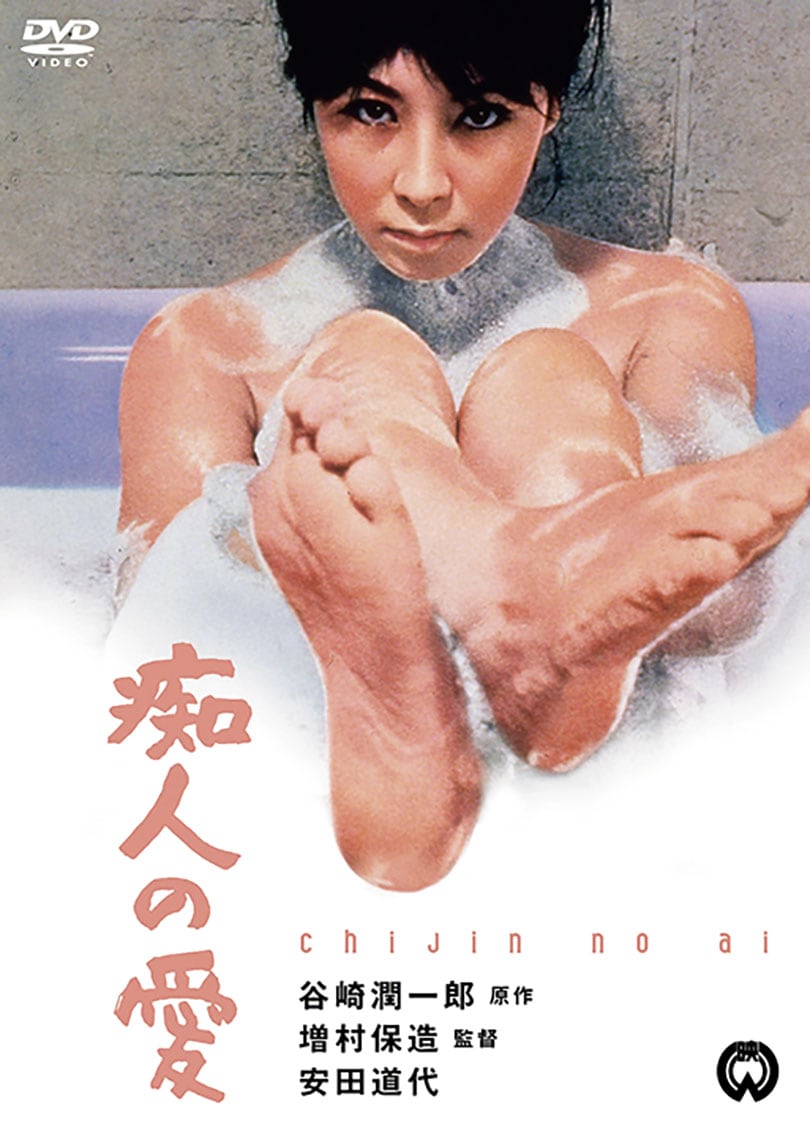

だが日本映画は60年代、シリアスにしてエロティックな作品を次々輩出。谷崎潤一郎の『卍』や『痴人の愛』、三浦綾子原作の『積み木の箱』、川端康成の『美しさと哀しみと』などで、倒錯した性愛の形をカリスマ俳優が演じ、これぞ日本映画全盛とも言える時代を築いた。

時代がフリーセックスを扇動しようとする中でも、性に対する憧れと抑制のせめぎ合いから、表現を文学的に歪ませることの方を好んだのが、日本女性の性の解放のさせ方だったのかもしれない。

CREA 2025年秋号

※この記事のデータは雑誌発売時のものであり、現在では異なる場合があります。