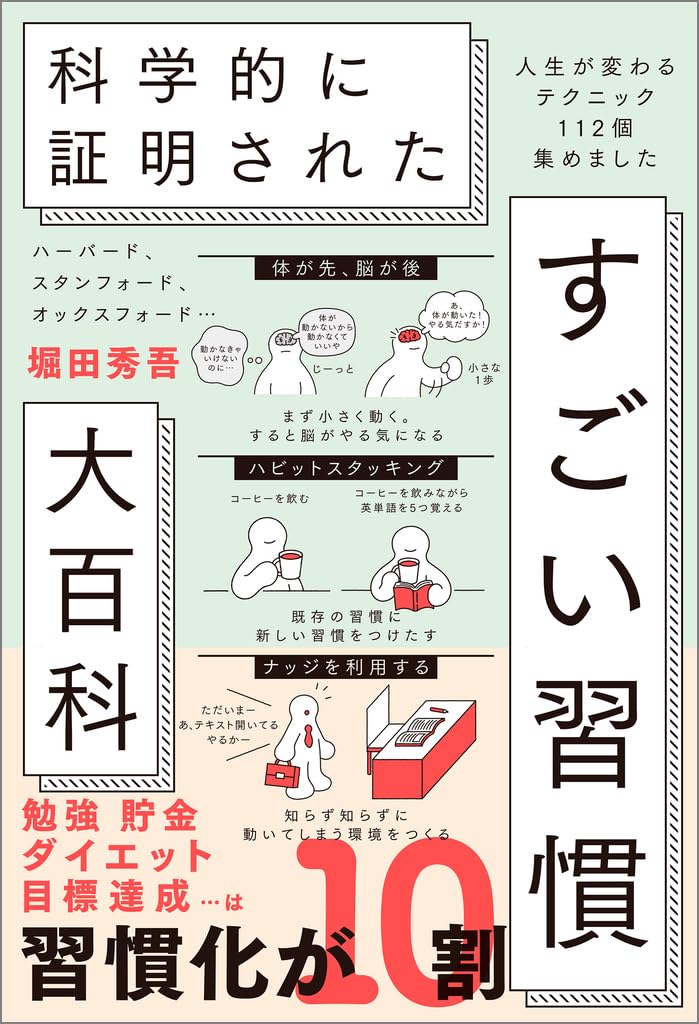

発売4か月で25万部を突破した『科学的に証明された すごい習慣大百科』(SBクリエイティブ)が、話題を集めています。本書は、仕事、ダイエット、健康管理、勉強、目標達成など、成功のカギはすべて「習慣化」にあると説明しています。

挫折しがちなダイエットを継続するコツとは……? 著者である堀田秀吾さんに、ダイエットをするうえで心がけたい習慣化のカギについて伺いました。

◆◆◆

ダイエットをしようと決意したはずなのに、三日坊主で終わってしまった――。そんな経験が誰にでもあるはずです。「自分は意志が弱い人間だ」「私はダメ人間かも」などと自己嫌悪に陥ることも珍しくありません。

しかし、『科学的に証明された すごい習慣大百科』の著者であり、明治大学法学部教授の堀田秀吾さんは、「新しい行動を始めるのが億劫だったり、続かなくなったりするのは、意志の弱さではなく、脳の仕様によるもの」と話します。

人間は変化を嫌う生き物。そのため、何かを始めることに対して腰が重くなるといいます。

「たとえば毎朝顔を洗ったり、なんとなくスマホを手に取ってしまったりすることは、億劫ではないですよね? これらの行動は、習慣化されているため、スムーズに体が動き出します。つまり、おのずと体が動くように工夫して、習慣化すればいいのです」(堀田さん、以下同)

そうしたアプローチはいくつかあるといい、その一つとして「ナッジを利用する」ことを堀田さんは挙げます。

脳の仕組みは、実はとてもシンプル

ナッジとは、アメリカの行動経済学者、リチャード・セイラーが、2017年にノーベル経済学賞を受賞したことで広く知られるようになった行動経済学の用語。端的に説明するなら、「行動科学の知見を利用し、人々の選択の自由を損なうことなく、環境を整えることで本人や社会にとって好ましい行動を実現させる方法」を意味します。

「人間の意思決定は、環境に左右されるところがとても大きいんですね。

コロナ禍の際に、ソーシャルディスタンスを保つために足元に靴のマークが描かれていることが多々ありましたが、みなさん、無意識にマークの上に足を置いたはずです。また、ごみ箱の横などに、『家庭ごみのもち込み禁止 監視カメラ作動中』といった張り紙があるだけで、家庭ごみをもち込む人が激減したといったケースもあります。

このようにナッジは、意図的に環境を整備することで、人間の意思決定や行動をよりよい方向へと導く力を持っています」