「取り残された側の人」にスポットを当てる

「散切り頭を叩いてみれば、文明開化の音がする」

という、明治維新の世を歌った一節は有名だが、この前段に

「半髪頭をたたいてみれば、因循姑息(いんじゅんこそく)の音がする」

という文言があることは、あまり知られていない。半髪頭とは、月代(さかやき)のある「ちょんまげ」のことで、前段の一節は「いまだに古いしきたりに固執した前時代的な人間」を揶揄している。『ばけばけ』で言えば、勘右衛門のような人のことだ。

あまり知られていない部分にスポットを当てる。『ばけばけ』を観ていると、そういえば我々視聴者はこれまで、明治維新の華やかな部分ばかりに目を奪われて、「取り残された側の人たち」の気持ちを想像したことがなかったことに気づかされる。

朝ドラ初の「大舅による婿いびり」

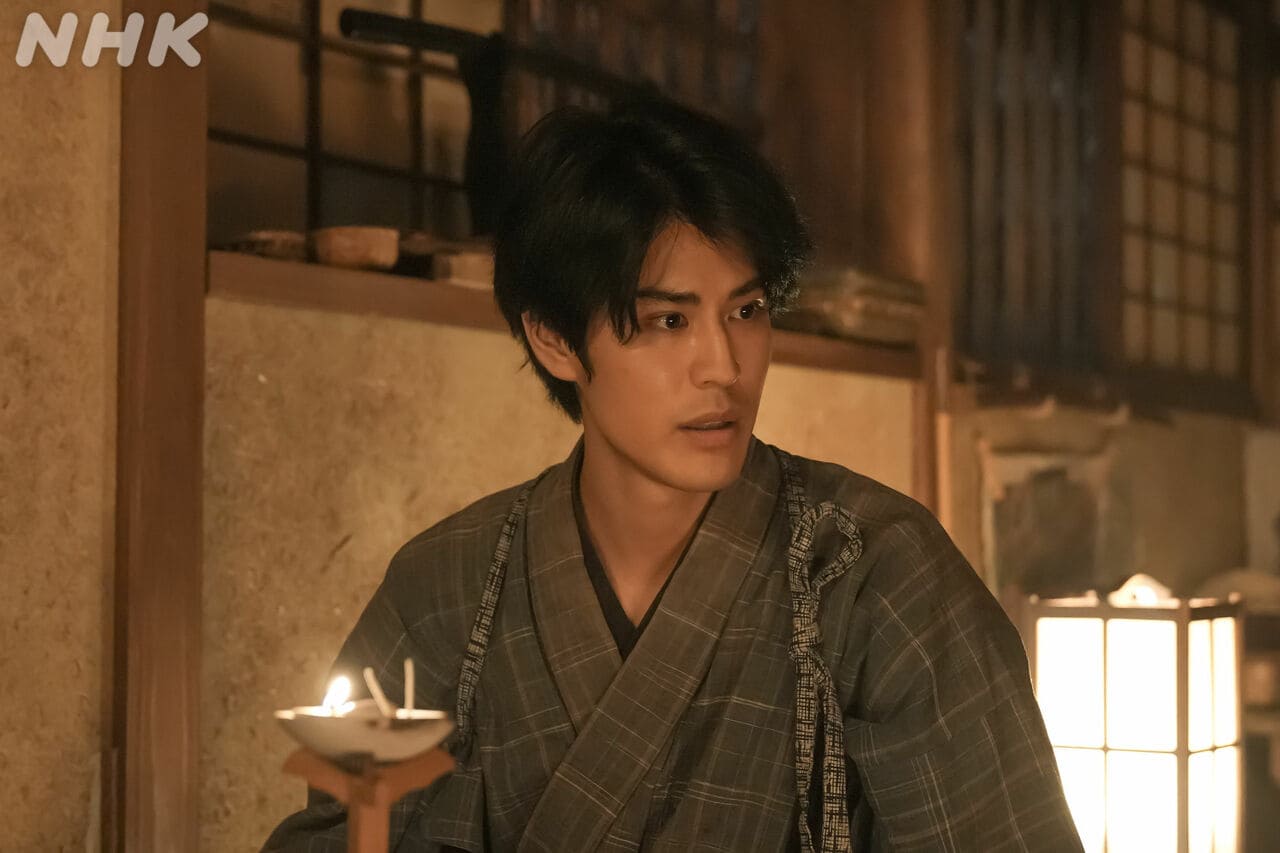

借金取りを追い返す際に撒く塩にさえ窮する松野家は、トキに婿を迎えて働き手を増やそうと考える。同じ没落士族で格下の家の次男である銀二郎(寛一郎)との婚礼がまとまり、狭い長屋での一家5人暮らしが始まった。銀二郎は一日も早くこの家の借金を返すべく、昼は荷運び、夜は遊郭の客引きに内職と、馬車馬のように働く。そんな銀二郎に対して勘右衛門は「格下の武士を松野家にふさわしい婿に鍛え上げる」という大義名分で、しごくのだった。

数多のドラマで「姑による嫁いびり」は描かれてきたが、「大舅による婿いびり」が朝ドラで描かれたのは初めてではなかろうか。女は辛かった。男も辛かった。幕藩体制下では封建社会の庇護のもとにあり、明治維新後に放り出された中級以下の武家と、長男以外の男子。彼らの悲哀を、勘右衛門と銀二郎を通じて描き出している。

また、松野家の遠縁の親戚に当たる雨清水家の“闇”も描かれる。松江藩に名をはせた上級武士で、明治維新後も商売を成功させていた当主の傳(堤真一)は、トキのような没落士族の娘たちを自社の織物工場で雇って、ノブレス・オブリージュを果たしていた。ところが、折からの不況で会社が焦げ付いて以降、一家は転落の一途をたどり、傳は病死。残された妻のタエ(北川景子)と、両親からの愛に飢えて孤独を拗らせていた三男の三之丞(板垣李光人)は松江を追われる。

明治時代の混沌の中で、時勢に翻弄される者、うまく乗りこなす者、乗りこなしたと思いきや転落する者。様々な階層の人たちの生きる姿を映し、さらに、同じ人物の中に宿る善悪や矛盾を臆することなく描き出している。