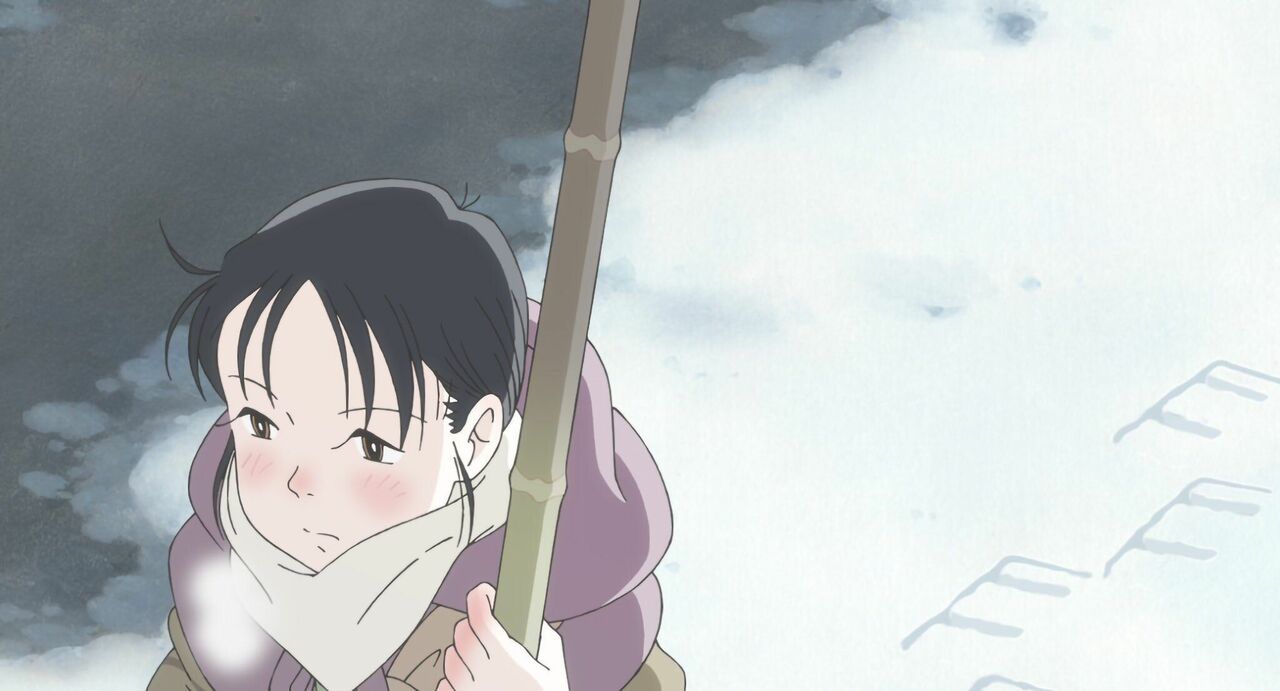

暴力に暴力で報いられたのだ、という感触

すずはここで、日本がアジアの各地を占領していた内実を直感的に理解している。端的にいえば「やったからやりかえされた」、暴力に暴力で報いられたのだ、というのが彼女の得た感触だった。1925年(大正14年)生まれのすずにとって、日本が戦争をしているというのは日常だった。1931年(昭和6年)の満州事変、1937年(昭和12年)の日中戦争開始、そして1941年(昭和16年)の太平洋戦争開始。戦争とともに成長してきたといってもいい。

あまりに当たり前に思っていたことが、「やったからやりかえされた」という形でその根拠を奪われ、その瞬間、国民に命じる内容すら180度変わってしまう。そんな虚構の上に自分の日常がのっていたとは……というショックがすずを襲ったのである。

ここで大事なのは、すずはあくまで直感で理解したのであって、太極旗を見て気づいた、という因果関係を作品は示していない、という点だ。すずのいう「暴力」が日本のアジア侵略を含むことは、太極旗とすずの言葉に同時に接することになる「現代の観客」だけが具体的に意識できるものになっているのである。

「海の向こうから来たお米、大豆、そんなもんでできてるんじゃなぁ、うちは」

一方、映画のモノローグはこうなっている。

「飛び去っていく。うちらのこれまでが。それでいいと思ってきたものが。だから、我慢しようと思ってきたその理由が。……ああ、海の向こうから来たお米、大豆、そんなもんでできてるんじゃなぁ、うちは。じゃけえ、暴力にも屈せんとならんのかね。ああ、何も考えん、ボーッとしたうちのまま死にたかったなぁ……」

こちらではすずは、暴力に屈した理由を、直接的に日本の侵略と結びつけていない。片渕はこの変更の理由について、様々なところで答えているが、ここでは2019年11月30日に、テアトル新宿で行われた映画評論家、町山智浩とのトークから引用してみよう。

- date

- writer

- staff

- 文=藤津亮太

- category