信仰の暮らしが息づくノスタルジックな漁村を歩く

天草下島の中南部、美しい羊角湾の入江にある崎津地区。ポルトガル人宣教師、ルイス・デ・アルメイダが布教活動を行ったこの場所は、長く天草のキリスト教布教の中心地だった。小さな漁港を中心に民家が連なるこの集落は、今でもクリスチャンが多く暮らし、信仰の暮らしが息づいている。

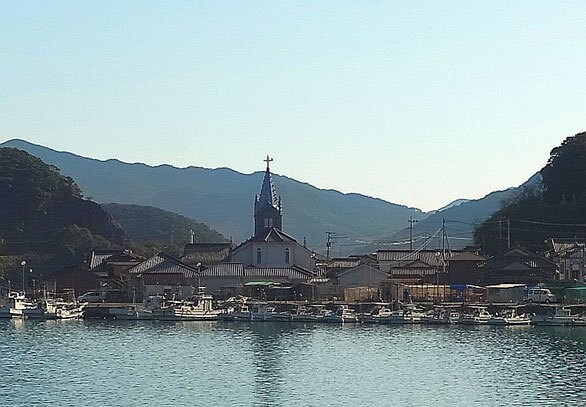

漁村を見守るようにして佇む崎津天主堂は、別名「海の天主堂」とも呼ばれている。

漁村を見守るようにして佇む崎津天主堂は、別名「海の天主堂」とも呼ばれている。

崎津天主堂は、明治時代に入り禁教令が解かれた後、建立された教会。現存の建物は、昭和9年(1934年)に、フランス人のハルブ神父によって再建されたものだ。建物はゴシック様式で、内部は珍しい畳敷き。日曜朝にはミサが行われ、地元の人たちで賑わう。

路地で猫が堂々と寝そべる住宅街を抜けた先には、ゴシック様式の崎津天主堂が。その静かな集落を、豆腐屋の車が、大爆音で演歌を鳴らしながら通り過ぎる。なんとも、のどかな光景。

路地で猫が堂々と寝そべる住宅街を抜けた先には、ゴシック様式の崎津天主堂が。その静かな集落を、豆腐屋の車が、大爆音で演歌を鳴らしながら通り過ぎる。なんとも、のどかな光景。

海に面したテラスは「カケ」と呼ばれる昔ながらの船着き場。

海に面したテラスは「カケ」と呼ばれる昔ながらの船着き場。

崎津天主堂の周りに広がるのは、時が止まってしまったかのような、静かな風景。家々の間に張り巡らされた、人が一人通れるほどの細い路地は「トウヤ」。海に面して家の玄関があった時代に、船を下りて自宅に帰るために使われていた道だ。家から海に張り出しているテラスは、船着き場として利用されていた「カケ」。そんな昔の面影がそのまま残る町並みは、国の重要文化的景観に選ばれている。

﨑津の漁師さんたち。>代々クリスチャンという山下さん(左)の船の中には、マリア様とクルスが。昔はほぼ全員の漁師がクリスチャンだったが、今は人数も減っているという。宮下さん(右)の船の名は奥様の名前。彼らにとって、妻は安全航海を叶える女神なのだ。

﨑津の漁師さんたち。>代々クリスチャンという山下さん(左)の船の中には、マリア様とクルスが。昔はほぼ全員の漁師がクリスチャンだったが、今は人数も減っているという。宮下さん(右)の船の名は奥様の名前。彼らにとって、妻は安全航海を叶える女神なのだ。

﨑津に暮らす人の多くは、底引き網漁の漁師さん。代々クリスチャンという人もいて、彼らの漁船の中には、マリア像やクルス(十字架)も祀られている。もちろん、漁に出るときは祭壇に手をあわせてから出かけるのが習慣。出港と帰港時には、小さな岬に立つマリア像に、船上から祈りを捧げる。海を見守る白いマリア像は、船の道しるべとして、地元の人たちが建てたものだ。

- date

- writer

- staff

- 文=芹澤和美

- category