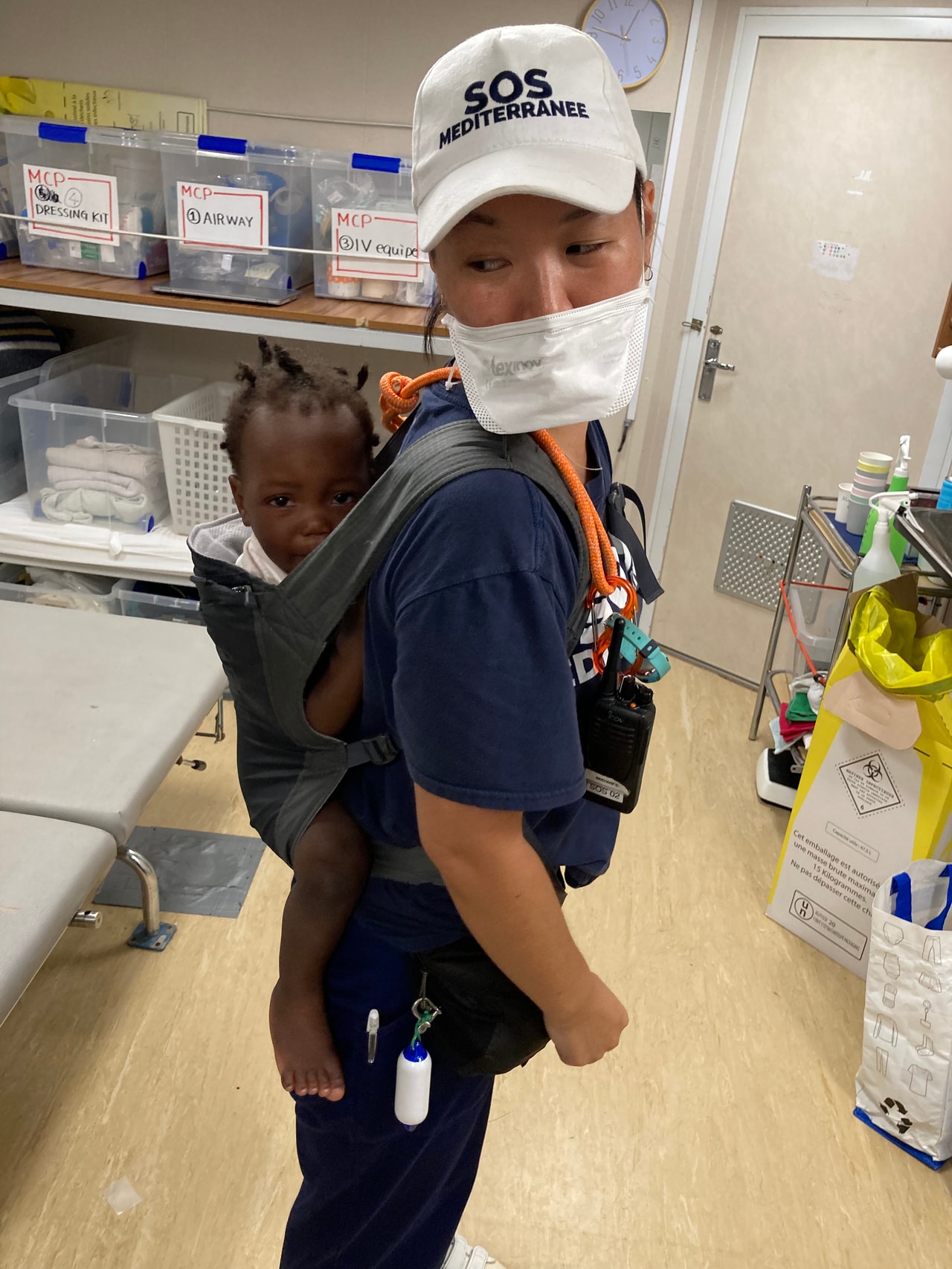

地上の病院勤務とは何もかも違う救助船での日々

――船にはどんな人たちが乗り、具体的にどんな活動をするのでしょうか。

「私のような助産師を含む医療チームのほか、救助専門チーム、エンジニア、調理スタッフ、NGOの広報担当やカメラマン、アクティビスト(活動家)、ジャーナリストなど、ささまざまな職種、国籍の人が乗っています。

まず、ヨーロッパ側の港から、リビア沖の探索救助ゾーン(SAR=Search and Rescue Zone)へ向かう航海中に、救助訓練を行います。小さい高速船を海に下ろして乗ったり、人形を落として海から引き上げたり。

救助ゾーンに着いたら捜索開始です。難民ボートの捜索は、主に船首から双眼鏡で行います。私たちのような救助船のほか、セスナで空から探すNGOや、衛星電話で救助船と連絡を取るNGOとGPSを共有し、協力し合って探していきます」

――ボートはすぐに見つかるものですか。

すぐに見つかるときもあれば、10日以上見つからないときもあるし、救助する人数も5人だったり、120人だったり。船に乗せた後は、下船可能な安全な港=プレイス・オブ・セイフティへと向かい、人々を下ろし、ゴミだらけになった船内を掃除。新たな食料や救助キットを搬入したら、ふたたび捜索救助ゾーンに戻り、次に救助すべきボートを探す。その繰り返しです。

これまでのプレイス・オブ・セイフティは、捜索救助ゾーンから約1日でたどり着くシチリア島だったのですが、現イタリア政権(首相は極右系政党のジョルジャ・メローニ氏)はこうした救助活動に厳しく、ラベンナ、リボルノといった救助船で4~5日かかる遠隔港を指定されることが増えています。

一度救助した人々を下船させるまでは新たな救助はできず、その間の燃料、物資、人員コストもかかります。特に男性は屋根のないところで何日も雑魚寝になることも多く、ストレスによるケンカなどのトラブルや体調不良も増えます。

――船上で出産する人もいるのでしょうか。

臨月の妊婦や乳幼児連れの母親が乗ってくることはありますが、私が船上での出産に対応したのは、最初に乗ったアクエリアス号で1度だけです。そのときは600人の救助と分娩が重なりました。

産婦は床に敷いたヨガマットの上でうめき続け、その間にも次々と救助された人たちが乗船してくる。食事も睡眠もろくに取れていない産婦の陣痛は進まず、もうヘリコプターで搬送するしかないと決断した直後に、赤ちゃんの頭が見えはじめ、ものの数分で元気な男の子が生まれました。今でも、あの母子は元気でいるのかなと思い出すことがあります。

――小島さんは、医療以外の仕事もするのですか。

「はい。例えば、救助した人たちの食事はスタッフが当番制で作ります。私は自分が食べたくないものを人に食べさせるのはイヤだから、限られた食材でどう美味しく作るかを毎回考えていました。

5キロ炊きの炊飯器を3台同時に稼働させるのですが、そのままだと絶対炊きムラができるんですよ。たぶん、炊飯器の底に4つある熱源のどれかがダメになっているので、10分ごとに釜をぐいっと回して、均等に炊けるように工夫したり。日本人として、米をまずく炊くなんて許せないじゃないですか(笑)。

よく作るのは、米に豆やいろいろな保存食を加えた炊き込みご飯。おいしくするポイントは、油とニンニクをたっぷりと入れることです。醤油もあれば最高。そうすると、どんな具材でもだいたいおいしくなります。チキンストックなんかもケチッてちょっとしか使わない人もいるんですけど、私はバーッと入れちゃう。だから評判いいですよ。残飯がないと、よっしゃー!って思う(笑)」

- date

- writer

- staff

- 文=伊藤由起

写真=橋本 篤

写真提供=小島毬奈 - category