世界最大の石造建築物ピラミッドの内部を上ってみよう。ツタンカーメンの煌びやかな宝物を間近で見てみよう。古代エジプトのファラオたちが成し遂げた偉業を、およそ5,000年の時を超えた今、体験できるのはまさに奇跡!

偉大なるエジプト体験は時を超越して人の心を動かし、価値観さえ変えてしまう。2017年10月から直行便が復活し、日本からカイロへは約14時間。ファラオたちの栄華が花開く地へ、ひとっ飛びだ!

“建築王”の異名を取った

ラムセス2世が築いた大神殿

紀元前2900年頃、ナイル川上流(南部)の上エジプトと、ナイルデルタ周辺の下エジプト、2つの国が統一され、エジプト文明は夜明けを迎えた。

ファラオたちの華麗なる足跡を、まずは上エジプトのアブシンベル神殿からたどりたい。

この大神殿には、できれば2月22日または10月22日の“ラムセスデイ”に合わせて訪問を。この2日は、太陽神が放つ聖なる光の神秘に立ち会える特別な日だからだ。

“ファラオ”とは古代エジプトの王のことを指す。中でも“ファラオの中のファラオ”と呼ばれたのが、第19王朝のラムセス2世だ。各地に神殿を築き、自身の肖像彫刻にいたっては歴代ファラオたちで最多を誇る、別名“建築王”と呼ばれた王だ。

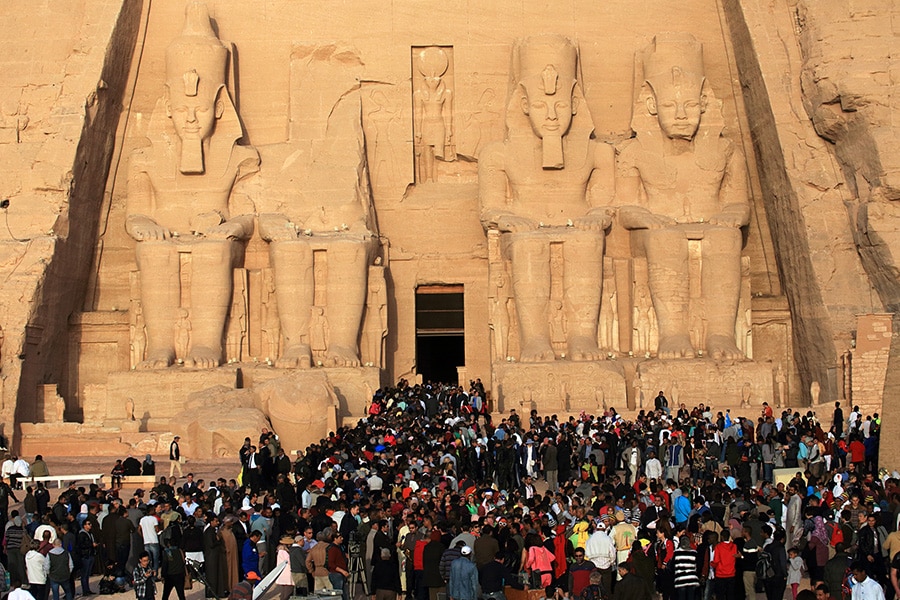

そんな彼の傑作とされるのが、スーダンとの国境に近い、ヌビアの地に築かれたアブシンベル神殿だ。

一説によると、この地を選んだのは、当時のエジプトの脅威だったヌビアへ力を見せつける抑止力的な意味もあったという(それが仇となり、のちにヌビアの征服欲に火をつけることにもなる)。

砂岩の岩山を削った神殿の正面は、高さ32メートル、幅38メートル。そこに玉座に座った高さ20メートルのラムセス2世の彫像4体が並んでいる。左から順に、2番目は顔が崩れているものの、青年期を経て老年へと年を重ねた姿を表している。

内部に入ると、腕を胸元でクロスさせたポーズのラムセス2世が4体ずつ左右に並ぶ大列柱室が広がる。像たちに見下ろされ、一瞬たじろぐ。

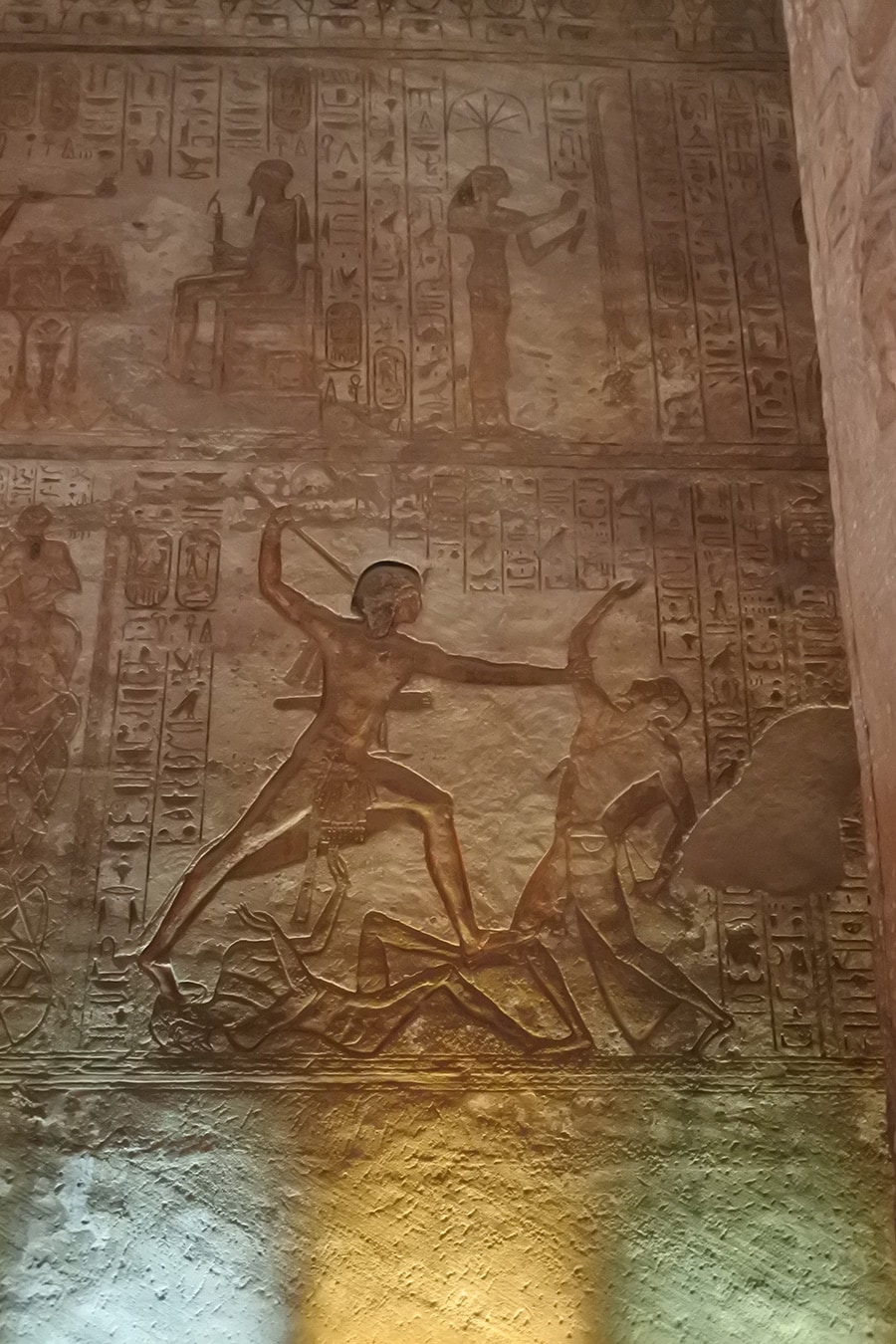

その先には2つの前室があり、最奥に4体の神の彫像が並ぶ至聖所が置かれている。内部の壁や柱に描かれたレリーフは、エジプト統合やラムセス2世が名をあげたカデシュの戦い、神々から祝福される様子など、まるで物語を読んでいるかのよう。

文・撮影=古関千恵子