家族の最小単位たる「夫婦」も重要な焦点になっていた。町子と健次郎が晩酌をしながら語らうシーンがこのドラマの名物で、互いに自立し、依存せず、共生する「大人のふたり」の関係性が実に魅力的であった。どうしたら「こうあるべき」を捨てて自分らしく生きることができるのか。町子と健次郎の会話の中に、悩みが尽きない現代人の「生きるヒント」が隠されていた。

「ふたりで人生を描いていく」10~20年代

視聴者のニーズが多様化した00年代後半、朝ドラの視聴率は下降の一途をたどった。そのため2010年代のトップバッターとなった『ゲゲゲの女房』(2010年度前期)は並々ならぬ気概で制作されたのだ、と長らく朝ドラ制作者たちに取材を続けている筆者は聞いている。

放送時間を15分繰り上げて起死回生をはかった『ゲゲゲの女房』は、より広い視聴者層を狙って普遍的なテーマに挑んだ。しかし、「テコ入れ作品」のヒロインが時代と逆行する「専業主婦」というのが、いささか意外な気もした。長年職業路線とヒロインの自己実現を描いてきた朝ドラで、一度も職を持たずに終わる専業主婦のヒロインというのは、おそらく『ゲゲゲの女房』の布美枝(松下奈緒)が初めての試みだろう。ところが、これが大当たり。本作から朝ドラの視聴率は回復しはじめた。

『ゲゲゲの女房』は著名な漫画家・水木しげるを支えた妻をヒロインに据えているが、「内助の功」礼賛物語ではない。何者かになれなくても、その人らしい生き方ができるのだ、どんな人にも居場所はあるのだと描いている。思えば世の中の流れも、そしてそれに応じた旧来の朝ドラも「何かを成し遂げなければ」「自己実現しなければ」という呪縛にとらわれすぎていたのではないか。そんな省察が『ゲゲゲの女房』には活かされていたような気がする。

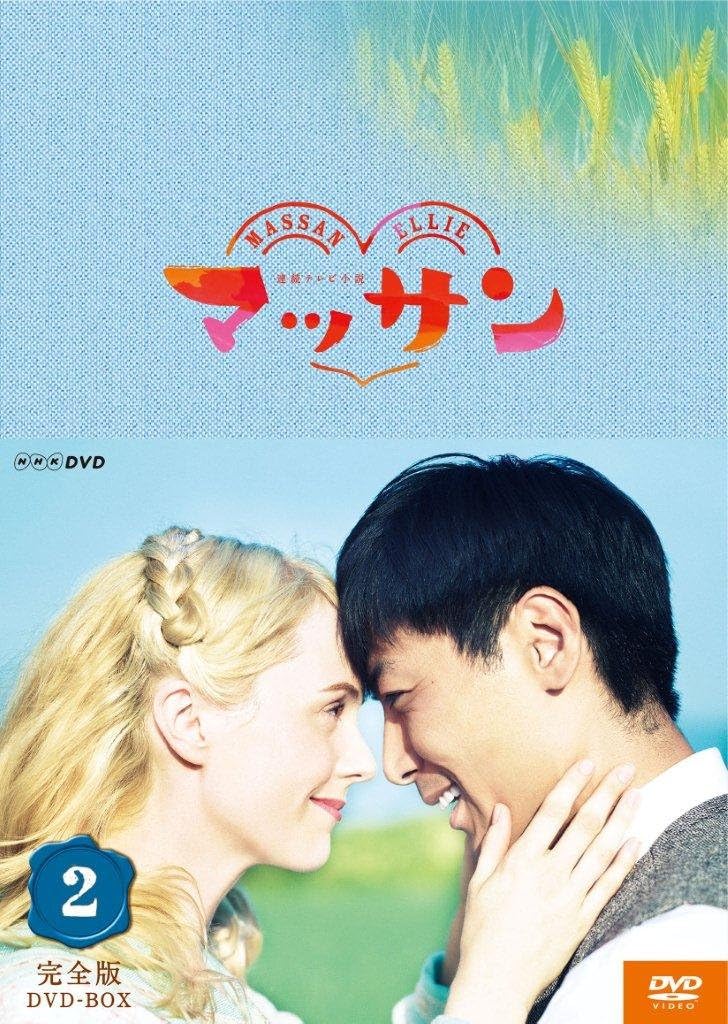

ドラマの時代設定がいつ何時であろうと、ふたりでいっしょに人生という名の絵巻を描き上げていく。『ゲゲゲの女房』を草分けとして、10年代からはそんな「夫婦もの」の朝ドラがたびたび登場している。ウイスキーの夢に挑み続けた夫とスコットランド人の妻の物語『マッサン』や、インスタントラーメンの開発に生涯を捧げた夫と妻の半生を描いた『まんぷく』(2018年度後期)、そして放送中の『ばけばけ』も、『ゲゲゲの女房』から引き継がれる「夫婦もの」の系統である。

『まんぷく』のヒロイン・福子(安藤サクラ)は一部の視聴者から「何もしていない」と揶揄されたりもした。しかし、すぐに周りが見えなくなるマッド・サイエンティストの萬平(長谷川博己)を巧みにコーチングしていたし、「誰かの役に立つことをしたい」という目的達成のためのインスタントラーメン開発は、ふたりの夢でもある。最終週の週タイトルは「行きましょう!二人で!」だった。