80年代までの「時代もの」の朝ドラにおいて、ヒロインが仕事をして自立や自己実現を遂げるには、『おしん』のように夫と死別するか、もしくは当時の男性としては特例的に「理解のある夫」であること、このいずれかが必須要件だった。

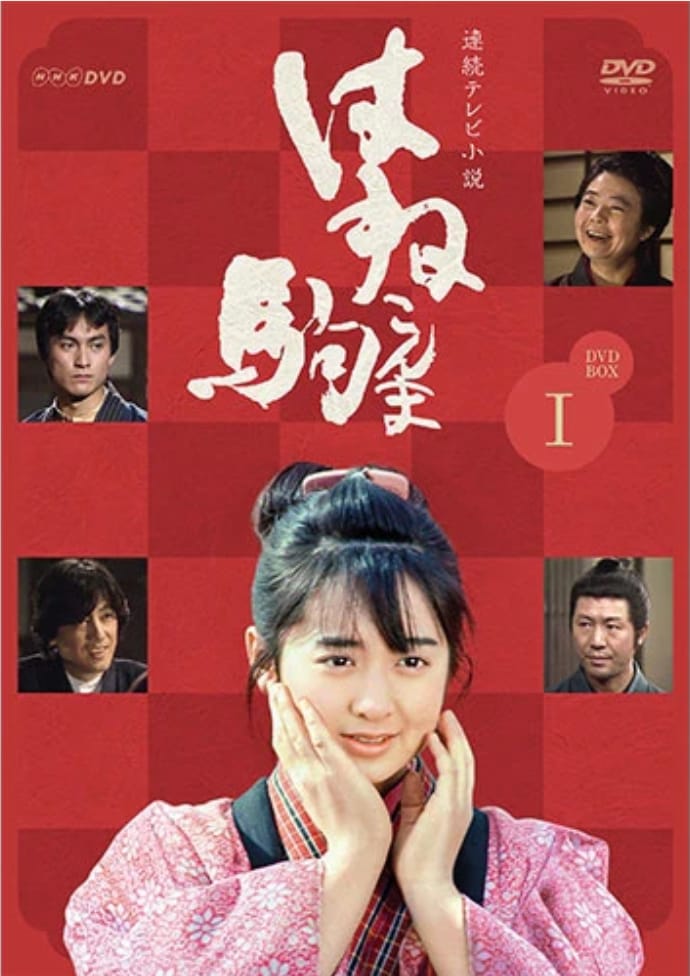

女性新聞記者の草分けを描いた『はね駒』(1986年度前期)も、戦後、女性向けの雑誌作りに奔走する女性編集者が主人公の『ノンちゃんの夢』(1988年度前期)も、共に「理解ある夫」の存在なくしては成立し得なかった。

「夫婦」も人間関係のひとつであると描いた『チョッちゃん』

そんな中、異彩を放っていたのが『チョッちゃん』(1987年度前期)だ。ヒロイン・蝶子(古村比呂)の夫でバイオリニストの要(世良公則)は男の面子にこだわって、妻が働くことを許さない。おまけにエキセントリックで短気ときている。結婚についても、声楽家になりたかった蝶子の夢を「才能がない」と嘘をついて諦めさせ、要が強引に進めた。

現在ならSNSで炎上確実の「ヒロインの夫」が登場するにもかかわらず、2025年にNHK BSで本作が再放送されると、多くの朝ドラファンがこの物語に魅了された。それはひとえに、蝶子が我慢するでも耐え忍ぶでもなく、主張すべきところは主張しながら、この「面倒くさい夫」を明るくしなやかに乗りこなしていくからだろう。

対立ではなく対話、衝突ではなく「柔軟なネゴシエーション」で万事に対応していく蝶子。彼女は職業婦人になるわけでもなく、何らかの草分け的存在になるわけでもない。けれど「蝶子」という名のとおり、物語の初めから終わりまで「どこに行っても、何があっても花(=幸せ)を見つけるのが上手な女性」として描かれた。

『チョッちゃん』の美点は枚挙にいとまがないが、夫婦の機微をじっくりと描いたという点においても画期的だった。「夫婦」という箱の中に男女を入れておけば自動的に夫婦になっていくのではなく、小さな諍いやすれ違いを放っておかず、関係性を育てていくことで夫婦になっていくのだ、とこの朝ドラは描いていた。そんなドラマツルギーが、2025年の視聴者の心にも響いたのだ。

「同じ夢を志す同志」の夫婦が増えた90年代

バブルが弾けた1990年代、専業主婦の数は減って共働き世帯が倍増し、キャリア志向の女性が増えた。90年代の18作中、11作が現代劇で、これは朝ドラ各十年紀の中で最も多い数だ。作り手たちは、多様化しはじめた女性の生き方や結婚観にフィットするドラマを、その都度模索していたのだろう。