この秋から放送を開始した連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合)が、「これまでに見たことのないテイストの朝ドラ」と話題だ。

本作は、小泉セツとその夫で作家の小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)をモデルに、映画『バイプレイヤーズ ~もしも100人の名脇役が映画を作ったら~』『阿佐ヶ谷姉妹の のほほんふたり暮らし』(NHK総合)などで知られるふじきみつ彦氏が脚本を手がけるフィクション。

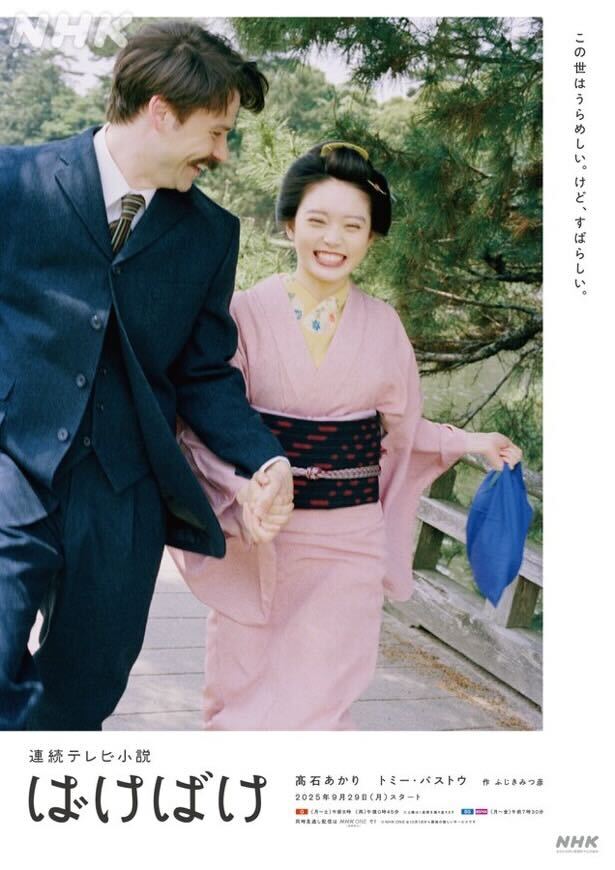

松江の没落士族の家に生まれ「うらめしい」日々を送っていた松野トキ(髙石あかり)が、英語教師として赴任してきた外国人、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)と出会い、怪談を通じて惹かれ合い、やがて伴侶となって明治の時代を共に生き抜いていく。

光と闇の狭間のグラデーションを描く

「怪談」と「時代に取り残された人たち」にスポットを当てる本作は、脚本も映像も「光と闇」にこだわって作られている。さらに言えば、これまでスポットが当たることのなかった「光と闇の狭間のグラデーション」を丹念に描き出したドラマだ。

まず、『ばけばけ』の画面は“暗い”。朝ドラ史上最も“暗い”と言ってもいい。室内のシーンでは、朝昼は窓から差し込む日光のみ、夜は蝋燭の灯りのみに頼っていた当時の日本家屋の明度に可能な限り近づけている。そうした“闇”の中に存在する微細な陰影を映し出すために、朝ドラでは初めての使用となる機種のシネマカメラで撮影しているという。この「“闇”の中の陰影に目をこらす」という視点が、作劇の根幹でもある。

朝ドラで明治時代の庶民の日常をここまで詳しく描くのも、初めての試みだ。これまでにも『ハイカラさん』(1982年前期)や『あさが来た』(2015年後期)など、明治時代を舞台にした朝ドラはあった。『ハイカラさん』は海外留学を経てホテル経営に乗り出すヒロイン、『あさが来た』は豪商の家に生まれ女性実業家の先駆けとなるヒロインの物語だ。いずれも明治維新の波に乗り、勝ち上がってきた側の人の話である。

対して『ばけばけ』は、明治維新に乗り遅れた人たちの物語。主人公のトキは、父・司之介(岡部たかし)が商いの失敗で作った莫大な借金を抱える一家のもと、貧しい長屋暮らしを送っている。織物工場で織子として働いて家計を助けていたが、会社が倒産して職を失った。祖父の勘右衛門(小日向文世)は幕末から20年が経とうというのに、いつまでも髷を落とさず、武家の格にこだわっている。

トキたち松野家が暮らす長屋は遊郭に隣接していて、これ以上落ちぶれればトキは身売りされかねないという、瀬戸際の場所にある。武家屋敷が建ち並ぶ北側と、長屋や歓楽街が並ぶ南側の狭間に建つ松江大橋が、明治の格差社会を象徴している。

かつて橋のたもとで、少女時代のトキ(福地美晴)のすぐ横を、簀巻きにされた罪人や、貧村から遊郭に身売りされた少女が通り過ぎていった。あの日売られたなみ(さとうほなみ)は遊女となり、遊郭の籬(まがき)の中から客を誘う毎日だ。なみが、トキと、幼馴染のサワ(円井わん)に向けて言った、「おなごが生きてくには身を売るか男と一緒になるしかない」という台詞は、まさに明治の世の闇と、当時の女性の苦境を言い表している。