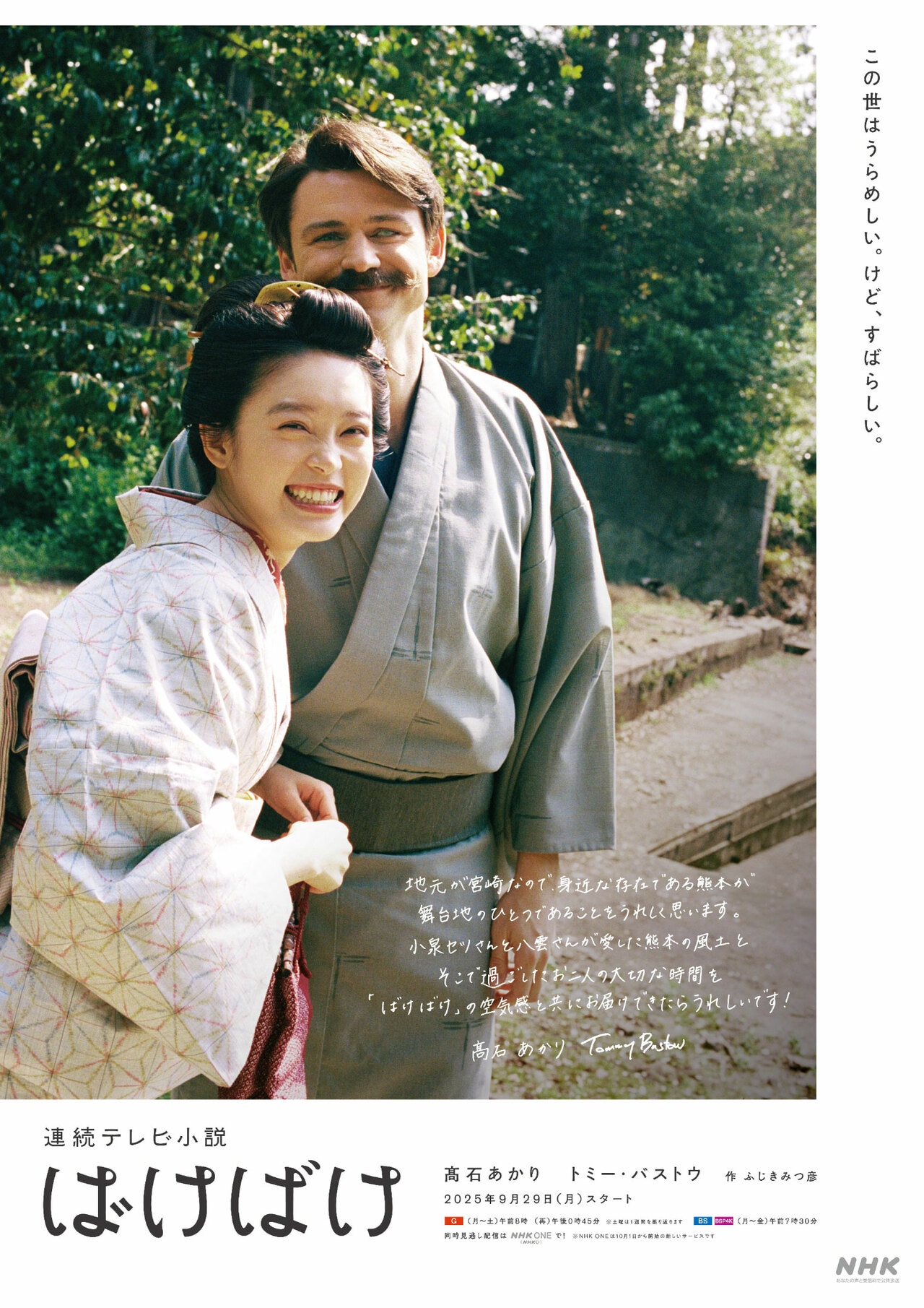

小泉セツとその夫で作家の小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)をモデルに描いた連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合)が好評だ。激動の明治時代、共にこの世を「うらめしい」と思っていたトキ(髙石あかり)とヘブン(トミー・バストウ)が出会い、怪談を通じて惹かれ合う。やがてふたりは夫婦となり、ささやかな幸せを積み重ねながら、人生を「うらめしい」から「すばらしい」へと「ばけ」させていく、という物語である。

さて、本日11月22日は「いい夫婦の日」。最新作『ばけばけ』のみならず、「連続テレビ小説」ではこれまでさまざまな「夫婦」のかたちを描いてきた。本稿では、シリーズ放送64年、113作の中に刻まれた「朝ドラ夫婦史」をふり返ってみたい。

60~70年代は「ホームドラマ」から「女性の職業路線」へ

朝ドラにおいて「ホームドラマ」は現在でも重要な要素のひとつだが、草創期である1960年代の朝ドラの多くが文芸作品を原作としながら、今よりもさらにホームドラマ色が強かった。第1作のタイトルが『娘と私』(1961年度)で、60年代最後のタイトルが『信子とおばあちゃん』(1969年度)であることがそれを象徴している。

1970年代以降は「女性の一代記」を描く作品が中心となり、女性の社会進出が叫ばれ出した70年代後半からは、朝ドラの重要な要素に「職業路線」も追加される。日本初の女性パイロットの一代記『雲のじゅうたん』(1976年度)や、漫画家・長谷川町子の姉をモデルとし姉妹で出版社を立ち上げるヒロインの奮闘を描く『マー姉ちゃん』(1979年度前期)などが話題となった。

また70年代後半には、大正時代にドイツ人の夫と共に神戸でパン屋を開業し、戦後もひとりでパン作りに専念しながら夫の帰国を待つヒロインの物語『風見鶏』(1977年度後期)もあった。やがて『マッサン』(2014年度後期)や現在放送中の『ばけばけ』にもつながる「国際結婚の夫婦を描いた朝ドラ」は、本作が初めてであった。

「死別」か「理解ある夫」か

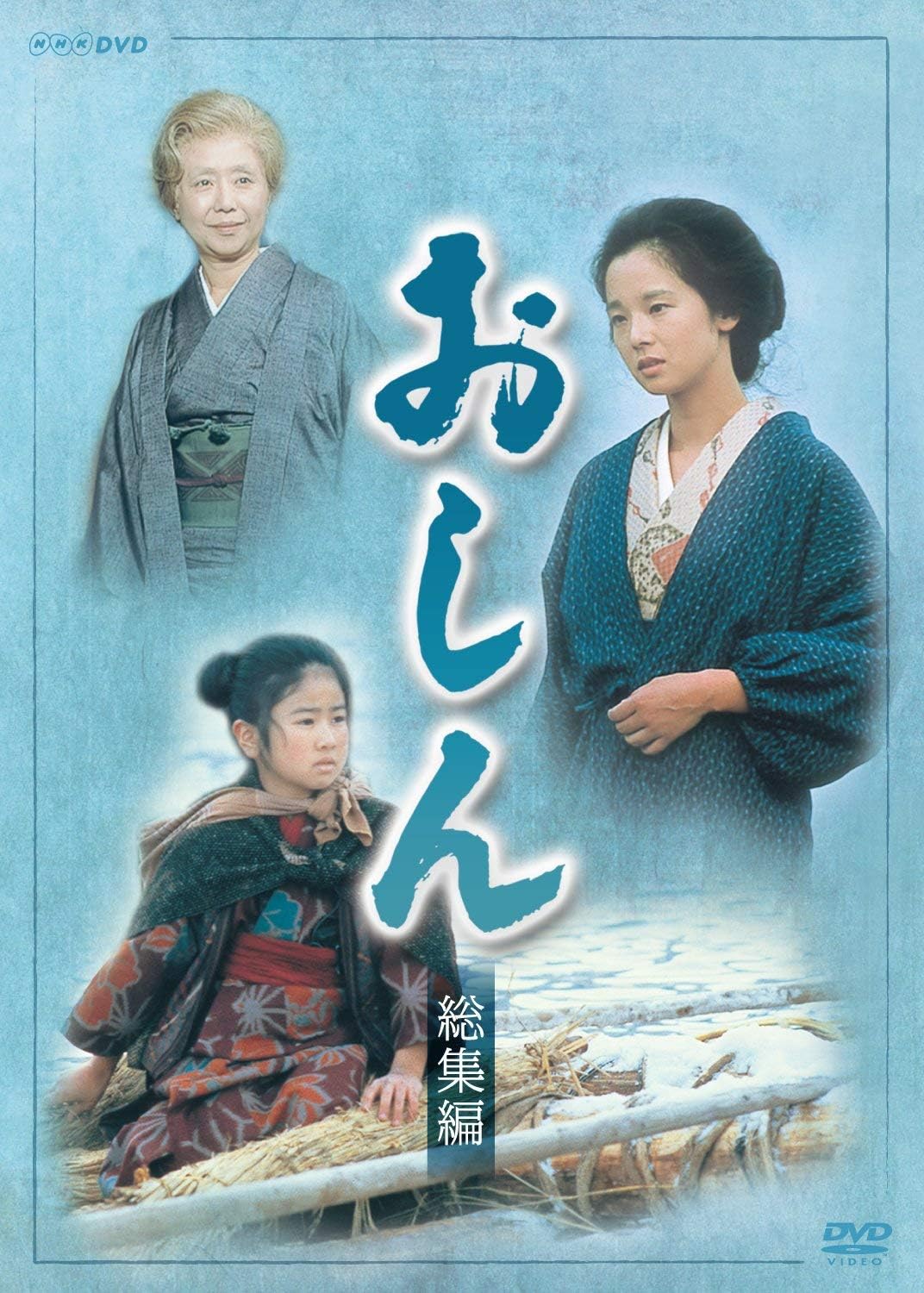

80年代には、最高視聴率62.9%(ビデオリサーチ調べ)を記録した朝ドラの金字塔『おしん』(1983年度)が登場。1年をかけて描かれた、ヒロイン・おしん(小林綾子/田中裕子/乙羽信子)の一代記の中で彼女の夫・竜三(並樹史朗)は、家制度と戦争に翻弄された市井の人の、ひとつの象徴として描かれた。

竜三は時におしんの自立の障壁になる一方で、事業に失敗したりして職を転々とするが、戦争中は軍の仕事を引き受けて成功し、隣組の組長として地域の若者たちを積極的に戦争に送り出した。そして敗戦後はその責任をとって、「朝ドラヒロインの夫」の中で前例のない自決をする。竜三の死を経て、おしんの真の自立が始まるところがこの物語のターニングポイントだ。