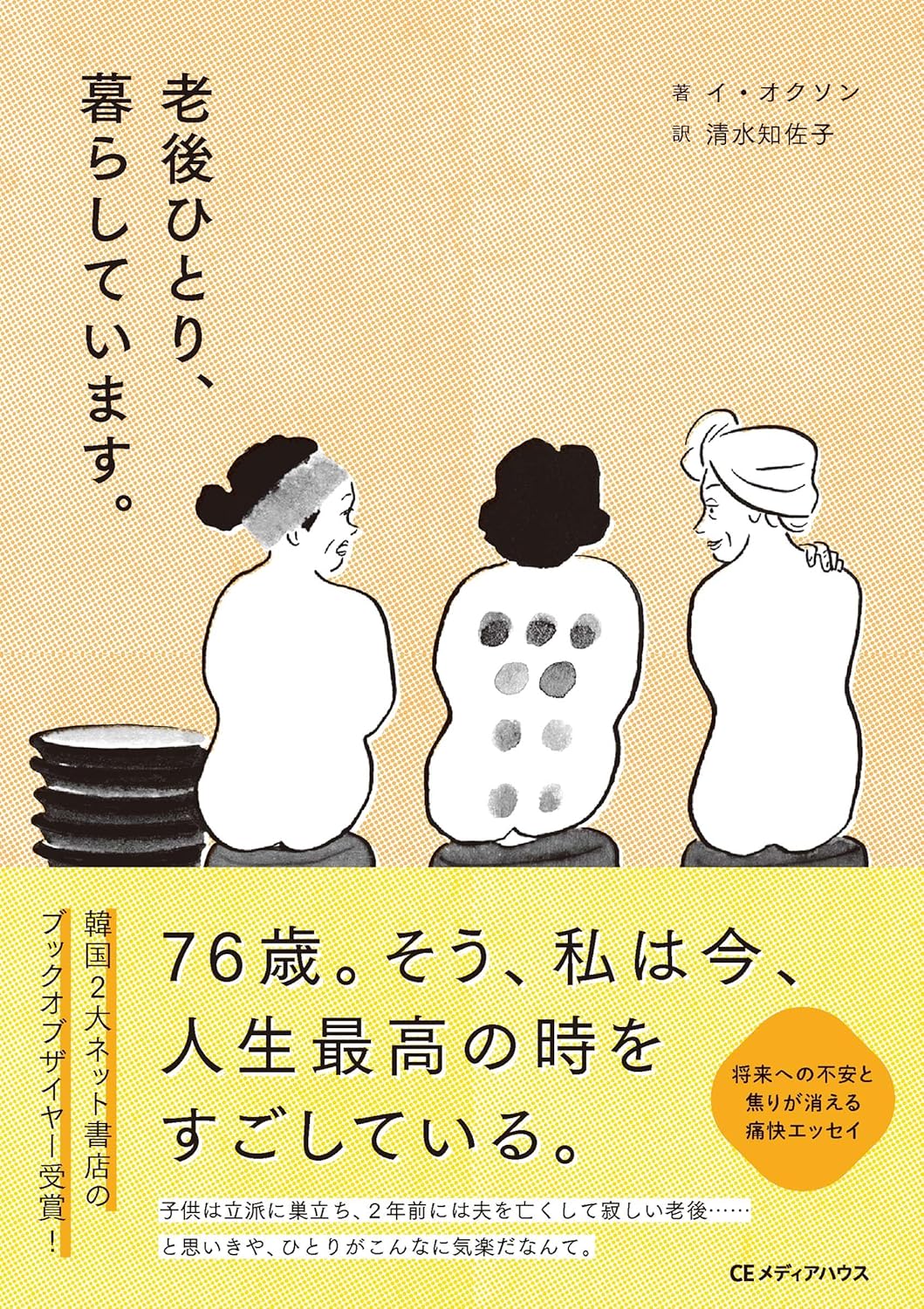

老後の女性ひとり暮らしは寂しい? そんな不安を軽やかに吹き飛ばす、痛快エッセイ『老後ひとり、暮らしています。』が発売されました。

コーラをごくごく飲みながら、老後ひとり暮らしを謳歌する韓国のエッセイスト、イ・オクソン(76歳)の紡ぐ言葉にどの世代も勇気づけられるはず。同書より、一部記事を抜粋して紹介します。

死ぬ時は、ひとりがいい

ドラマや映画で死を間近に控えた人が最後の遺言を伝えるシーンをときどき目にする。「亡くなった父さんの遺言によると」とか「母さんが遺言として残したのは」という引用句もよく使われる。実際にそうだろうか。人は本当に死ぬ直前に本人の死をきちんと認識し、後に残すべき言葉をはっきりと相手に伝えられるものだろうか。

一般的に、きついことに直面した時や本当にしんどい時に、「死ぬほどつらい」と表現する。しかし、実際に死にかけている時に、そのつらい瞬間に意味のある言葉を残す気力があるとは考えがたい。もし、本当にそれが可能だとしても最近は、家族が見守るなかで臨終の瞬間を迎えるのは並大抵のことではない。なぜなら今は、大部分が病院の集中治療室や一般病棟で命を終えるほかないからだ。もちろん、ホスピスで予想された日に死にゆくこともあるにはあるけれど、とにかく、そんな場合に備えて遺言として残しておきたいことがあるなら、前もって準備しておくことをおすすめする。

ところで、よりによってなぜそんな大変な時に意味のある言葉を残さなければならないのだろう。たとえば、実はお前の本当の父親は別にいる、こういう人を訪ねていきなさいというような、存命中に公開してしまうと本人の体面が保たれない場合ならしかたないかもしれない。お前は実は財閥家の相続者で、巨額の財産を銀行の貸し金庫に隠してあるから、必ずそれを引き出すのだといった爆弾発言でない限り、あえてその時まで引き延ばす理由はないはずだ。あるいは、烽火山(ポンファサン)の双峰岩(サンボンアム)から左に10歩進み、さらに左に行ったところの何とかというあたりにマツタケの群落があるから、子々孫々、嫁に伝えるのだ、みたいな内容でない限り、死ぬ間際でなければ言えないことなんてないだろう。

かつて両親と同居していた時代には、死ぬほどの病気にかかればなおさらのこと、家で看病していたものだ。もし、病院や遠く離れた地で死ぬことになれば、それは客死といってとても不吉なことだと考えられていて、客死した遺体は家に入れない風習があった。客死にならないよう、入院していても家に連れ帰ったりもした。そんな時は当然、家族の手厚い看病を受け、臨終の瞬間までそばで誰かが付き添い、もしそれが子供なら最期を看取ることができてよかったと思われていた。もちろん今でも、親の臨終に立ち会えなかったことを一生無念に思う人もいるけれど。

子供が親の最期を看取ることがそんなに重要だろうか。なぜ、農耕時代の看取り方式にマッチしていた思考を現代の勤め人に当てはめ、臨終コンプレックスを感じさせなければならないのか。以前は、遠くから駆けつける子供を待つのだと死を拒否したり、必死に耐えて恋しい人の顔を見た途端に息を引き取ったという伝説的なケースも多かった。朴景利(パクキョンニ)の大河小説『土地』〔全20巻、吉川凪/清水知佐子/吉原育子 訳、クオン〕には、月仙(ウォルソン)が死ぬ間際まで龍(ヨン)を待つ場面もある。

だけど最近は、危篤だと聞いて家族全員が集まったのに小康状態となり、家に帰るとまた呼ばれるということを何度も繰り返したせいで、「母さん、オオカミ少年でもあるまいし……」と言われることもあるという。

ある神父が講演で話していたのだが、80代のおばあさんが転落事故で重傷を負い、もう長くないようだったので天国で会おうと約束した。病者の塗油(とゆ)〔カトリックの儀式の一つ。重い病気や高齢のために困難を抱える信者の額や手に司祭が聖油を塗って祈る〕もしてあげて葬儀のミサをする準備をしていたのに、いくら待っても連絡がなかった。すると、実は息子が大病院に移して手術を受けさせ、数年間闘病をしていたのだと、おばあさんが車椅子に乗って教会にやってきて言ったという。そこで神父は、天国で会おうと言ったではないか、なぜ約束を破るのだと責めたとか何とか……。こんなふうに生死の問題が昔とは違っていて、医学が進歩したおかげで、死にたくて、死にそうでも死ねなくなったというわけだ。

今、私は76歳で、世の中には予測できないことがあることをよく知っている。誰もが明日はどうなるかわからない世の中を生きているけれど、高齢者はその確率がより高い。実際、友達の夫が急に心臓麻痺を起こして救急車で運ばれ、病院に到着して間もなく死亡したという連絡を3度も受けた。最初はうろたえ、「ああ、そんなひどいことってあるだろうか」と言ったりしていたのだが、そのうちに、それでも家族に迷惑をかけず、本人もあまり苦しまずに逝けてよかったのではという考えを拭い切れなくなった。