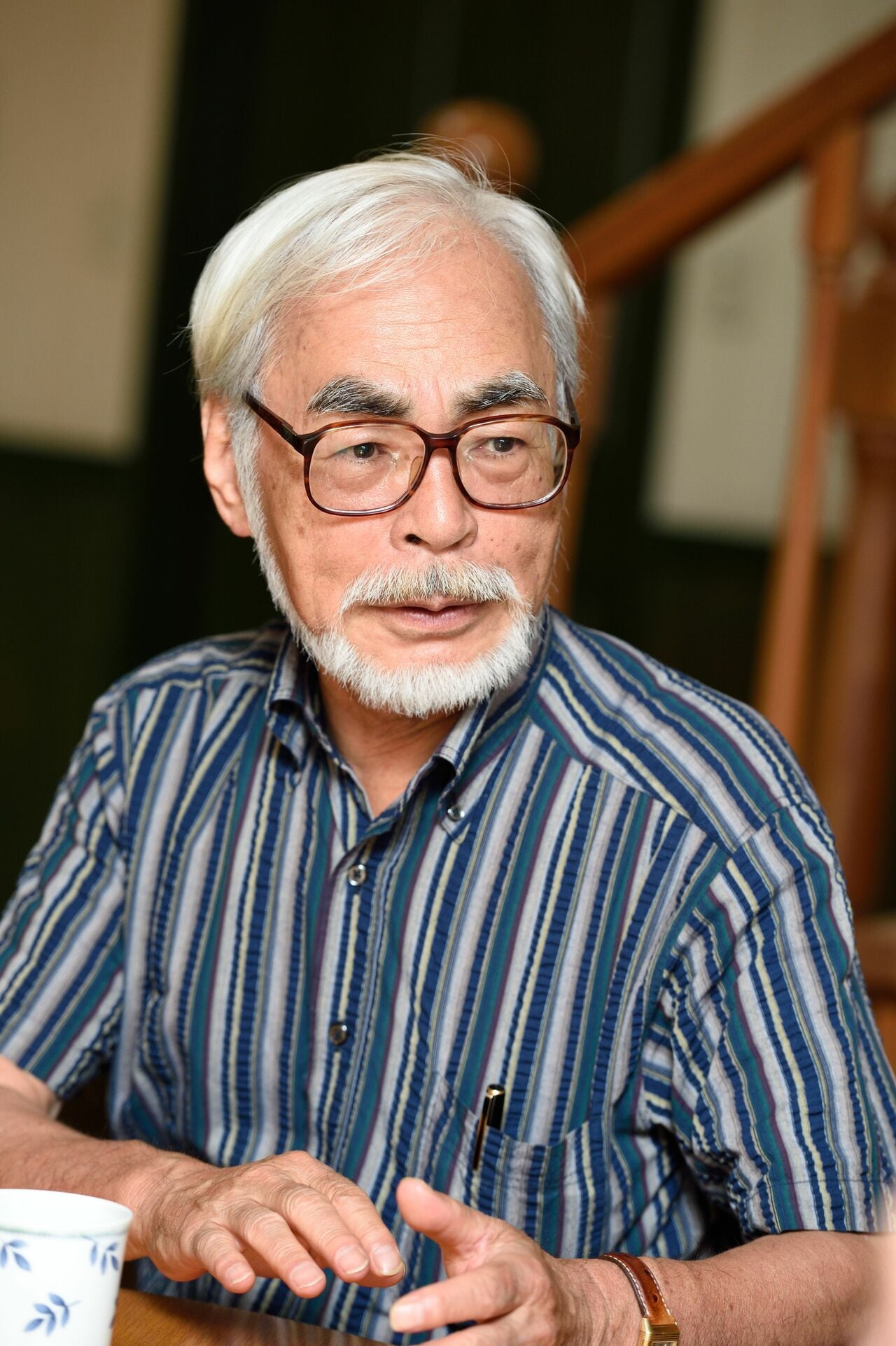

批判に対して、宮崎監督はどう答えたのか

「無論、堀越二郎も一人の日本国民としての戦争責任は背負っていますが、一人の技術者が歴史全体に責任を持つ必要はない。責任を問うのはくだらない、と思います」

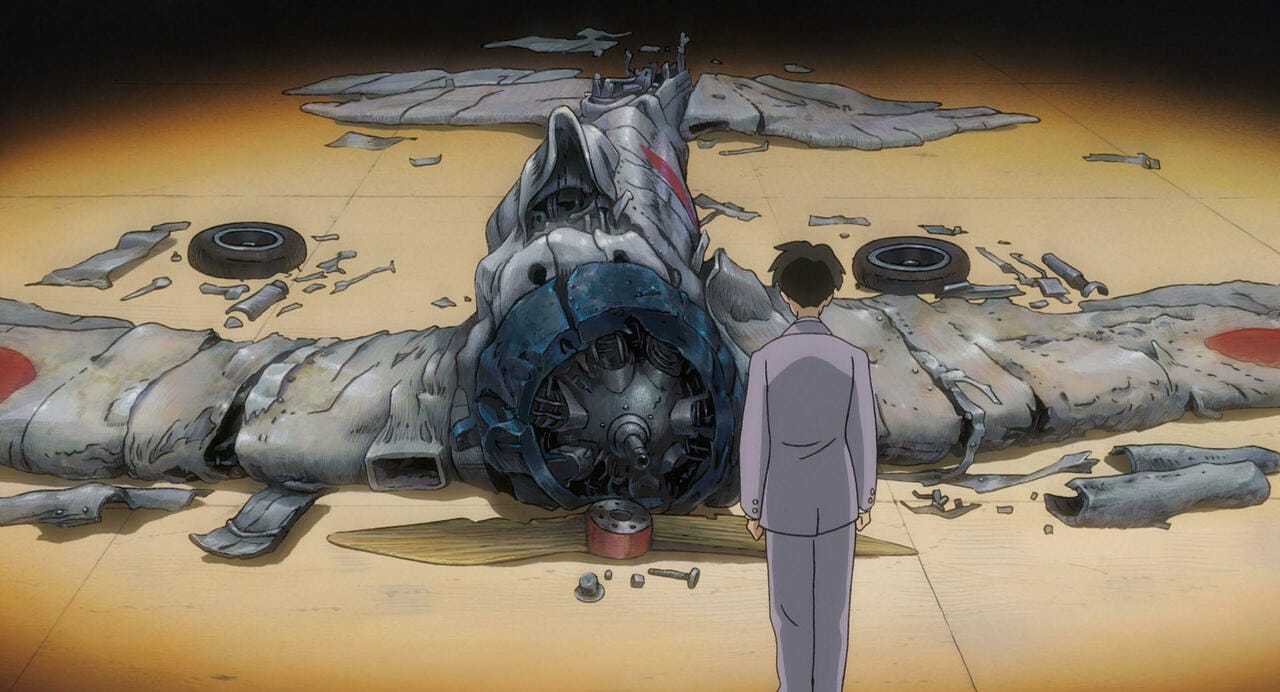

「曽根さん(引用者注:堀越二郎を補佐した技術者の曽根嘉年)の『作るんじゃなかった』という気持ちは分かりますが、作らなかったら、もっとつまらない人生だったと思います。映画の中でも言いましたが、飛行機は『美しくも呪われた夢』です。作りたかったものを作って、呪われ、傷を負う。でも、後になって曽根さんは『仕方がなかった』と思ったに違いないんです。そうやって、時代の中で精いっぱい生きた方がいい。これが良くてこれが悪いなんて、時代の中では誰も偉そうに言えないんですから」(どちらも朝日新聞2013年7月20日付朝刊)

この違和感の表明と宮崎の反論のすれ違いは、前者が、二郎の仕事について、作中である種の社会的評価が下されているべきだと考えているところから生まれている。しかも、その評価の基準は「記憶」の時代にふさわしい戦後的価値であることが前提になっている。

「その時代に生きた人間を描く」という姿勢

しかし、宮崎はそのようには考えていない。戦場で飛ぶことのなかった逆ガルウィングの九試単座戦闘機と戦場に行ったきり帰ってこなかった零式艦上戦闘機。映画の中の設計者としての二郎の人生は、その二機を作れたことがすべてで、社会的評価は関係ない。宮崎の言う「時代の中で精いっぱい生きた方がいい」という主張は、司馬遼太郎が『坂の上の雲』一巻のあとがきで記した「(秋山兄弟は)この時代のごく平均的な一員としてこの時代人らしくふるまったにすぎない」という一文と通底しあって、「その時代に生きた人間を描く」という姿勢を明確にしている。

それは「日本の戦争」についてというより、諸外国が国家が近代化する過程で帝国主義が台頭する以上、戦争は避けられなかったという、もっと枠組みの大きな話だ。そんな大きな枠組みの中で「時代の平均的な一員」の人生を描くときに、そこに現代の価値観での裁断や、それに対するエクスキューズのような苦悩を描くことは不要と宮崎は考えているのだ。その代わりカプローニに「飛行機は美しく呪われた夢だ」という言葉で、二郎の仕事を総括させているのである。

『風立ちぬ』の描く「人は時代の中で精一杯生きることしかできない」という内容は確かに一面の真実である。ただそれは危うさも孕んでいる。

- date

- writer

- staff

- 文=藤津亮太

- category