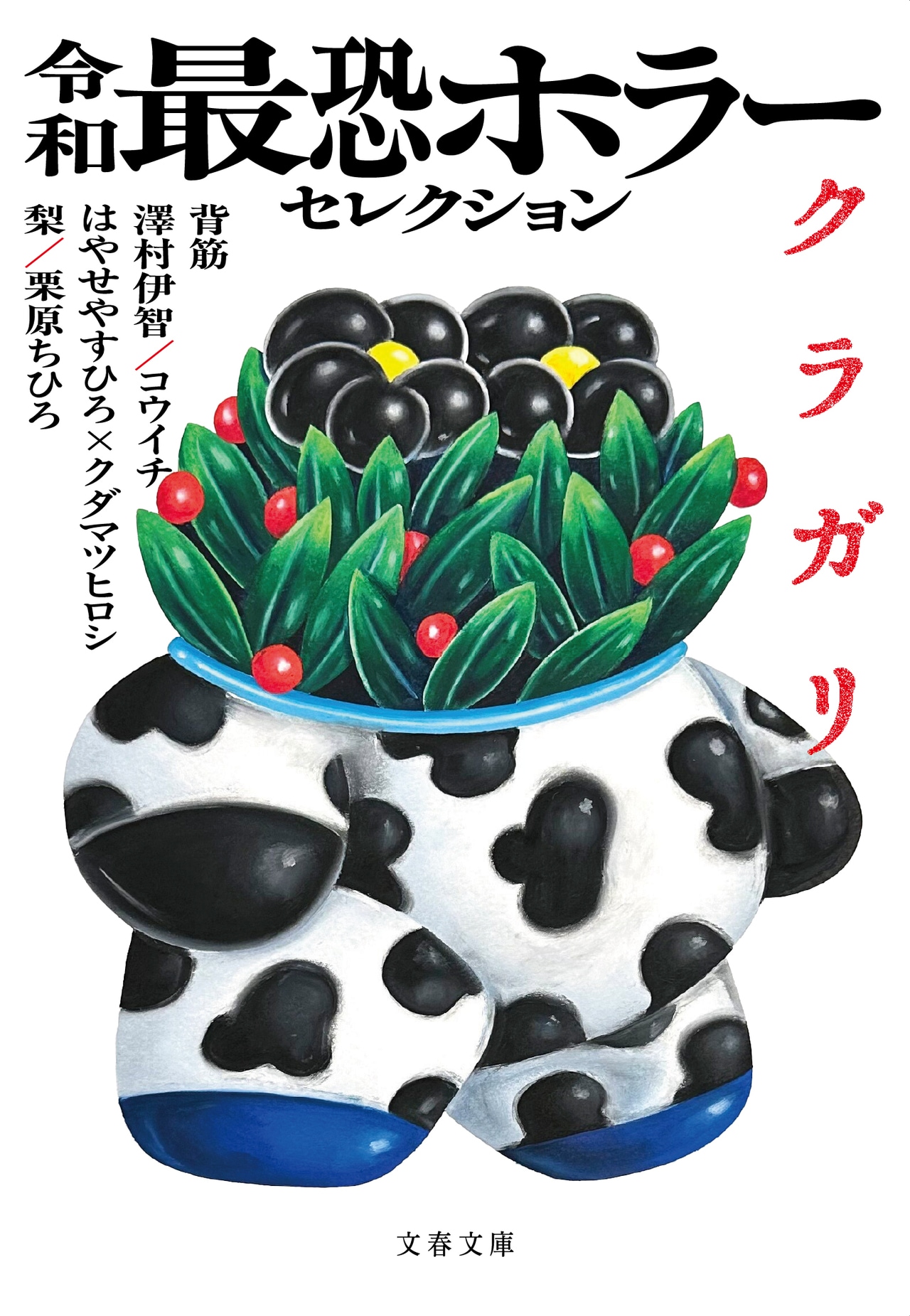

恐怖は喜怒哀楽などとは一線を画した感情

――路上で商売をしていた店主に声をかけたのは、プールの授業を休みたいと願う少女。彼女のために店主は「巨大水槽恐怖症」を与え、対価として感情の一部を受け取ります。恐怖の対価が感情である、という着眼点も面白いですね。

これは『恐怖心展』のコンセプトにも関わる私の仮説なんですが、恐怖は喜怒哀楽などとは一線を画した感情だと思うんです。だから笑いながら泣くことはできても、怖がりながら笑うことはできない。『恐怖心展』のスタッフコメントでも『お前の死因にとびきりの恐怖を』という小説の一節を引用して、「恐らく人間は、何かの片手間に怖がる、ということはできません」と書きましたが、他の感情と共存できないほど強い感情が恐怖なんです。それと交換するなら喜怒哀楽などの感情になるというのは、割と自然に出てきたアイデアでした。あとは恒川光太郎さんや中村文則さんの影響もありますね。

――恒川光太郎さんには妖怪が集うマーケットを描いた「夜市」という作品があります。

まさに「夜市」もそうですし、少女が命じられるままに色んな時代で暗殺をくり返す「死神と旅する少女」という短編にも影響を受けています。中村文則さんだと『惑いの森』というショートショート集にある「雨」というあらゆる不要品を回収してくれる業者の話。次々に要らないものを回収してもらった主人公が、最終的には他人の要らないものと自分の不要品を交換するという展開になるんですが、短い中にも中村さんの魅力が詰まっていて、すごく好きな作品です。

――巨大水槽恐怖症を得た少女は、店の助手の少年カタを介して、新たな恐怖症を手に入れようとする。少女とカタの揺れ動く心情がフィーチャーされていて、青春小説のテイストも濃いですね。

13、4歳くらいの年齢って、自分の恐怖心にあらためて向き合う時期だと思います。幼い頃もさまざまな恐怖を味わいますが、それは原風景のようなもの。思春期になると人や社会との関係も変わり、自分の感情にあらためて目を向けることになる。私がホラーで思春期の少年少女をよく書くのは、それが恐怖に向き合う時期だからなのかもしれません。

なぜ少女はくり返し恐怖症を求めるのか?

――梨さんのホラーといえば、ネット文化を背景にした最先端の恐怖表現というイメージが強いですが、「恐怖症店」は昭和を思わせる時代を舞台にしていて、むしろアナログな手触りです。

1960年代から70年代くらいをイメージしています。恐怖症店をどこに出現させるか考えて、もちろんSNSなどの現代的なガジェットを使うこともできたんですが、それだと描かれる恐怖が現代的で、やや範囲の限られたものになりそうな気がしたんですね。それよりはもっと普遍的な恐怖を扱いたかったので、携帯電話もパソコンもまだない時代を舞台にしてみました。あの時代のレトロな雰囲気、経済成長の裏側にある闇のような部分は、むしろ若い読者にも響くんじゃないかと思います。

――なぜ少女がくり返し恐怖症を求めるのか、という部分がこの作品の肝。恐怖をネガティブな感情と捉えるのではなく、救いとして扱っているところに梨さんらしさがあります。

書いていてこの少女がちょっと羨ましいなという気がしました。恐怖はとても強い感情ですが、それだけに別のことを考えたり感じたりしないですむ、という救いにもなるんじゃないか。これは現代的な悩みでもあるんですけど、逃げられない状況に希望を感じるという心の動きはあってもおかしくないと思います。それが良いか悪いかは別の話として、ひとつの感情だけを追い求めるという生き方は、恐怖以外でも人間は選ぶことがあるんじゃないでしょうか。

- date

- writer

- staff

- 文=朝宮運河

撮影=山元茂樹 - category