猫と暮らす人にとって、地震が起きるたび心配になるのは「愛猫をどう守ればよいのか」ということ。8月8日に日向灘を震源に起きた最大震度6弱の地震をきっかけに「いま大きな地震が近くで起きたら……」と考えた人は多いはず。

被災地で動物レスキューを行う「チームうーにゃん」代表・うささんに、「猫と防災」について伺いました。(「CREA」2024年夏号「猫のいる毎日は。」特集より抜粋)

愛猫と離れ離れにならないために大切なこと

災害時、大切な猫を守るために何ができるか。被災地などで動物レスキューを行う「チームうーにゃん」の代表・うささんに、能登半島地震の状況もあわせて聞いた。

熊本地震のときから犬や猫の救助活動を始めたうささん。能登半島地震の際も翌日には現地へ向かい、今も定期的に通い続けている。

「公的な救助は人間が優先で動物たちはあと回し。飼い主かボランティアが動かなければペットを救うのは難しいのが現状なんです」

飼い主の依頼を受け、行方不明の動物を探す活動がメインだ。能登半島地震ではこれまで約80件の依頼があり、既に50件は飼い主のもとに動物を戻せたという。

「私の肌感覚ですが、猫は大きな地震があったとき、外に逃げるか倒壊した家のすき間に入り込んで助かるケースが多い。熊本地震のときは1年半後に保護できた猫もいました。心が折れそうな飼い主さんにしっかり寄り添い、あきらめないことを大切にしています」

目撃情報などをもとに目当ての猫があらわれそうな場所に捕獲器を設置し、猫が入るのを待つ。

「警戒心の強い子も多く、単純にごはんにつられて捕獲器に入るわけではありません。猫の性格や好きなものを聞き、その子の気持ちになって仕掛けを工夫します。大好きなお母さん(飼い主)の匂いの付いた洋服を周りに置いてやっと入ってくれた子もいました」

一つひとつの案件に誠実に向き合って家族の再会に尽力するだけでなく、土砂崩れで人が住めなくなった集落に残された地域猫も保護。飼い主がいないか確認した後、避妊去勢手術をして地元の保護団体と連携し、里親を探している。

「ペットも地域猫も同じ大切な命。ただ助けたい。その一心ですね」

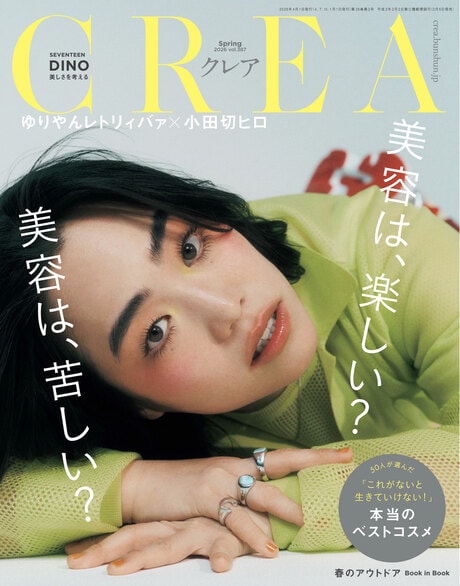

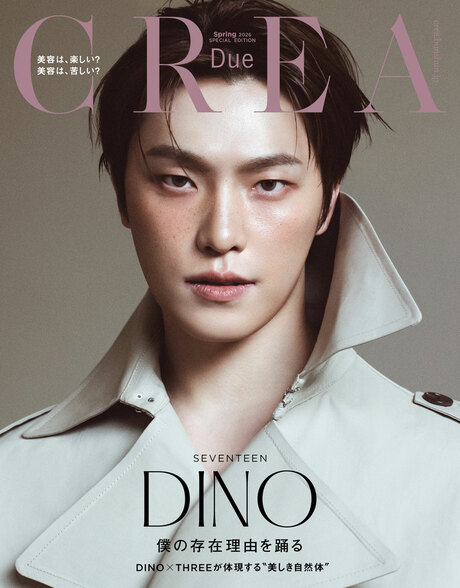

CREA 2024年夏号

※この記事のデータは雑誌発売時のものであり、現在では異なる場合があります。