在りし日の瀬戸の透明な記憶をガラスに閉じ込める。佐々木類《忘れじのあわい》2025

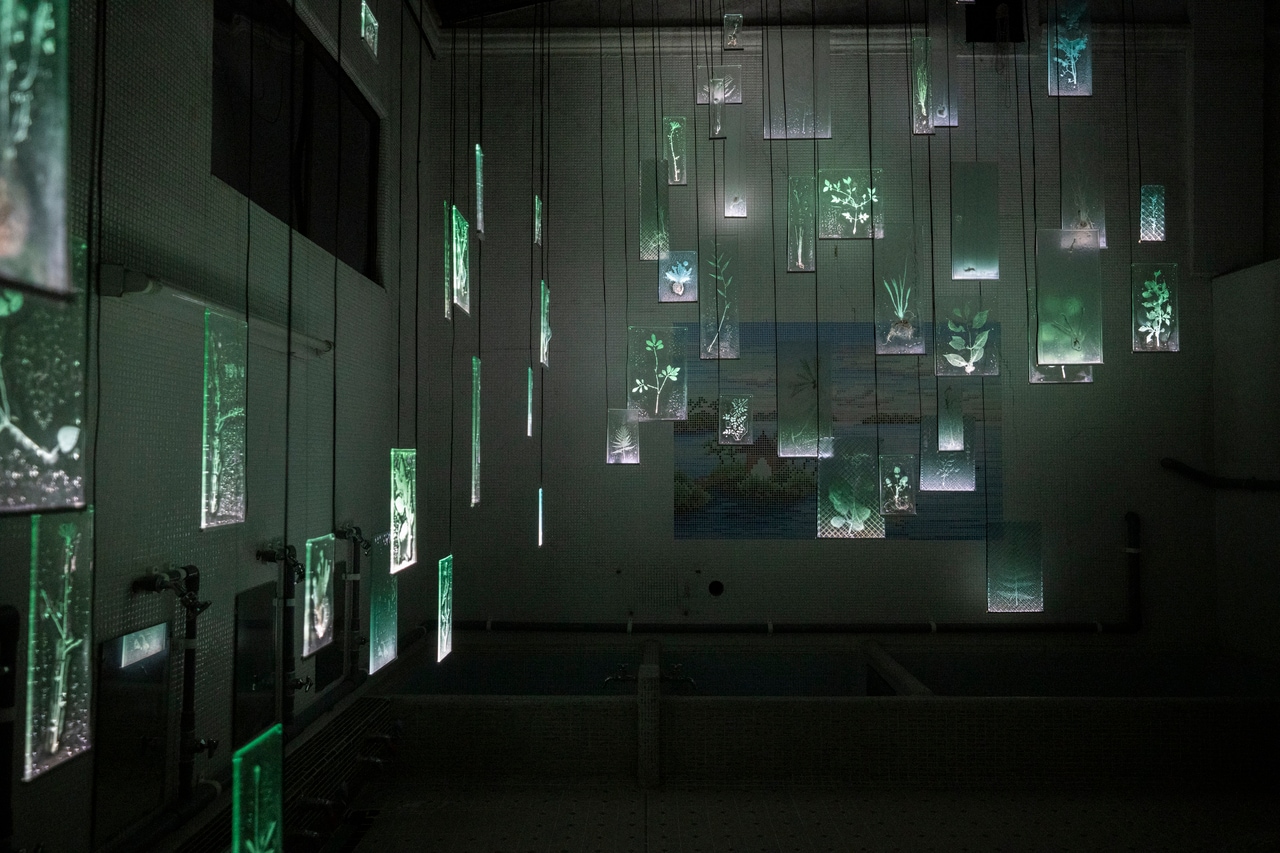

多くの瀬戸市民に愛されてきた銭湯「旧日本鉱泉」。惜しまれつつも閉業した銭湯ののれんをくぐると、そこには幻想的な空間が広がっている。ガラス作家・佐々木類が作成した《忘れじのあわい》の展示空間だ。

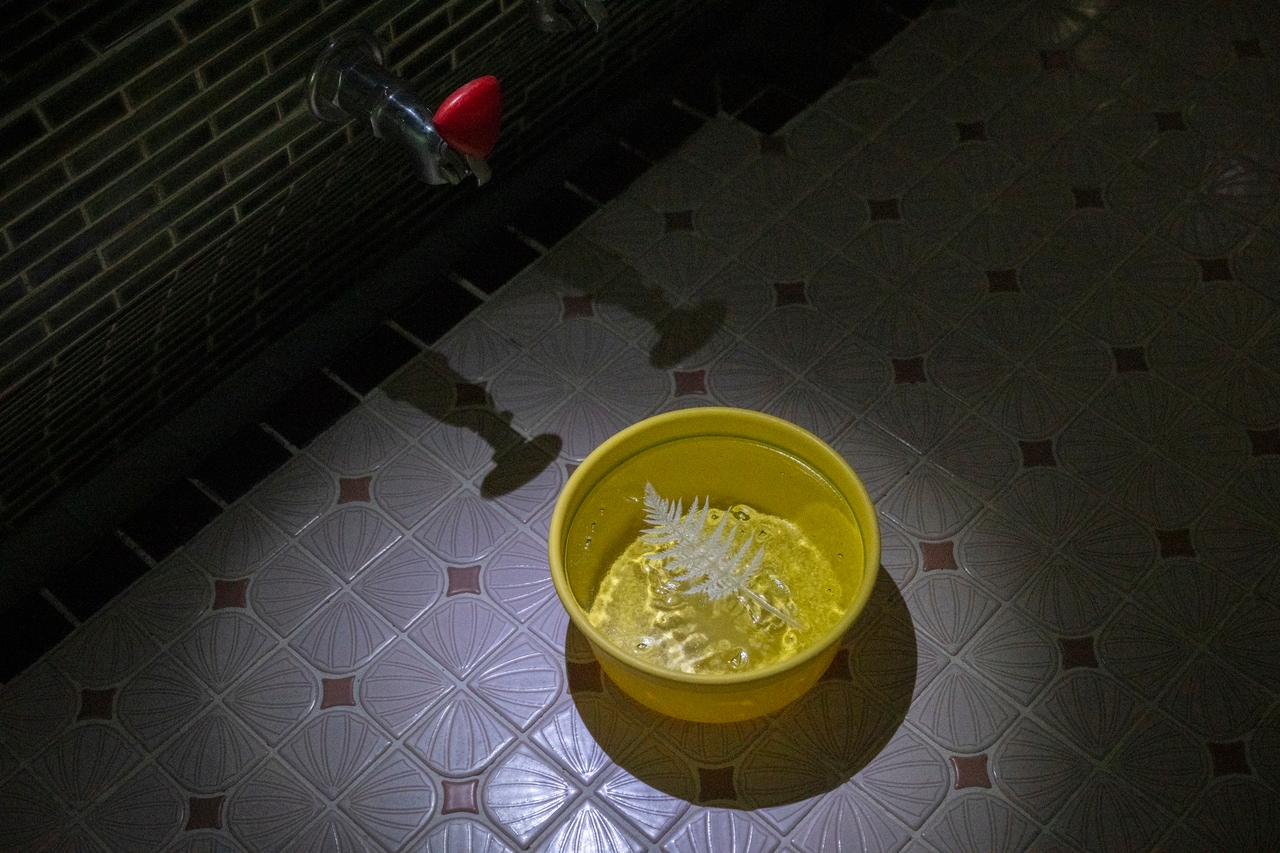

ガラスという透明感ある素材に植物や日常の風景を封入し、記憶の可視化を追求する佐々木が今回の展示作品に封入したものは瀬戸市の植物や在りし日の瀬戸の写真だ。

銭湯ののれんをくぐり中に入るとそこは真暗闇。これも佐々木の狙いのひとつだ。

「暗くすることで五感のひとつである視界が遮断されます。そうすると他の感覚が研ぎ澄まされいろいろなことに気づきやすくなります。瀬戸の太陽の陽射しとか、普段見ている風景とかを気持ち新たに感じてほしい。また、徐々に目が慣れるにつれて見える世界が変わっていく。それも楽しみ方のひとつです」(佐々木さん)

暗闇の中で淡い光に照らされる植物たちは儚げでありながら力強さも感じる。

「私は記憶って“透明なもの”というイメージがあって。この世にあるのかないのかわかないゴースト的なもの、そんな認識なんです。この植物たちはレントゲンのようになっていて、ライトを消すと見えなくなってしまう。植物そのものも灰になってしまっているので、ガラスが割れたら消えてなくなってしまう。この世に存在できる最後の状態なんです」(佐々木さん)

国際芸術祭「あいち2025」の中でもまち全体を展示の舞台にした、みどころが満載の「瀬戸市のまちなか」。瀬戸市を訪れた時には、まずはこの場所を訪れ、瀬戸市の記憶を身体全体で感じてみてほしい。まちの見え方がきっと変わってくるはずだ。

佐々木類

1984年高知県生まれ。石川県拠点。身近にある自然や生活環境にインスピレーションを得ながら、主に保存や記録が可能な素材であるガラスを用い、自分が存在する場所で知覚した「微かな懐かしさ」の有り様を探求している。北欧やアメリカを中心に滞在制作に招聘され、国内外の美術館で展示活動を行う。主な賞歴は、第33回Rakow Commission 2018(2019年、コーニングガラス美術館、米国)、富山ガラス大賞展2021大賞(富山市ガラス美術館)。ラトビア国立美術館、金沢21世紀美術館(石川)など作品収蔵多数。ニューヨークタイムズ紙などで作家特集掲載。

【旅を楽しむためのワンポイント】

旅先では灯台と郵便局に行くようにしています。灯台は海沿い限定になってしまいますが、どちらもその土地ならではの空気がわかる場所、土地の人と触れる機会をつくるようにしています。瀬戸だと「すえひろ商店街」を訪れてみてほしいですね。昔の看板やお店が残っていながら、若い人たちの新しいお店ができたりしていて、タイムレスな不思議な空間になっている。おススメです。

国際芸術祭「あいち 2025」

升味加耀(ますみ・かよ)

1994年9月30日、東京都出身。2013年から作家・演出家として活動。15年、演劇学を学ぶためベルリン自由大学に留学。16年にベルリンにて主宰ユニット「果てとチーク」を旗揚げする。24年、『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』が第68回岸田國士戯曲賞最終候補作品に選ばれる。12月11日(木)~14日(日)STスポット(横浜)、26年1月15日(木)~18日(日)シアター711(東京)にて新作『だくだくと、』を上演予定。

- date

- writer

- staff

- 文=CREA編集部

写真=榎本麻美 - INTERVIEWEE

-

升味加耀

升味加耀