交換留学生として沖縄にやってきた楊洋(ヤンヤン)は、日本で日々暮らしていく中で自らのナショナル・アイデンティティを再発見していく──。『隙間』では、社会的なことだけでなくひとりの女性のごく普通の青春を描きたいと語る高妍(ガオ イェン)さんに、本作で描きたかったこと、そして本人がこれまでに触れてきたカルチャーとの接点を聞いた。

» 前篇から読む

ごく平凡な人が見ている社会を描きたい

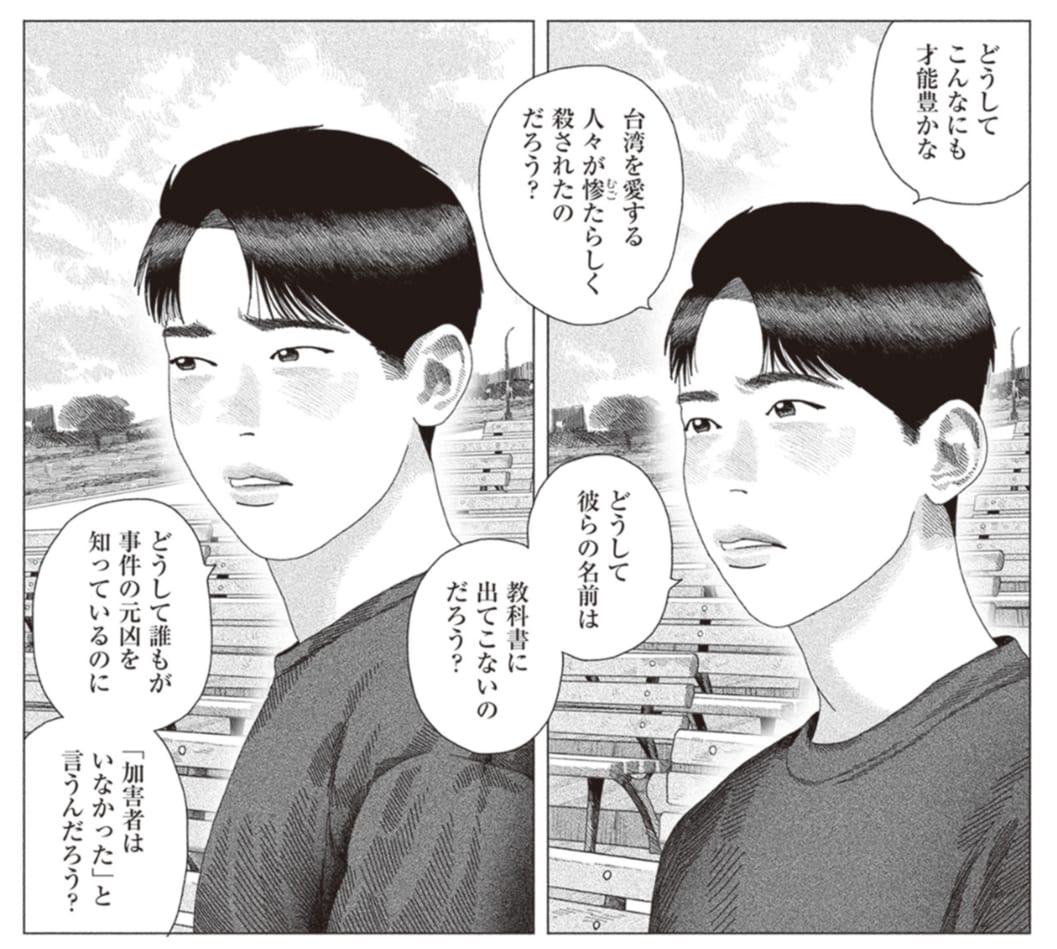

──『隙間』は政治を取り上げた漫画というだけでなく、留学生の青春ものとしても読める豊かな作品ですね。20代前半特有の「ままならなさ」を表現するのに、主人公・楊洋が片思いをしている相手である青年「J」が大きな役割を担っているように感じます。

そうですね。私が描きたいのは、歴史や政治の教科書ではなく、普通の女の子の青春の話です。主人公は、政治問題だけでなく、ごく普通の子と同じように恋愛、交友関係などにも悩んでいることを描きたいんです。「J」の煮え切らない態度に、担当編集さんは毎回むかついているようですが(笑)。

──確かに「J」は、主人公の気持ちをのらりくらりとかわしているようにも読めます。「J」は主人公にとってどんな存在なのでしょうか?

学生時代に、台北二二八紀念館(二二八事件50周年を機に設立された施設)に行くと、詳しいことを何も知らない私たちに、様々なことを教えてくれるお姉さんやお兄さんが必ずいました。若い頃って、少し年上で物知りのお姉さんやお兄さんがキラキラして見えるじゃないですか。「私もこんな風になりたい」って思わせてくれるような。主人公にとって「J」は、そういう存在。主人公が歩むべき道を照らしてくれるような人物です。

──恋の相手というだけではないんですね。

はい。主人公が台湾だけでなく、沖縄などの歴史的背景にも興味を持つきっかけとなり、「もっと勉強したい」と思わせてくれる心の支えにもなっています。悩み、苦しんでいる状態のときに、物知りでリーダー的な「J」と出会ったら、誰でも好きになってしまうかもしれません。

文=高田真莉絵 写真=平松市聖