春と秋に行われるくろ酢の仕込みを見学

家伝書によると、くろ酢の仕込みは、春と秋のお彼岸前後の年2回が基本。取材をした9月下旬のこの日も仕込み日で、玄米を蒸し上げ、甕に仕込んでいく作業が行われていました。

くろ酢の原料は、玄米・水・麹のみという非常にシンプルなもの。だからこそ、原料の良し悪しがそのまま酢の味に反映されるため、庄分酢では食べてもおいしい熊本県産コシヒカリの有機玄米を100%使用しています(蒸した玄米を味見したら納得のおいしさ!)。

ここからがハイライトで、蒸した玄米を大甕に投入します。地中に半分埋まっているのは「肥前の大甕」と呼ばれる陶器甕で、くろ酢のレシピはこの甕に合わせて作成されたという、庄分酢の命のような存在です。

あらかじめ水と米麹を入れた甕に蒸した玄米を投入し、さらに米麹を振り入れ、酒造りと酢造りをひとつの甕で行います。

「酒造りと酢造りはそれぞれ適切な発酵温度帯が異なります。この地中に埋めた甕では、酒造りに欠かせない麹菌と酵母菌の発酵はひんやりとした地中で、酢を造る酢酸菌の発酵は暖かい地上で進めることができるんです」と話すのは、15代目の高橋清太朗さん。

さらに、甕内の温度差で生まれる自然な対流と菌の力を利用して、3カ月間かけて発酵させていくのだそう。

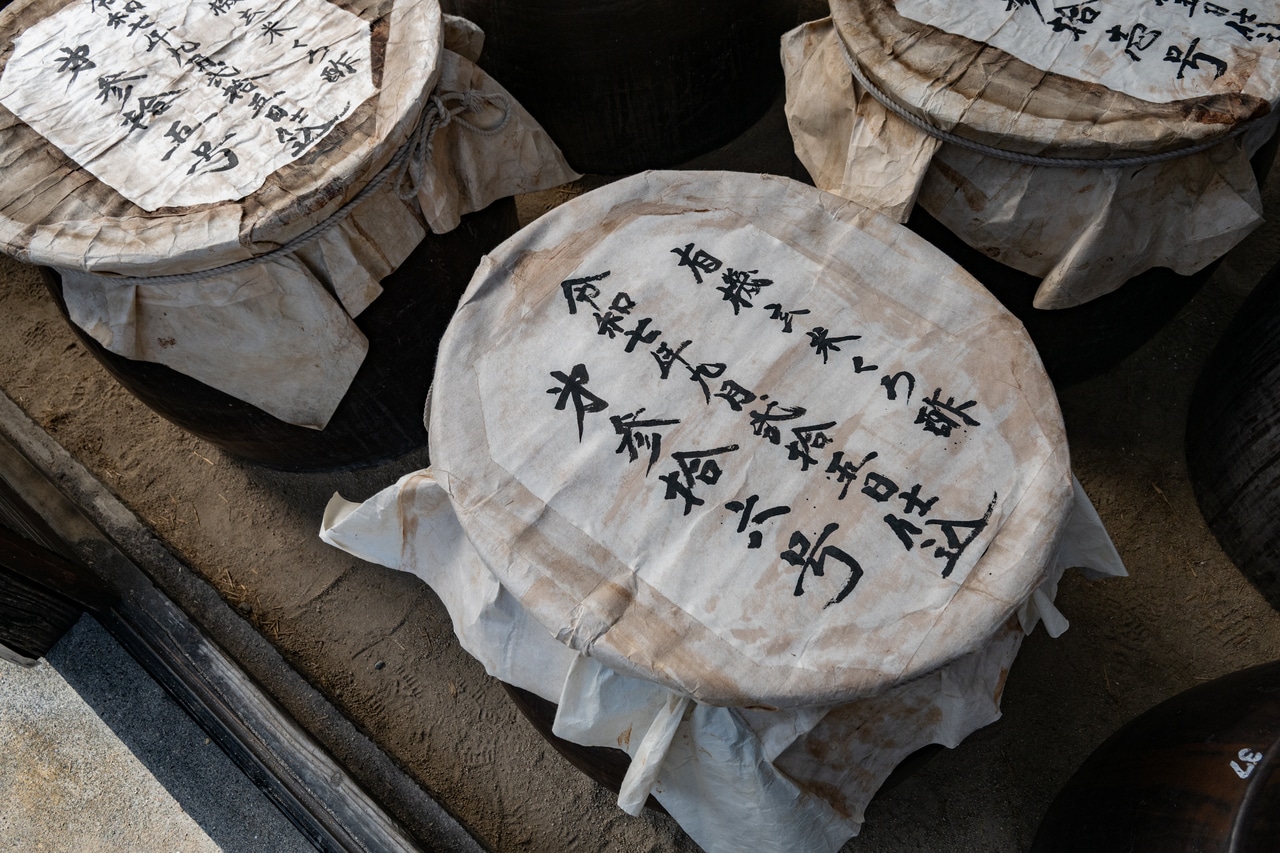

抗菌性のある柿渋を塗った和紙で蓋をし、仕込んだ日を筆入れするのも昔からのスタイル。最初は蝶々結びで縛り、蓋を開けて手入れを行う際には結び方を変えることで、甕がどの工程にあるのかを一目で把握できるようにしています。

こうして造られるのが甕仕込みのくろ酢で、酢酸菌を残したにごり酢を「かすみくろ酢」と呼んでいます。

CREA 2026年冬号

※この記事のデータは雑誌発売時のものであり、現在では異なる場合があります。