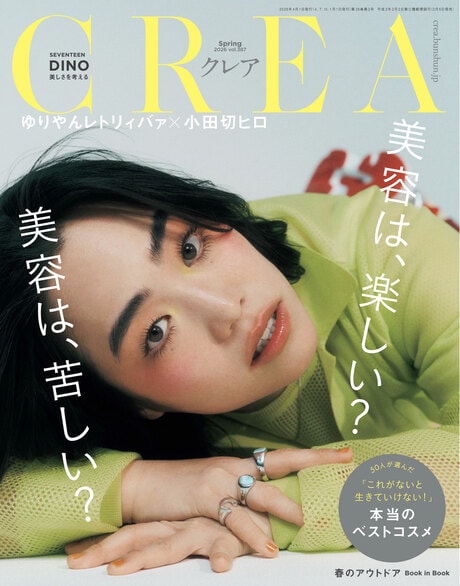

ピン芸人としてお笑いの世界で活動しながら、短歌の世界でもさまざまな賞を受賞するなど注目を集めている鈴木ジェロニモさん。彼が昨年上梓した『水道水の味を説明する』(ナナロク社)は、表題にあるように「水道水」や「1円玉」など、無機的と思えるものを独自の視点で「説明」する、新感覚の言葉の表現です。

いったい「説明」とはなんなのか、短歌との共通点や、詩との違いなどを聞きました。

» 鈴木ジェロニモがこたけ正義感と交わした「ピン芸人の笑いとは何か?」論

「水道水」というものを「評して」みたら

──書籍『水道水の味を説明する』の、「説明」という行為の成り立ちから教えてください。

ジェロニモ 最初はボイスパーカッションを使った空耳ネタをやっていたら、いろんな芸人さんから「YouTube映えしそうなネタだね」と言われたことがきっかけでYouTubeチャンネルを立ち上げたんです。しかし、さほど芳しい反応はなく……。じゃあ他にこのチャンネルでできることはないだろうかと考えて、ためしに「水道水の味を説明する」という動画を出してみたら、それがいろんな方に観てもらえて。

──なぜ「説明」という行為? 活動? を思いついたのでしょう?

ジェロニモ 元々短歌が好きで、歌集を読んだり自分で作ったりしているなかで、「評」というものに出会ったんですね。みんなで短歌を持ち寄って「あなたのここがいいですよね」とお互いで言い合う「歌会」の中で、相手の短歌に対してコメントすることを「評する」というんです。それが僕は好きだな、面白いなと思って。たった三十一文字に対して「観たことない接続詞の繋がり方だね」とか「初めて見る単語の組み合わせですね」とか。

さらに評ではイメージを膨らませて「人生で経験したわけじゃないけどこういうシーンが浮かびました」「夕方の風景が思い浮かんで素敵だと思いました」とか、歌の中に「夕方」と入っていなくても言ったりする。その、自分の中で明確に言葉にできていないものをなんとか言葉に置き換えて伝えるという行為が面白いなと。その評というものを短歌以外に対して行ったらどうなるんだろうと思ったんです。

──なぜ水道水だったんですか?

ジェロニモ 水道水は、味がないと言われているけど本当に味がないのかな、という疑問があったんですよ。

──短歌だと作者が込めた思いがあると思いますが、水道水にはない。その「意図のなさ」も重要だったんでしょうか。

ジェロニモ 短歌に対する評は、その場に作者がいる状況だと会話、つまりコミュニケーションになる。その反応があるからいいコメントになり得てしまったり、元の短歌の素敵さによって自分の評の言葉も素敵コーティングがされてしまう可能性があるんです。一方で「説明」の対象は意味がないものだから、そのコメントの良し悪しは100%自分の責任。他者に体重を預けなくて済む心地良さがあるな、とは思っていました。

文=釣木文恵 撮影=今井知佑