オランダ出身のゴッホは、パリで印象派に出会って画風をガラリと変えます。それまで暗く重い色調を用いていましたが、あざやかな色の取り合わせで画面を満たすようになったのでした。しかし、パリという都会の喧騒に疲れてしまったゴッホは、フランスの地方都市アルルに移住することに。ゴッホの有名な作品群が制作されたのは、主にこの南仏の街の明るい光の中においてでした。

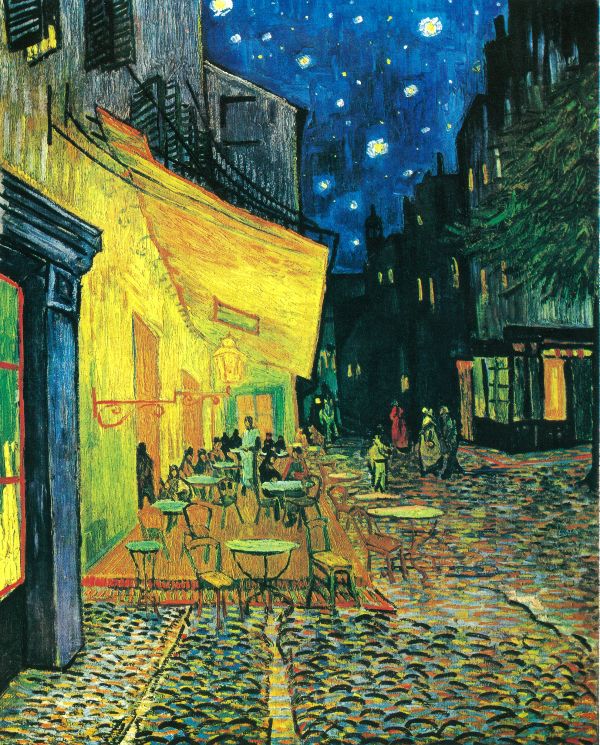

本作に描かれているカフェはアルルの中心部にあり、ゴッホはカフェの前の広場で、夜に実景を見ながら描いたことが分かっています。所蔵美術館によると、1888年9月16日か17日の星空をかなり正確に描いているそうで、ゴッホの観察眼の正確さも出ています。

この絵には強く人を惹きつける魅力がありますが、その理由は大きく分けて2つ。1つは青い夜空と鮮やかな黄色い明かりの強い対比です。伝統的な西洋絵画は夜空を黒っぽい色で表してきましたが、ゴッホは鮮やかな青で描きました。ゴッホが浮世絵の大ファンであり、浮世絵が月夜を青で表現したことの影響だと考えられています。

青と黄色は非常に対照的なので、互いの色を強め合う効果があります。濃い青は色の中でも特に明度が低く、明度が高い黄色を隣接させることで、相対的に暗い空に見せることができます。反対に、黄色は青との対比で光り輝くように見えるのです。さらに、石畳をさまざまな色調の青と黄色の丸みを帯びた筆致で埋め、左側の建物の輪郭も黄色い縦筋が入っていることで、反射による光のきらめきを見事に再現しています。

現在、本作が展示されている会場ではこの絵の背景の壁がモーヴ色(くすんだ紫)になっており、展示空間に夜の雰囲気をもたらし、作品の青と黄色を引き立たせています。

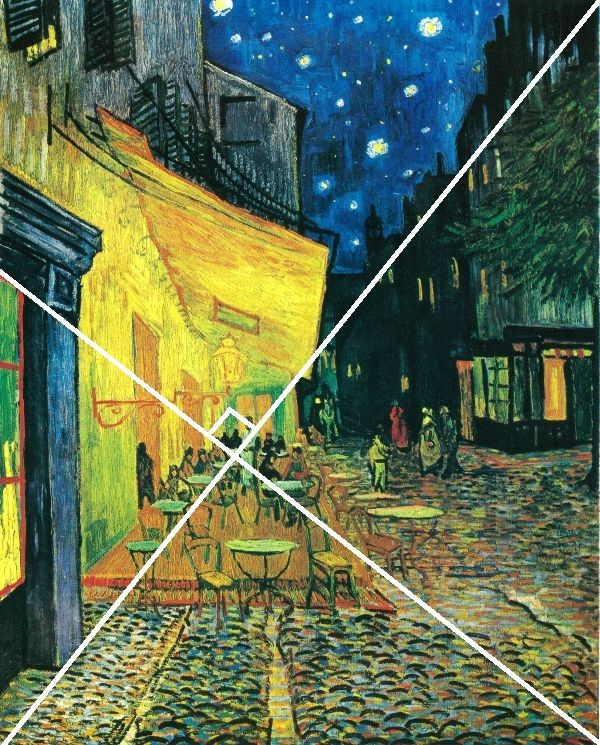

目を奪うもう1つの理由は、求心性の強い構図にあります。この絵の中にある、直線的な要素を追ってみてください。星、テーブル、敷石が作り出す破線状の線も含めて、ほとんどがカフェの奥へと向かっていることが分かります。目は線を追う性質があり、この絵を見る人が自然に中央へと引き込まれる仕組みになっているのです。

さらに、右上から左下にかけての対角線を意識した配置になっていて、その対角線と直交するラインを引くと、ちょうど交差する位置にカフェの奥まった部分が来るようになっています。四角い画面の幾何学的な特性を生かした構図にも、目を奪う仕掛けがあったのでした。

INFORMATIONアイコン

「阪神・淡路大震災30年 大ゴッホ展 夜のカフェテラス」

神戸市立博物館にて2026年2月1日まで

https://grand-van-gogh.com/