――ちなみに、あくまで抵抗して、「旅へ行かない」という選択肢はなかったのですか?

古舘 やっぱり僕も自分に嫌気がさしてもいたし、捨て身の開き直りもあったのかもしれない。全く楽しみじゃないけど、ここまで退路を断たれたら行ってみるか、みたいな。「失うもの、何があんねん?」という感じでしたし、最後はやけくそでしたね。

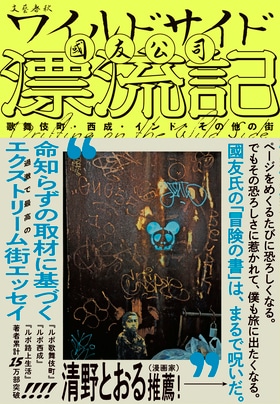

人を見ること、世界を見ること、自分の殻の外を見ることで自分を知った

――で、本当に旅に出るところから本書ははじまるわけですが、その草稿となったのは、ご自身が旅の途中に書かれていた日記と、それをもとにご自身のInstagramにアップされていたテキストでした。

古舘 最初は、本はおろか、日記も書くつもりなんてなかったんです。一郎さんからも、それは特に言われていなかったし、一郎さんもまさか本になるとは最初は想像もしていなかったはずです。ただ、もう日記を書くぐらいしないと辛すぎて。しかも一郎さん、「俺のお金とか旅に出たとか誰にも言わなくてもいいから」と言っていたのに、僕がバンコクに着いた頃、4000人もの人が視聴しているSNSの生配信で、「古舘、旅に出てます。お金は僕が出してます」とバラしちゃって。

――あはははは。

古舘 最悪の場合、1週間で帰ろうと思っていたのに、退路を絶たれたわけですから、「もう何してくれてんだよ!?」って。一郎さんへの恨みと毎日の辛さというマイナスな感情しか巡ってこなかったし、「帰れないから旅を続けるしかない」という感情でしかなかったし。この旅で自分が変わるんだ、といった思いも一切なくて、せめていろんなマイナスをゼロまで持っていけたら、ぐらいの気持ちでしたね。

――そんな道中、ある意味、テーマソング的な役割を担って度々引用された曲が、アメリカのR&Bの大家であるカーティス・メイフィールドの名曲「ピープル・ゲット・レディ」でした。

古舘 映画で言うと劇伴みたいな役割でした。不思議なことに、これまで自分が書いた曲は全く頭の中で鳴らなかった。あの曲と日記だけが、自分を構築してくれる要素でしたね。犬に追いかけられても、ぼったくりにあっても、体調を崩しても、これはあくまでも俺じゃない。この旅を続けている主人公がただ苦しい思いをしているだけで、自分はそれを記録している側なんだ、と、強引に自分を落とし込んで。

――そうすることで、表現者としてのプライドというか手綱を、わずかでも握っていたかったのかもしれない。

古舘 そうかもしれませんね。そうしていると、一郎さんが僕によく、「お前は自分のことが本当に分かってない」と言っていたのは、「こういうことだったのかな?」とも感じられました。人を見ること、世界を見ること、自分の殻の外を見ることで自分を知るというか。僕は基本的にビビりでせっかちな人間なので、これまで「今、この瞬間を味わう」という感覚がなかったから。それが、何もしないでただぼーっと夕日を見るとか、ガンジス川に浸かって大袈裟に酔いしれるとか、そういう時間は新鮮でしたね。

2025.04.25(金)

文=内田正樹