伝承と歴史が彩る岬

神威岬には、ひとつの伝承がある。

昔むかし、奥州にいた源義経は蝦夷地へ逃れ、神威岬から大陸へ渡った。義経を慕っていたアイヌの女性チャレンカは後を追うが、一行はもう出発していた。チャレンカは悲嘆に暮れ、「婦女を乗せてこの岬を過ぎる船はみな沈む」と言い残して岬から身を投げた。

時は下って江戸時代。蝦夷地を任されていた松前藩は、神威岬から東への女性の通行を禁じた。理由は不明だが、チャレンカの伝承を利用して統治しにくい遠隔地への和人の定住を防いだのでは、という推測もある。岬そのものも神罰を恐れて女人禁制の地となっていた。

そして幕末、ペリー提督の来航を受けた江戸幕府は国防のため蝦夷地を直轄化し、また神威岬以遠の女性渡航を解禁した。妻を連れて赴任する幕府の役人は、船上から「主君の命で通るのに、どうして神罰を受けねばならないか」という言葉と一発の銃弾を放って、岬の沖を通過したという。

近代という時代は、それ以前の感覚を「迷信」と呼んで切り捨ててゆく過程でもあった。近代とて優生思想や人種主義などの新たな迷信を生んだが、それはさておく。伝承が生まれ、その伝承が統治に利用され、のちに打ち砕かれ、やがて近代的な灯台が建てられたという神威岬の経緯には、人類史の要点が詰め込まれているような気がした。

さて、現在の神威岬は、灯台へ続く遊歩道「チャレンカの小道」が整備されている。その入り口には「女人禁制の地」と書かれた鳥居型の門がある。

門の手前、遊歩道を見渡せる場所で、ぼくはつい立ちすくんでしまった。

空も海も、澄んで青い。岬は海からこんもり盛りあがり、夏草と小さな花に覆われながら長く伸び、ところどころで削り取ったように岩肌を剥きだしにしている。眺めるだけなら、手を叩いて称賛したくなるほど良い景色である。

ただし、行くとなると話が変わる。遊歩道は岬の尾根を通っていて、けっこう起伏が大きい。左右は急斜面か崖で、大小の岩がごろごろ転がる海岸まで急な角度で落ち込んでいる。怖い、怖くないの二つに世界を分ければ、これからの道は確実に「怖い」に入る。

案内してくれる海上保安庁の柴山さんと並んで、こわごわ遊歩道に足を踏み入れる。強い風に揺さぶられ、足元がおぼつかない。

「神威岬も含めて、いまの灯台はほとんど無人です」

柴山さんがにこやかに説明してくれる。

「ときおり点検で人をやるくらいですが、だいたいの灯台は道が険しいか船で行くような場所にありますから、天候が荒れたときは点検を延期します」

「きょうもけっこう風が強いですよね」

ぼくはつい抗議めいた口調になってしまった。歩きにくい道で必死になっているぼくをからかうように、その日の風はぼくの身体を揺さぶっていた。

「これくらいの風で休んでたら、商売になりません」

柴山さんの笑い皺には、長かったという船上勤務で鍛えられた迫力のようなものがあった。ただ、ほんとうに危険なほどの強風であれば遊歩道が閉鎖されるから、たんにぼくが関西弁でいうヘタレだっただけであろう。じっさい、前後では観光のかたがたが悠々と歩いていた。

やっとたどり着いた神威岬灯台は、白く高い塔というイメージとは違う三階建てくらいの小振りな建物だった。一階は設備類があり、首のような短い灯塔があり、ガラス張りの灯室が載っかっている。いただいたメモによると、地面から灯台のてっぺんまでは12メートルに過ぎない。

「では、どうぞ」

柴山さんはこともなげに一階の扉を開ける。ふつうなら入れない場所に入れるということだ。ぼくはふだん「自分が書いているものが小説かどうか、よくわかっていません」などとコマシャクレたことを言っているのだが、このときばかりは「小説家になってよかった」と図々しい感慨を覚えた。

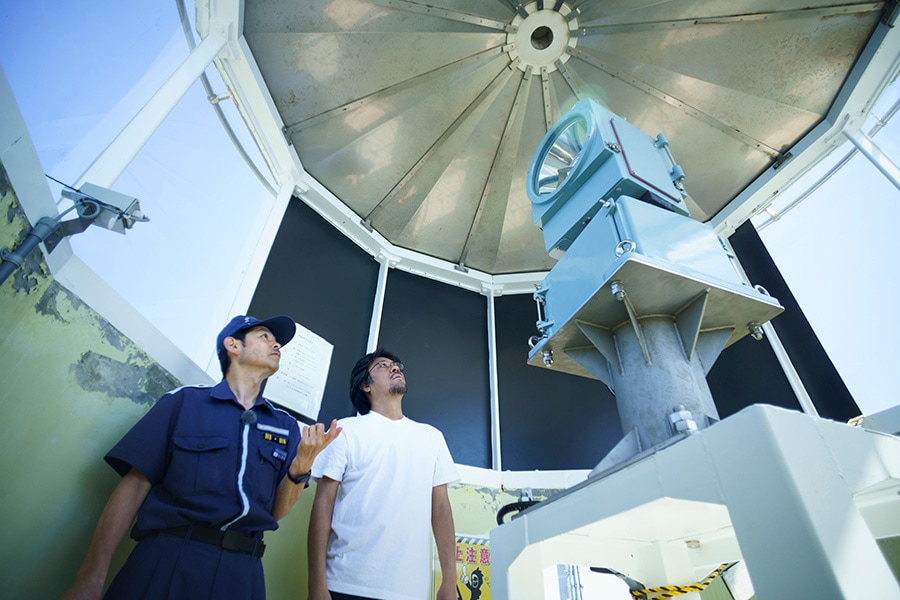

短い階段を使い、灯室に出る。金属製の土台があり、見上げるくらいの高さに灯器が載っかっている。

灯器は、丸窓がついただけの簡素な四角い箱だった。大人なら両腕で抱き込める程度の大きさだ。事前に巨大な第一等不動レンズを見ていたので、つい拍子抜けしてしまった。

だが、この素っ気ない金属の箱は17万カンデラの光を放つ。ろうそく1本のあかりがだいたい1カンデラらしいから、すさまじい。前述したとおり灯台そのものも小振りなのだが、小高い岬の上にあるから平均水面からは82メートルの高さがある。光が届く距離は21海里、約39キロメートル。もし皇居の大手門に同じ高さと光度の灯台があれば、その光は横浜、千葉、川越あたりまでカバーする。

柴山さんの説明を聞きながらふと目を落とすと、台の陰にガラスクルーの缶が2本あった。ホームセンターなどでよく見るガラス磨き洗剤だ。灯台の能力に圧倒されていたぼくは、異国で旧友に会ったような親近感を覚えた。

灯室の隅にある小さな扉から、這うように外に出た。風と陽光に一瞬ひるみ、こわごわ背を伸ばして手摺に手をかける。その美しさから「積丹ブルー」と呼ばれる紺碧の海が一望できた。ため息が出るほどの絶景だった。