2024年には「いいにごり酢の日」(11月25日)が制定され、にわかに注目が高まる“にごり酢”。にごり酢とは、昔ながらの製法で酢酸菌(さくさんきん)をあえて残したお酢のことで、近年、全国の蔵元の間で復刻する動きが広がっています。

今回は福岡県の老舗「庄分酢(しょうぶんす)」を訪ね、にごり酢造りの現場を見学してきました。

» 後篇はこちら

江戸時代の製法で造る酢酸菌入りのにごり酢とは

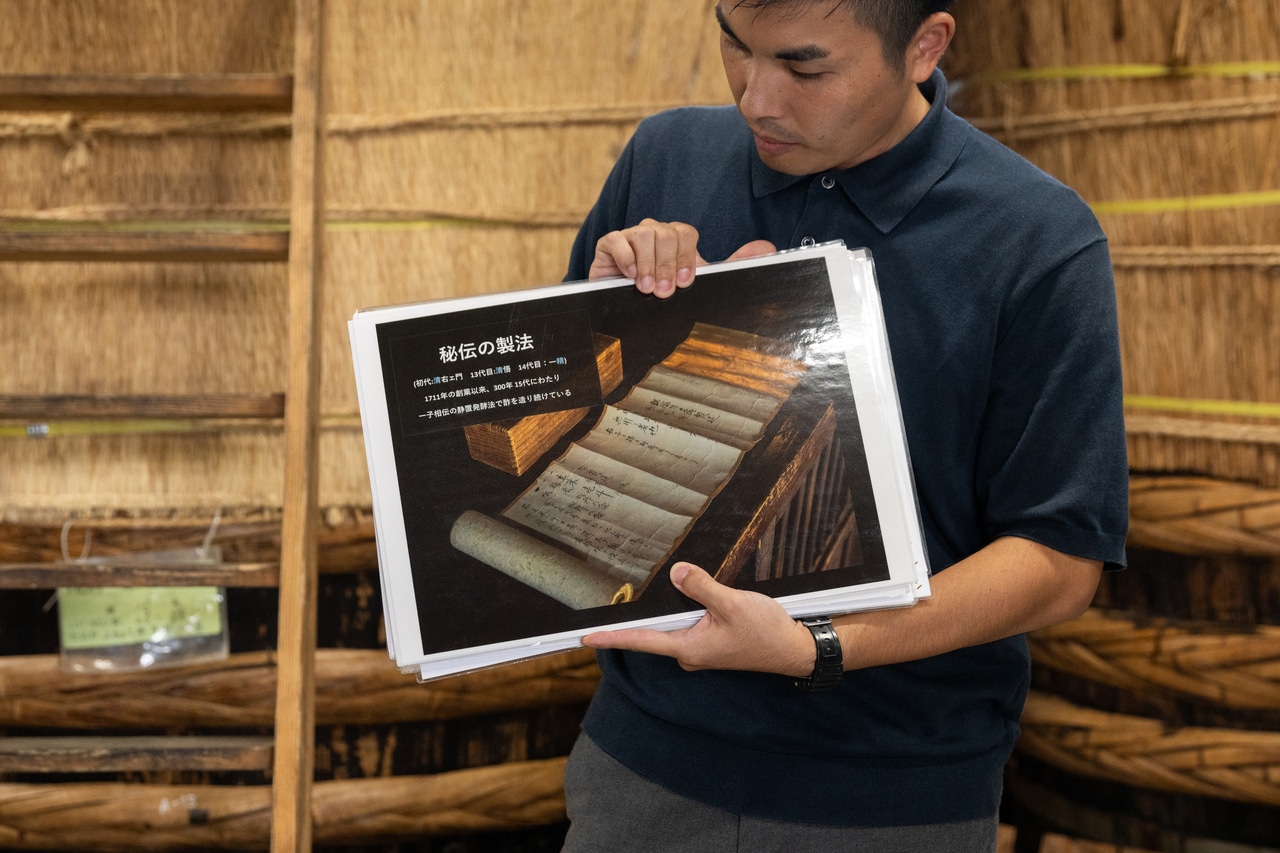

江戸時代初期に造り酒屋として創業し、1711(正徳元)年に4代目が酢造りを始めた「庄分酢」。現在は15代目の高橋清太朗(せいたろう)さんが、父で14代目の一精(かずきよ)さんと酢屋を営み、300年にわたり受け継がれてきた一子相伝の製法による酢造りを行っています。

庄分酢の後継者のみが手にすることを許される家伝書には、米や水の分量から、季節ごとの仕込み方や手入れのタイミングまで製法のすべてが細やかに記され、まさに“門外不出の書”と呼ぶにふさわしい存在です。そんな秘伝の製法を今に受け継ぐ酢蔵では、事前予約制で蔵見学(1人1,000円)も可能。

今回は貴重なくろ酢の仕込みの現場を見学してきました。

CREA 2026年冬号

※この記事のデータは雑誌発売時のものであり、現在では異なる場合があります。