本書で詳述するように、『実利論』で説かれる「マンダラ的世界観」は王(自国)を中心に置き、周辺諸国にどう接し、支配下に収めていくかを論じており、勢力均衡の信奉者として知られるキッシンジャーの考えとは必ずしも一致するものではない。その彼が多くの紙幅を割いて──上記引用も含め約六ページにわたる──論じているのは、『実利論』に否が応でも注目したくなる魅力があることの証左だと言える。

ウェーバーを唸らせ、キッシンジャーの興味をこれでもかと引きつけた『実利論』。この書は原題を『アルタシャーストラ(Arthashastra)』という。「アルタ(artha)」はサンスクリット語で「実利」を意味する。古代インドでは、「法、理想」を意味する「ダルマ(dharma)」、「享楽」を意味する「カーマ(kama)」、そして「アルタ」が人生の三大目的とされてきた。これを「トリヴァルガ(trivarga)」と言う。その中でもっとも重要なのが「アルタ」とされる。「シャーストラ(shastra)」は「論」の意味なので、『実利論』というタイトルは「アルタシャーストラ」をそのまま訳したものになる。

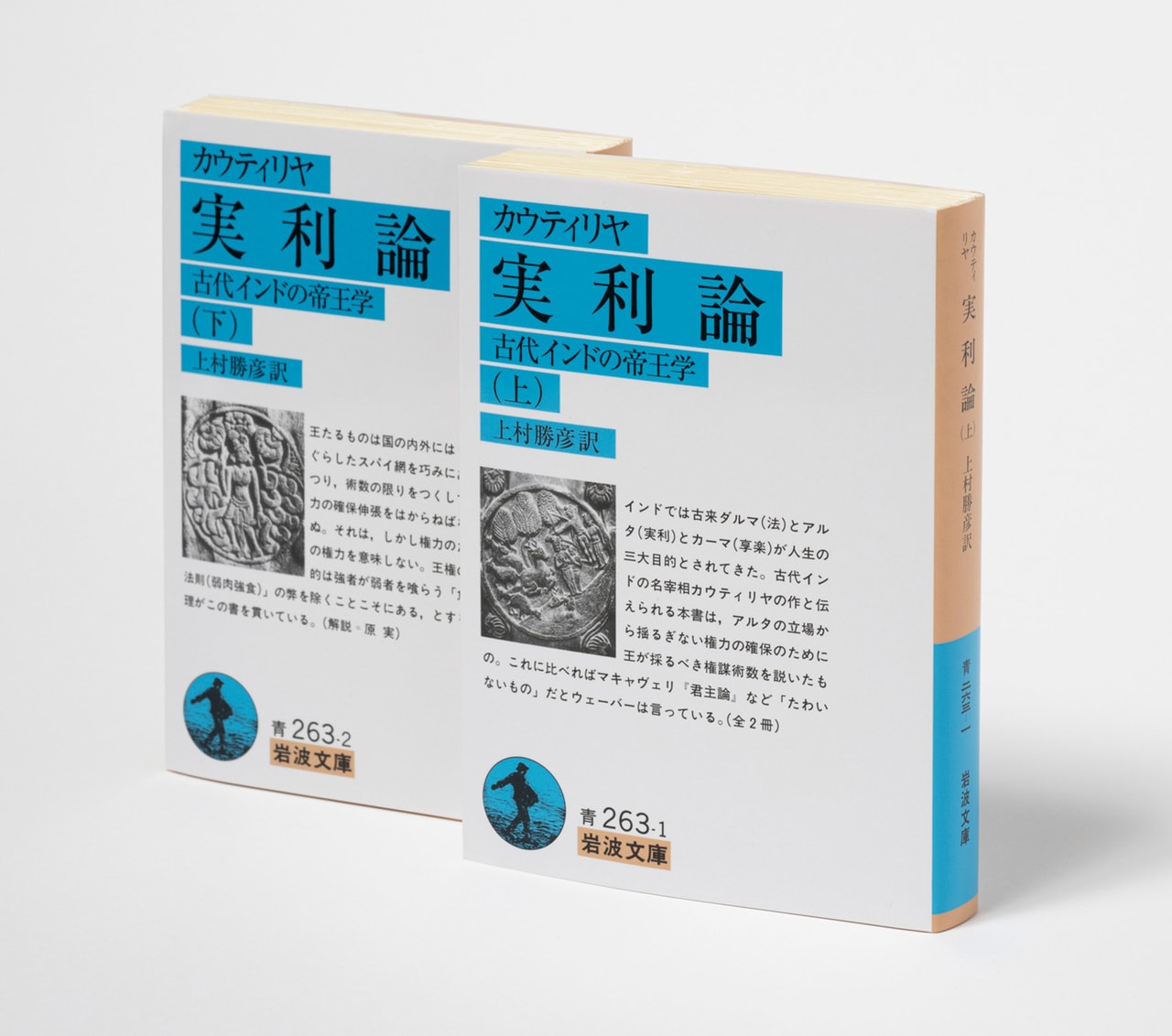

ありがたいことに、この書物は日本語で読むことができる。『実利論 古代インドの帝王学(上下)』として、一九八四年に岩波文庫から初版が刊行された(後述するが、戦時中の一九四四年にも別の邦訳が刊行されている)。訳者はインド哲学やサンスクリット文学が専門で東京大学教授を務めた上村勝彦氏である(二〇〇三年没)。わたしがはじめて『実利論』の内容に触れたのも、この上村訳である。なお、本書で『実利論』の本文を引用する場合は、基本的に同書にもとづく。

上巻四六一ページ、下巻四四八ページ、合計すると九〇〇ページ超というボリュームだけに、さすがに気軽に読めるものではない。しかし、いざ読み始めると、その豊穣な中身と、全編を貫く徹底したリアリズムにわたしは衝撃を受けた。統治者の視点から、いかに臣下をコントロールするか、腐敗を防止するか、罪を犯した者をいかに罰するかといった施政のあり方から、詳細な行政の機関、外交戦略と戦争、さらにはスパイの活用にまで言及している。さながら、あらゆる分野を網羅した古代インドの統治マニュアルのようだ。いまから二〇〇〇年以上前、紀元前のインドという広大な領域を支配した統一国家樹立のノウハウの数々に、わたしは驚かずにはいられなかった。個別に聞き慣れない用語や背景が登場するものの、上村氏の卓越した翻訳もあって、個々の文章もけっして読みにくくはない。

- date

- writer

- category