出雲大社の西で

出雲日御碕灯台は、その名のとおり島根県にある。

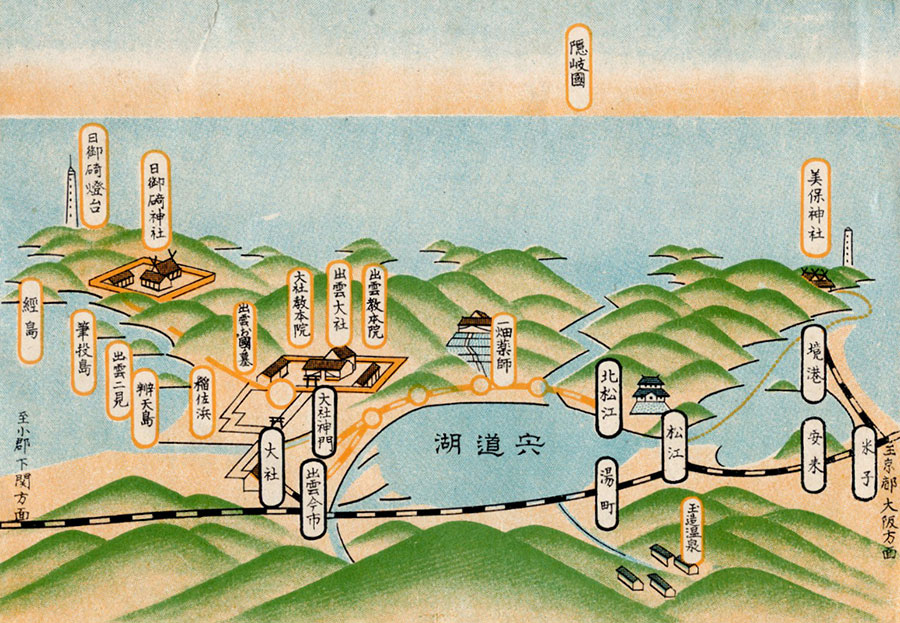

島根半島の西のはしだから、前回紹介した、同半島の東端にある美保関灯台(島根県)とは掛軸でいえば対幅のような関係をなしている。

これは意味のあることだった。夜間に海上を航行する船からすれば、両方の光を見ることで半島そのものの長さがわかり、自船の位置がはっきりする。逆にいえば一灯だけでは効果は薄いので、灯台というのは決して孤独な職人ではなく、むしろ近くの仲間と協力して仕事をこなしている、いわば組織の一員なのである。

実際、完成年も大差がなく、こちらは美保関灯台の五年後、明治三十六年(一九〇三)である。完成時にはよほど地元が湧いたであろうことも共通しているが、しかしながら大きくちがうのは、こちらには背後に日本有数の神社がひかえていることだった。

出雲大社である。このため出雲日御碕灯台は、戦前から人気の観光スポットだった。

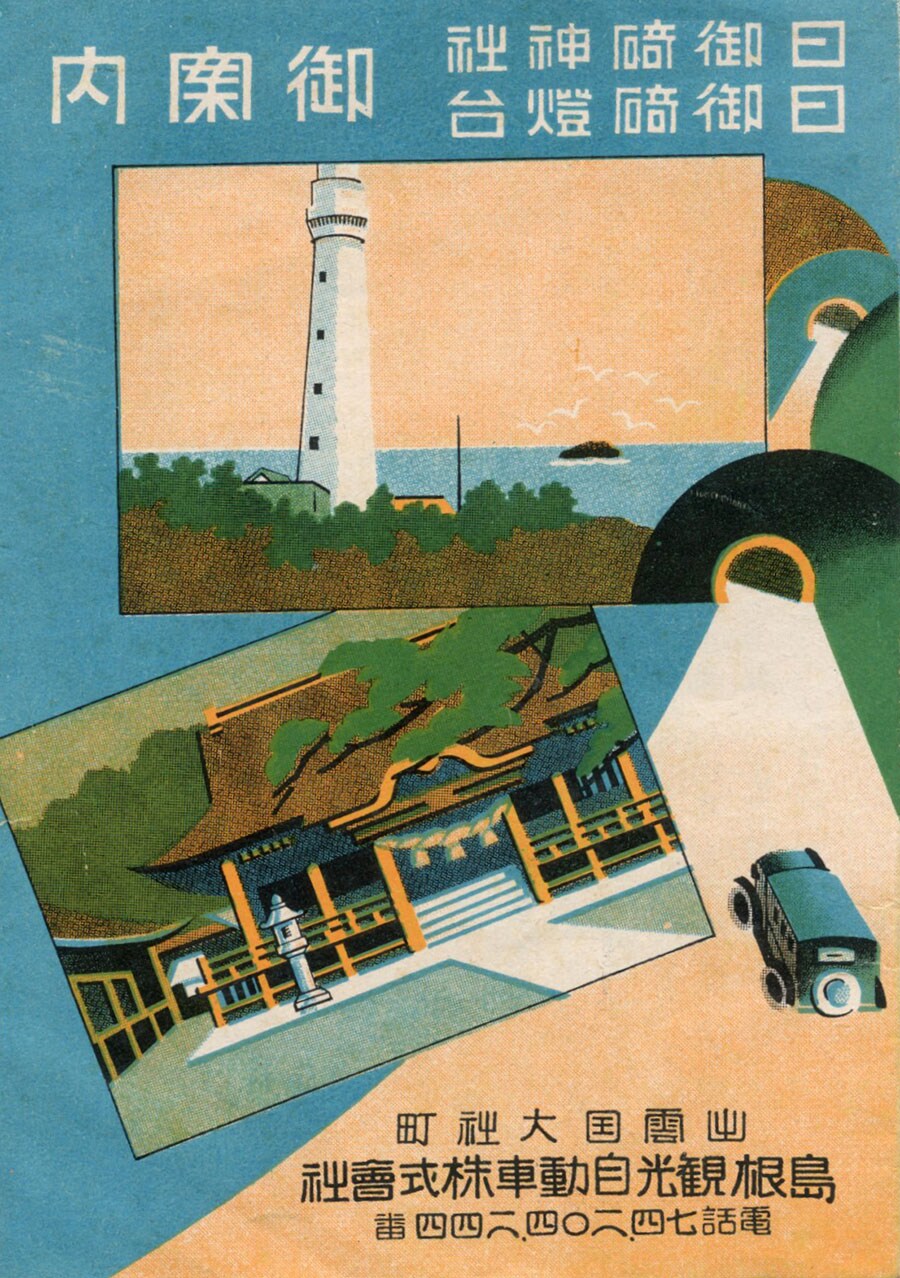

私の手もとには、昭和初期のものと思われる手のひらサイズのパンフレットがある。表紙には海に向かって立つこの灯台の絵とか、青っぽい乗合自動車(こんにちのバス)が山のトンネルに向かって走る姿を描いた絵とかがカラーで印刷されていて、デザインもなかなか近代的である。

発行元は「島根観光自動車株式会社」。表紙をひらくと「出雲大社の御詣がすめば次は」とゴチックの見出しが掲げられていて、本文には出雲大社にお詣りしたら次はぜひ日御碕神社に参るべきこと、ほかの名勝には「東洋一の日御碕灯台」などがあること、そこには自動車でしか行くことができないこと、などが書いてある。

おそらくこのパンフレットは出雲大社の周辺の旅館や飲食店などに置いてあって、観光客の誘導をねらったのだろう。一種のオプショナルツアーというわけだ。料金は往復一円(団体割引あり)、これはおおむね地下足袋一足とおなじ、なかなか手ごろな値段なので、参加者はけっこう多かったと私は見ている。

彼らはこの灯台を見てどう思ったか。もちろん当時の灯台は現在よりも総じて保守管理がたいへんだったから、内部の見学は叶わなかったと思われるが、それでもこの灯塔のすっくとした立ち姿に接するだけで一種の優越感に駆られただろう。

「風流だねえ」

くらいのことは言ったかもしれない。出雲大社から出雲日御碕灯台へ、古代から近代へ一っ飛び! 前時代にはあり得なかった文明の旅。