鮮烈なビジュアルと意図的に描かれた“人力感”

しかし本作は、その先入観さえ逆に利用したような、鮮やかな演出の数々で視聴者を“沼”に引きずり込んだ。ここが、先に述べた「カウンター」だ。

まず大きいのは、やはり鮮烈なビジュアルだろう。映像作品にハマるプロセスとして、「興味を持つ」フェーズを踏まなければ作品はそもそも選ばれない。視聴者の余暇の時間を食いあうコンテンツ過多の現代であれば、なおさらだ。

特に日本であればデスゲーム文化があるため、このジャンルのファンもいればその逆も一定数以上いる。どっちに転ぶにせよ、新鮮な気持ちで受け取る人は少ないのではないか。

そういった中でどう観賞意欲を上げていくかは死活問題で、「巷で話題になっている」「韓国コンテンツ=面白い」「Netflixだから加入者は気軽にチャレンジできる」といった追い風はあるにせよ、中身にたどり着くまでのモチベーションを上げるのは、やはり外見が大きな要因の一つといえるだろう。

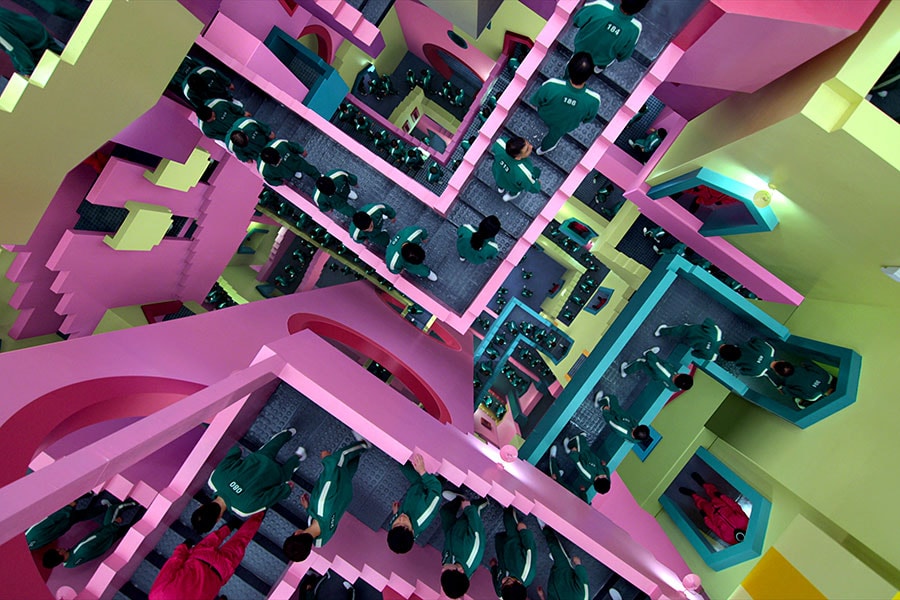

その点『イカゲーム』は、蛍光ピンクとグリーンを基調にした色彩センスが非常に際立っている。参加者はグリーンのジャージ(ちょっと中高の体操着を感じさせる)で、彼らをデスゲームにいざなうスタッフたちはピンクの防護服のような独特の衣装に、〇△□が描かれたマスクをかぶっている。プレイステーションのコントローラーを想起する人もいるだろうが、洗練された目を引くデザインだ。

そこに、これまた蛍光色でまとめられたキッズルームのような施設、第1話のゲーム「だるまさんが転んだ」に登場する巨大な少女のロボットのビジュアルなど(韓国の教科書に登場する少女を参考にしたそう)、常に「懐かしさ」と「新しさ」が入り交じった美術や衣装になっていて、親しみを抱くと同時に「この世界観で何が行われるのか?」と期待を抱けるのではないか。

この部分からも透けて見えるのは、本作における「現実との地続き感」だ。『イカゲーム』は、美術や衣装、小道具等々、細かい部分に至るまで「突拍子もない感」が実は少ない。

全て人の手で用意されたものであり(後述するが、ゲームの準備という“舞台裏”を描いているのが秀逸)、脱落者がスタッフの手作業で一人ずつ殺されるなど、“人力感”が意図的に描かれている。そのうえでビジュアル面に「懐かしさ」「新しさ」が共存していることは、作品全体のリアリティを密かに担保している。

例えば『神さまの言うとおり』や『GANTZ』、『今際の国のアリス』は、デザイン面からファンタジーやSF色を感じさせ、そこに「神様」や「宇宙人」「化け物」が絡んでくることで壮大な世界観を構築している。

ただ、『イカゲーム』においては根底に「現代の格差社会への問題提起」が流れており、先鋭的になりすぎると本質から離れてしまう。とはいえ、懐かしくし過ぎたら、視聴者を引き付けることは難しくなりかねない。そういった点をクリアする新旧ハイブリッドの美術や衣装は、実に合理的だ。

スタッフのマスクに描かれた〇△□は地位を示すマークであり(刑事が「着替える」アクションが意識的に挟み込まれる演出も効いている)、蛍光色もゲームの内容である「子どもの遊び」にリンクしており、一つひとつのアイテムやステージに統一感があるため「なぜ?」とノイズに感じるポイントが極めて少ないのだ。

また、「型抜き」を行う部屋やビー玉を使ったゲームで競うステージは「懐かしさ」、「綱引き」や「飛び石」は「新しさ」を感じさせるデザインになっていて、新旧を交互に挟み込んでくる構成も上手い。ちなみに、ビー玉遊びのステージであるセットは、70~80年代の韓国の路地裏を再現したものとのこと。

いま述べたような視覚的に意味を持たせた舞台設定は、物語上の「過去作品へのカウンター」とも有機的に作用。そしてその「カウンター」への意識は、韓国映画・映像界全体の推進力ともつながっている。

2021.10.24(日)

文=SYO