フィクションの制作は難しくなる

ひらりさ 基本的にクリエーターは作品を独立したものとして差し出しているのは理解しつつ、やっぱりわたしもどちらかというと制作者インタビューを読んでしまうほうです。それは「作品の理解が深まる」「作品を知るきっかけになる」メリットもあるんだけど、究極のところ、脚本家やプロデューサー本人のパーソナリティを補助線にして、自分のフィクション理解力を補うような部分もある。それが、クリエーターやスタッフの実生活と作品の同一視に行きつき、同じレイヤーで両者を受け止める人がいるのはわからなくもないです。

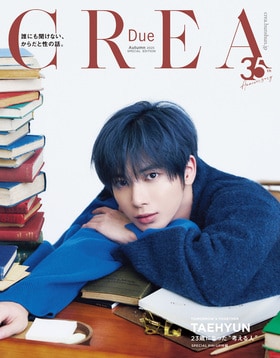

佐野 個人の物語はとても強いけど、強くなりすぎている部分があると思います。これはファンダム文化の影響もある気がしていて。たとえばアイドルの活動を通して、表現者としてのステージ上の彼らと、その裏側にいる生身の自分、それぞれが一体のストーリーとなって強固なファンダムが築かれているように見えることもあります。観客側も表現の背景にある“人格”を読み取ろうとするというか。

そういう意味でも、『エルピス』の脚本が書かれた2017年からフィクションを作る難しさはもう一段階上がったなと痛感しています。

「自己開示」をした最大の理由

――『それでも女をやっていく』の場合は、文章の先にひらりささんがいて、まずは本人の実体験として読まれることになると思うのですが、実話とフィクションの線引きについては、どんなことを考えてきましたか。

ひらりさ 先ほどお話しした「徹底的に自分のことを書いてみるという手法」は、社会学の分野にある「オートエスノグラフィー」という研究手法にも影響を受けています。本を読んだ人から「書くのしんどくなかった?」という感想をいただくことが多いのですが、徹底的に自分の経験や主観に向き合うのって、自分を「観察対象」として距離を置かないとできない。だから今回、書いたものと自分の間にはふしぎと距離感があります。

2023.03.28(火)

文=ひらりさ、佐野亜裕美

撮影=平松市聖/文藝春秋