文字の「革命」を象徴する存在が王羲之

定武蘭亭序-独孤本- 王羲之筆 原跡:東晋時代・永和9年(353) 東京国立博物館蔵

定武蘭亭序-独孤本- 王羲之筆 原跡:東晋時代・永和9年(353) 東京国立博物館蔵展示期間:1月22日(火)~2月11日(月・祝)

それまでも甲羅や金属器に文字を刻む前の段階に、筆で書く、いわば下書きのプロセスはあったが、意識化されることはなかった。ところが漢代に木簡・竹簡が生み出されると、状況が変わる。当初、石に「彫る」文字の代用でしかなかった新しいメディアは、「彫る」とは比べものにならないほど容易に文字を記すことができた。そのため「書く」文字の上に起こった変化は、「彫る」文字へも及ぶようになる。たとえば木簡・竹簡の縦に走る肌理に従えば筆は易々と走り、横へ筆を動かせば抵抗を感じる。つまり書く「速度」や「筆触」が意識されるわけだ。

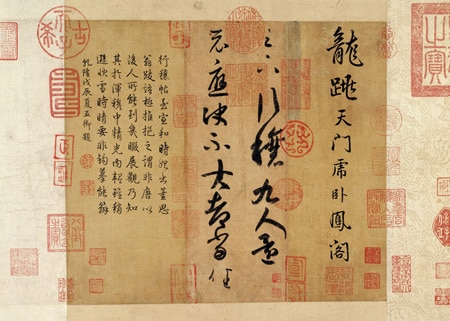

行穰帖 原跡:王羲之筆 唐時代・7~8世紀摸 プリンストン大学付属美術館蔵

行穰帖 原跡:王羲之筆 唐時代・7~8世紀摸 プリンストン大学付属美術館蔵Princeton University Art Museum / Art Resource, NY

そこからもう一度反転して、書く/筆触や速度を意識する主体としての個人=「作者」が出現してくる。さらに先へ進んで「紙」や「墨」と文字が出会った時、甲羅や金属や石といったメディアにガリガリと字を刻み込む、物質性・具象性から離れ、抽象的な表現へと飛躍することができたのだ。

行書蘭亭十三跋 趙孟頫筆 元時代・至大3年(1310) 東京国立博物館蔵

行書蘭亭十三跋 趙孟頫筆 元時代・至大3年(1310) 東京国立博物館蔵展示期間:2月13日(水)~3月3日(日)

神の文字から人の文字へ。石に刻む文字から、紙に書く文字へ。その転換が完成するのが、六朝時代(3~6世紀)。古代の文字が、私たちが知る文字へと変革されていく、その文字の「革命」を、象徴する存在が王羲之(303?~361?)であった。

とはいえ、実は王羲之自身の筆になる書は戦乱の中で失われ、現在はただの1点も残っていない。現在見ることができるのは、後世に作られた複製だけ。唯一、「ある」ことが確実視されているのは、唐の太宗の陵墓だ。王羲之を殊に高く評価し、血眼で真蹟を集めた皇帝は、死に際して王羲之の最高傑作と謳われる《蘭亭序》を自らの墓に封印してしまったと伝えられる。こうした逸話が王羲之のブランド価値を闇雲に高めてしまった結果、その書の何が重要だったのかという部分が、覆い隠されてしまった。

- date

- writer

- category