いよいよ大奥の真実に迫る!

大奥の序列が整備されたのは、三代将軍家光の時代。将軍の身の回りを世話する奥向きの女中たちは、次第に役職や階級ごとに厳格に分けられ、大奥は一種の官僚組織のような構造を持つようになった。第2章「大奥の誕生と構造」では、家光の乳母であり、大奥の礎を築いたといわれている春日局や大奥の構造、大奥に仕えた女中たちの生涯などが紹介されている。

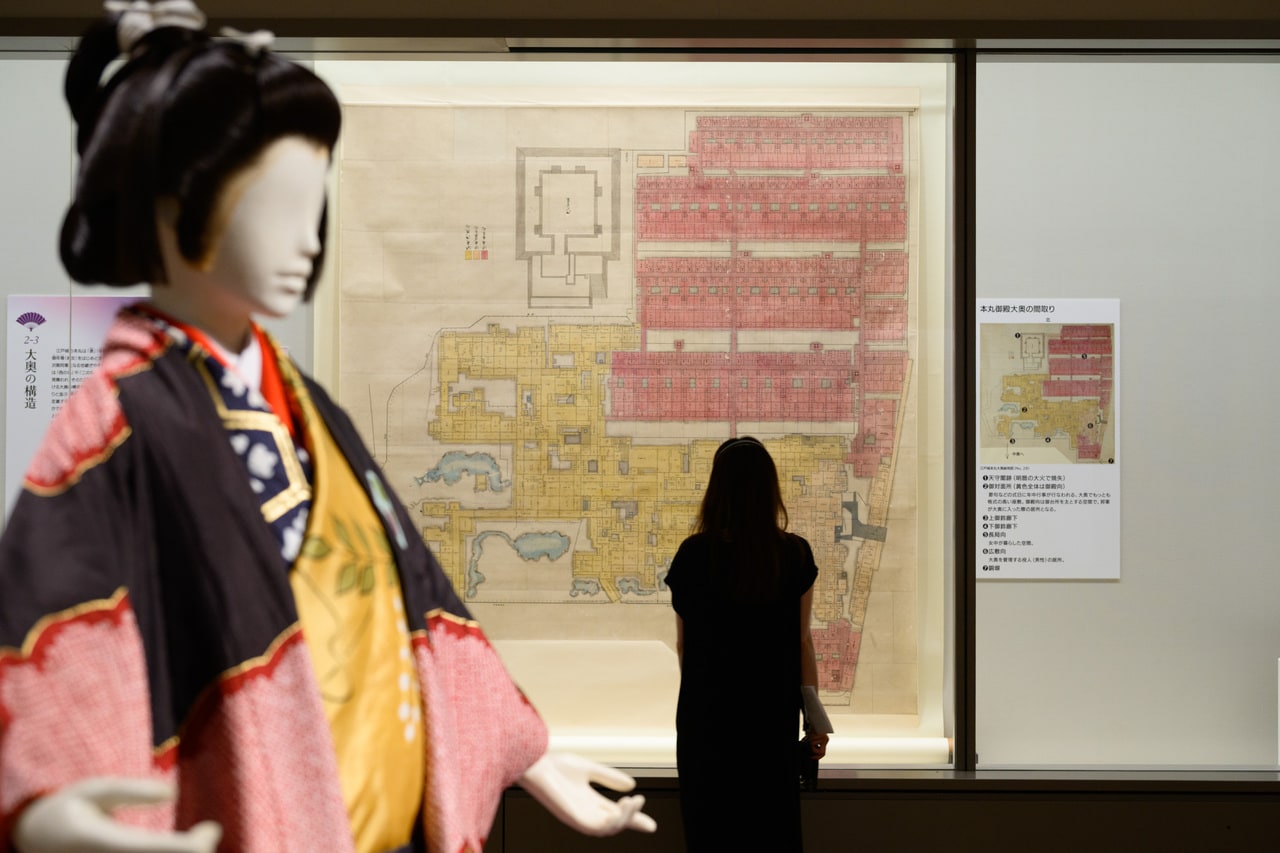

展示作品のひとつ『江戸城本丸大奥総地図』を観ると、彩色のない部分が天守台、黄色い部分が御殿、赤い部分は奥女中が暮らしていた「長局(ながつぼね)」として色分けされている。城内で占める面積の広さを見ると、大奥には相当な人数の女性が暮らしていたことが想像できる。

ところで、大奥を描いたテレビドラマなどによく登場する「大奥総取締」は架空の存在。奥女中のなかで最高の地位であり、大奥を取り仕切っていた御年寄(おとしより)がモデルになっているそう。御年寄は結婚をすることもなく、大奥の情報を表に出さないために生涯を江戸城で過ごす運命にあった。

会場には、十三代将軍家定に仕えた将軍付きの御年寄・瀧山(たきやま)の日記や、かんざしや櫛、籠といった所用品、「絵島生島事件」(※)の取調覚書なども展示されていて、大奥に生涯を捧げた女性たちの息づかいが感じられる。

※絵島生島事件……七代将軍家継の時代に仕えた御年寄であり、家継を産んだ月光院付きの女中・絵島(えじま)と、歌舞伎役者の生島新五郎の密通疑惑が発端となり、多くの人が処罰された。

- date

- writer

- staff

- 文=河西みのり

撮影=平松市聖 - category