「世継ぎを産まなければ」という重圧、葛藤、嫉妬……愛憎渦巻く大奥の世界

第3章「ゆかりの品は語る」では、大奥に生きた歴代のヒロインたちに焦点を当てている。

大奥で暮らす御台所や側室たちにとって、最大の使命は「世継ぎを産み、育て上げる」こと。代々の御台所は、皇族や朝廷にゆかりのある女性のなかから選ばれるのが通例であったが、必ずしも世継ぎをもうけるとは限らない。そのため、将軍家の血を絶やさないよう、複数の側室や側妾が置かれた。

彼女たちの待遇は、世継ぎの生母となるかどうかによって大きく変わる。常にストレスやプレッシャー、嫉妬や対立などが渦巻いていたであろうことは想像に難くない。

側室や側妾のなかには、身分の低い家柄の出身も女性もいたのだとか。写真の着物はその一人、五代将軍綱吉の生母・桂昌院(お玉の方)が若かりし頃に着ていた着物。桂昌院は八百屋の娘から将軍の母へと一気に上り詰め、“玉の輿”の語源にもなった。

綱吉が側室の瑞春院(お伝の方)に、贈り物の上に掛けて送ったと伝えられる刺繡掛袱紗も見どころのひとつ。一枚一枚、長寿や幸福を祝う言葉やおめでたいモチーフが刺繍された袱紗からは、綱吉の深い愛情が伝わってくるようだ。

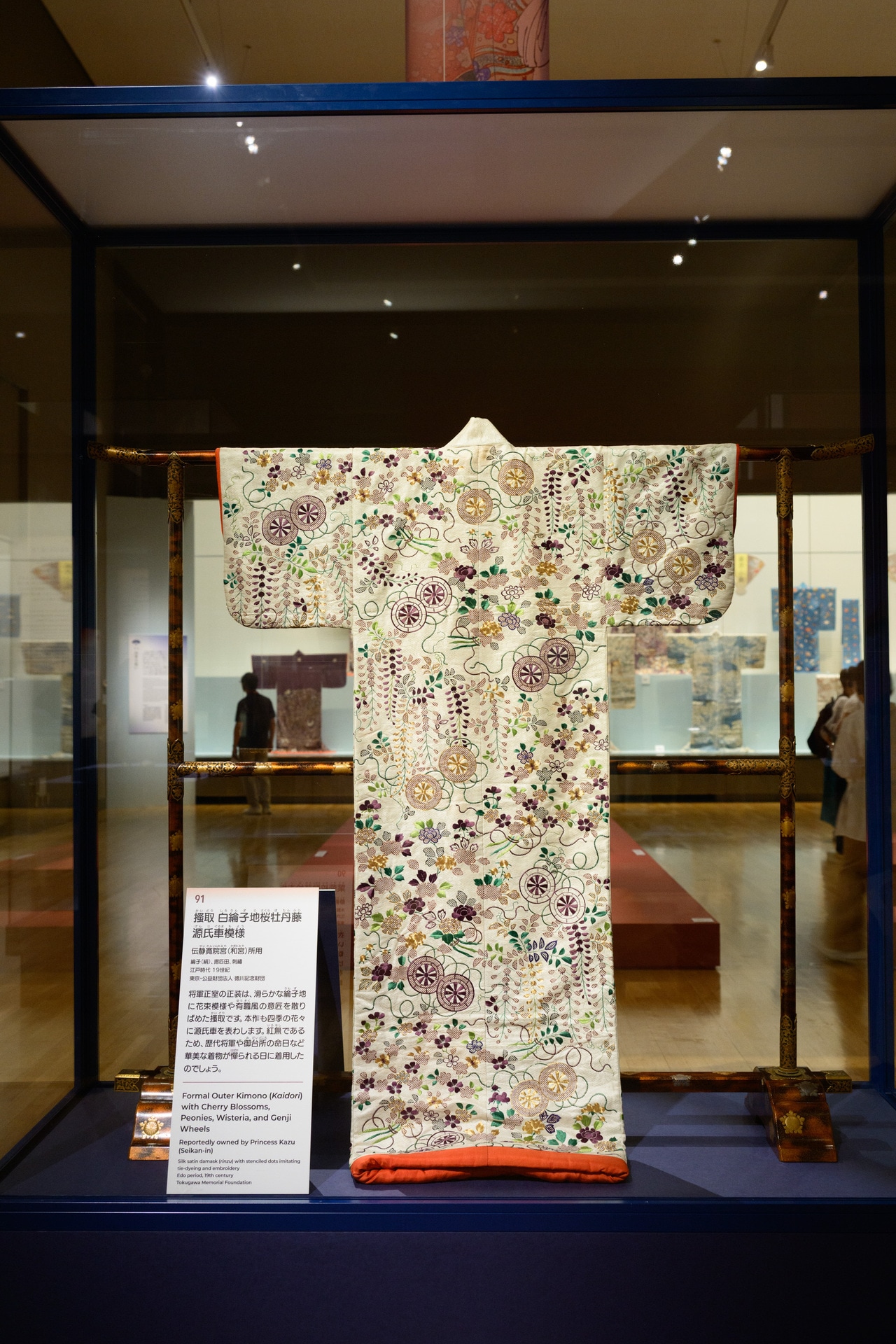

また、確執があったと伝えられる十三代将軍家定の正室・天璋院と(篤姫)、十四代将軍家茂の正室、静寛院宮(和宮)の遺品を比較すると、武家と公家という互いの文化、生活の違いが感じられるのも興味深い。

着物や調度品を通して大奥の女性たちの日常にふれる

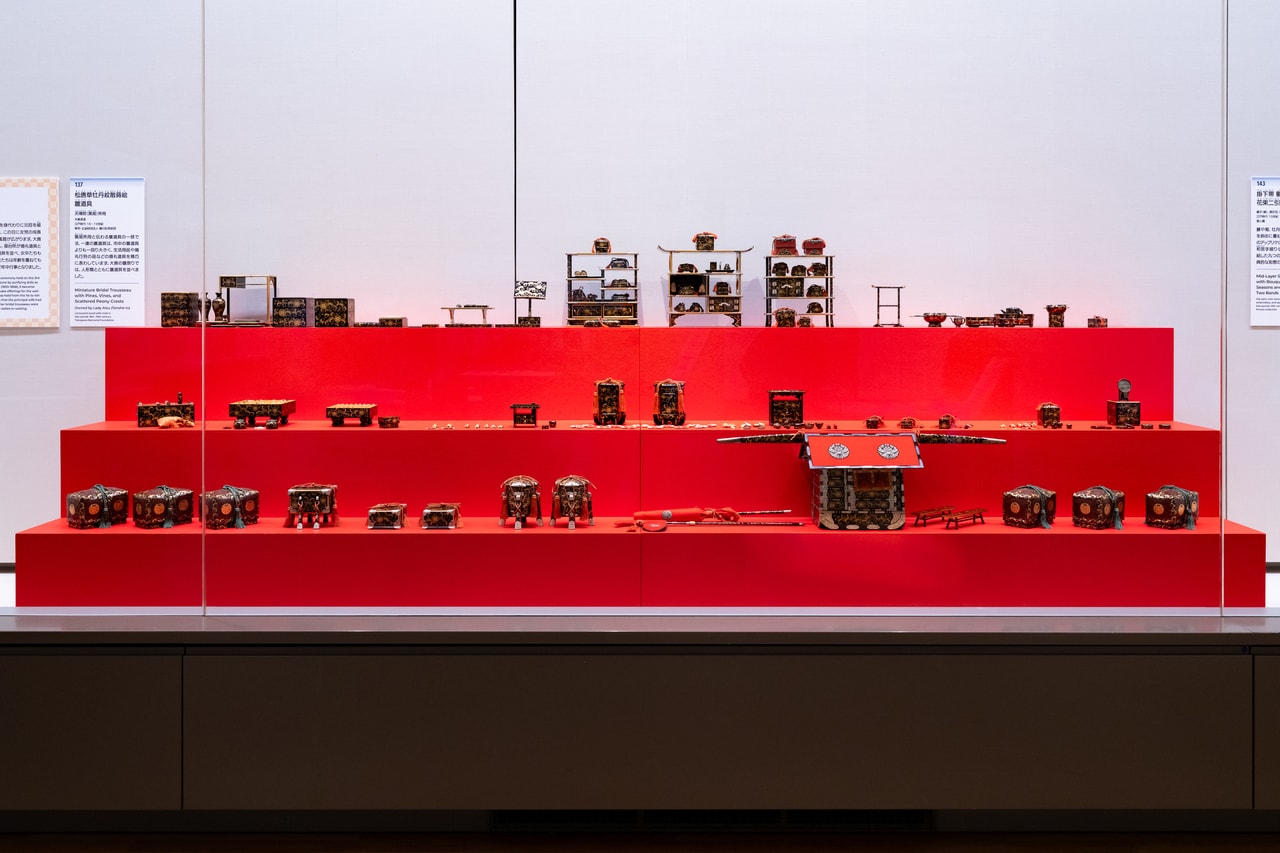

第4章「大奥のくらし」では、豪華な婚礼調度品や四季折々の衣装、かるたや楽器などの遊び道具など、大奥での暮らしぶりが垣間見える作品が展示されている。

「四季の装い」と題された展示では、大奥で用いられたと考えられる色とりどりの着物がずらりと並ぶ。資料によると、御台所は1日に5度も着替え、しかもそれらの衣装は1か月ごとに取り替えられていたのだとか。役目を終えた着物は、年に一度の「御納戸払い」の際には、御年寄や御台所の身の回りの世話をする「御中臈(おちゅうろう)」に下げ渡された。贅沢に刺繍が施された「搔取(かいどり)」(打掛)や小袖の美しさに、思わずため息がもれる。

このほかにも、天璋院の持ち物だった雛道具や静寛院宮が愛用していた伊勢物語歌かるたなど、さまざまな生活用品や遊び道具などが展示されており、『千代田の大奥』に描かれていたような、大奥の暮らしの情景が浮かび上がる。

締めくくりは、大奥に出入りして歌舞伎を演じた女性の歌舞伎役者・坂東三津江が用いた歌舞伎衣装の展示。一挙に公開するのは本邦初。大奥の女性たちとはまた違った、きらびやかな舞台衣装もじっくり堪能したい。

- date

- writer

- staff

- 文=河西みのり

撮影=平松市聖 - category