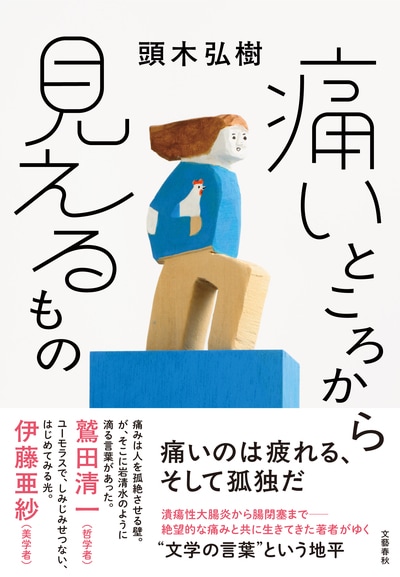

縄文土器にも通ずる原初の力強さ

「人がた」の表現はいったいどこからやって来たのか。その点について加藤は、絵画の根源を問い直すなかで見出したものだとする。せっかく描くのなら絵の本質に迫りたいと考えた加藤は、表現のはじまりは何だったか突き詰めていくうち、子どもがいくつかの点と線だけで人の顔をつくることに、絵の萌芽を見るに至った。それに倣って自分も描いてみると、モチベーションが上がり、オリジナリティあふれる作品が生まれてきたのだった。

はじまりが子どもの絵に立ち返ることだったからだろうか、加藤泉の作品は先史時代の洞窟壁画や縄文土器にも通ずる、原初のものが宿す力強さをいつもまとっている。

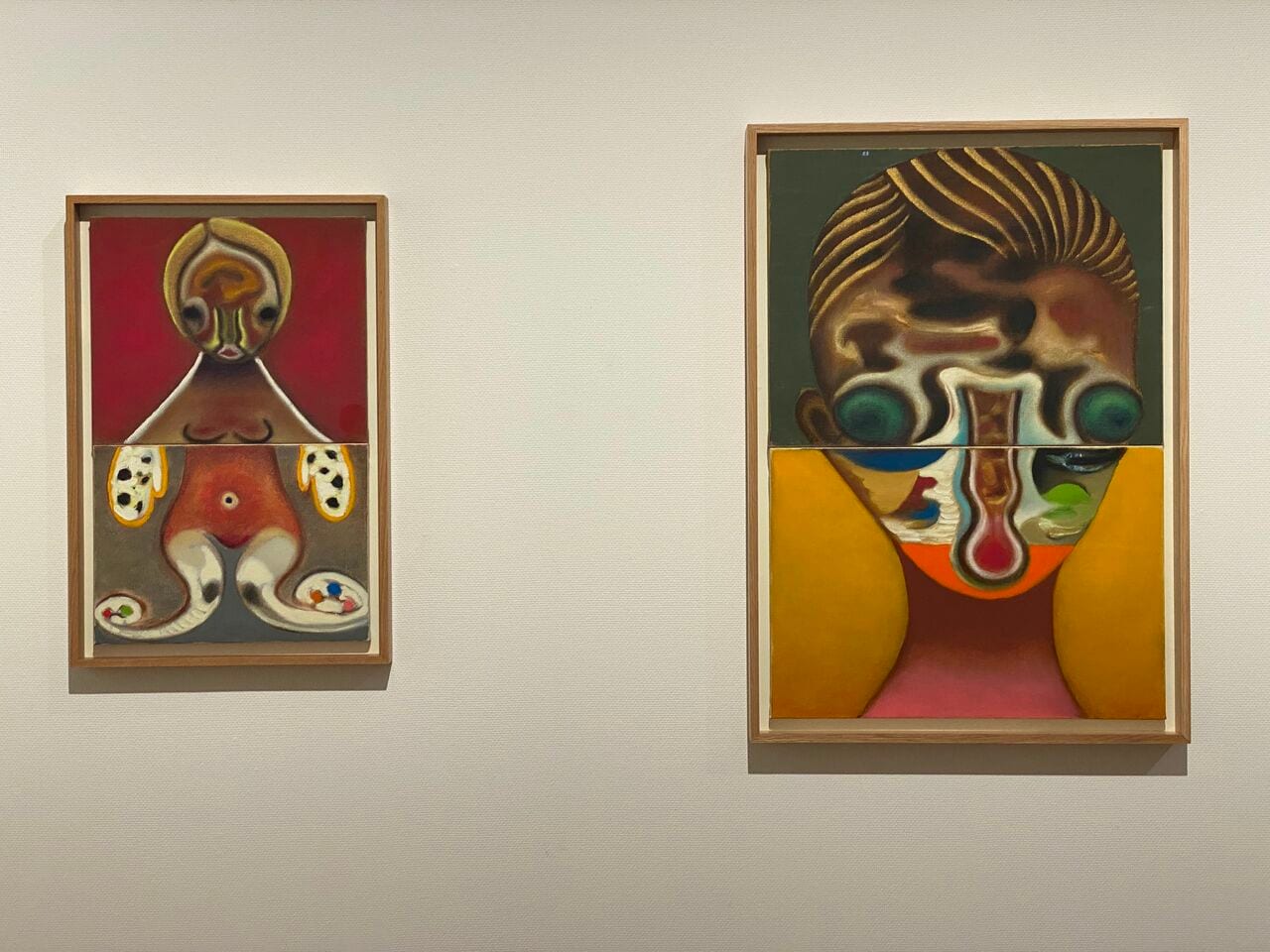

今展は、石見美術館の広い展示室を3つ丸ごと使用し、加藤泉にとって過去最大規模の個展となった。出品作は200点を超え、高校時代の習作から最新作までを網羅している。

第一会場は「何者かへの道」と題され、およそ40年におよぶキャリアを、時系列でたどる展示となっている。さまざまな時期に描かれた「人がた」を、浴びるように観ることができる。歩を進めるたび、新しい「人がた」と目が合い、じっと見つめられているのを感じる。

加藤は絵を描く際に筆を用いず、薄い手袋をはめた手で、油絵の具を画面に塗っていく。そうして生まれてくる手触り感のある線や色彩は、実物に対するといっそう生々しく観る側に迫る。

会場で歩を進めると、「人がた」は個体ごとに色、かたち、たたずまいが異なり、描き方がつねに変遷しているのにも気づく。ただし、その変化をもって、加藤泉の画業が進化していると言えるかどうかはわからない。どこか明確な到達点へ向けて、「人がた」の描き方が改良され続けているようには見えないのだ。

どこに行こうとしているのかは知れず、加藤の作品はただ変化していく。生命の個体は、種を存続させるためだけに、命のかぎり動き続けるが、加藤の画業はそのふるまいを模しているかのようだ。生命は存在し、動き、変化すること自体が大切なのだと、加藤の生み出す「人がた」が強く訴えかけてくる。

2025.08.02(土)

文=山内宏泰