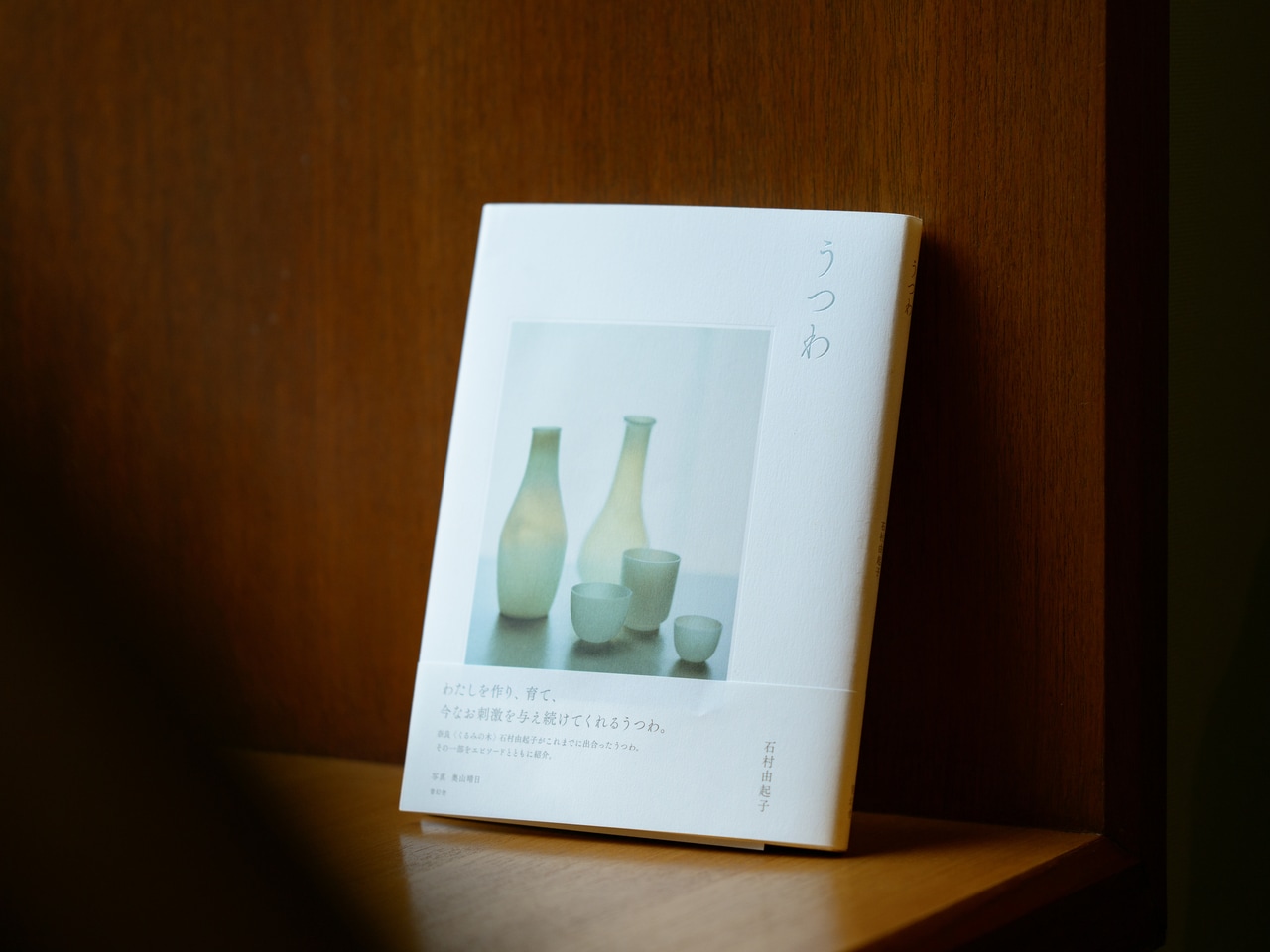

実にうつくしい本が誕生した。その名は『うつわ』(青幻舎)、幼い頃より料理と民藝に親しみ、染織を学んだ著者の石村由起子さんが「ただ、好きだから」と集めてきたうつわの数々が紹介される。なぜ惹かれるのか。どのように集めてきたのか。美意識の萌芽から「用の美」を考え、実践してきたその思いを聞いた。

「あなたの目が喜ぶもの」を探してほしい

石村由起子さん(以下、石村) 「ああ、これ好き……!」というね、ただもうその思いだけで集めてきたんです。最初の頃はお店(奈良にあるカフェレストランとショップ&ギャラリー「くるみの木」)もやっていませんし、本当に惹かれたから集めてきただけで。好きなうつわに手料理を盛って友人をもてなすことが好きだったし、夫との食卓に並べて喜ばせたい、楽しませたい、そんな思いからなんです。

――おばあさまからの影響が強い、と本に書かれていますね。「暮らしのイロハを教えてくれた」と。

石村 私は両親が共働きのひとりっ子で、おばあさんはうちの料理担当でした。いつもキッチンにいるような人で、梅干しでも味噌でもなんでも手作り。私は香川県の高松生まれですが、祖母は若い人や越してきた人に郷土料理を教えるようなこともしていたんです。

――小さい頃から、家事の手伝いをされていたのですか。

石村 はい、全般的に。苦になりませんでした。昔ですから、かまどの火加減なども教えてもらい、お膳を出したりしまったりもやりながら教わって。祖母は毎日の食事の用意でも、刻んだ野菜をきれいにバットに揃えて並べていくんです。

――そのあと、炒めたり煮たりする野菜をですか?

石村 あるとき聞きました。「どうせお鍋で煮たら一緒なのに、なんでこんなにきれいにするの?」そしたら、「ゆきちゃんの目が喜んだらいいよね」って。きれいなほうが自分の目も喜ぶ、私の目も喜ばせるだろう、という意味ですね。そのとき学んだ気がしました。祖母は洗濯物もきれいに干すんです。バランスがよくて、暮らしのいたるところがそんな感じでした。整っていると気持ちがいいし、自分の目が喜ぶからと。

――「自分の目が喜ぶ」イコール、「私はこうしたい」ということなんですね。おばあさまのうつわの趣味は、どうでしたか。

石村 祖母はしまいやすくて無駄がなく、使いやすいうつわを愛しました。私も同様のうつわが好きです。

――はじめてうつわを買ったのは16歳のとき、と本にあります。

石村 高松で旅館をやっていた叔母が、東京の骨董市に連れていってくれたんです。そのとき「自分の目で見ていいと思ったものを選びなさい」とだけ言われて。自分のお小遣いで買える範囲で、古い白磁や染付のものを選びましたが、今もやっぱりそういうものが好きですね。

――最初から「これが好き」というはっきりした気持ちがあったんですか。

石村 あるんです、今もそれはブレていません。だから若いときに買ったものも捨てていません。なので蔵の中はもう異常な量が……(笑)。最後の始末をどうするかが課題と思っていたんですが、この『うつわ』という本を作ったことで、「私の手元からもう放していいんだ」と思えたんです。

――写真におさめて、一冊にまとめられたということで。

石村 ええ。ですが余計に愛着がわいてしまって(笑)。もっともっと使っていこうと今は思っています。しまい込んでいるとうつわも悲しみますから。

――「これが好き!」と思えず選べない、あるいは一目惚れして買ってみたものの、手持ちのうつわと合わない、使いにくい……なんて嘆く方も多いのですが、どうしたらいいでしょう。

石村 やっぱり「あなたの目が喜ぶもの」を探してほしいです。そしてとにかく「見る」ことですね。うちのスタッフにも「見れば見るほど目は肥えていくし、成長する。見たほうがいいよ」と言っています。見るほどに何が好きか分かるし、値踏みもできるようになっていきます。そして買ってきたら「使ってこそ」です。使うことで、何か使いやすいか、使いにくいかがわかってくる。

文=白央篤司 撮影=平松市聖