それは後ろ向きのまま全力疾走で前進してきたともいえる。そうしなければ、ブライアンやロジャーは、友の死に耐えられなかっただろう。癒しがたい死の喪失感の中で、フレディ伝説は産声を上げた。

ブライアンから聞いた忘れられない言葉

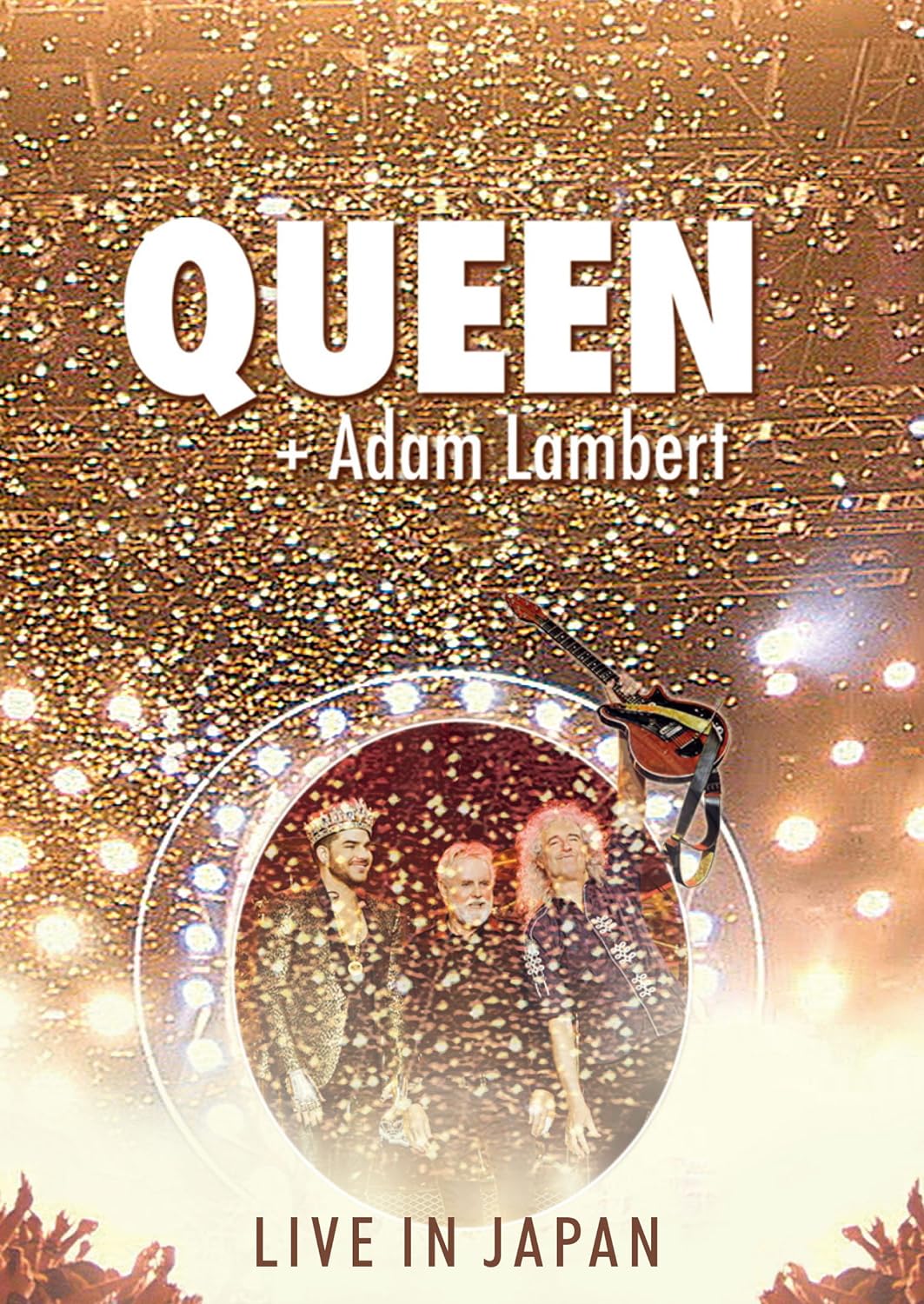

「後ろ向きでの前進」の実例を見よう。フレディのソロアルバムの曲もクイーンの演奏でバージョンアップさせて収録した95年の「メイド・イン・ヘヴン」、2002年に始まったミュージカル「ウィ・ウィル・ロック・ユー」、05年にスタートした「クイーン+ポール・ロジャース」のコンサート活動、12年からの「クイーン+アダム・ランバート」としてのコンサート活動など 、折に触れ、世の中にインパクトを与えてきた。

「クイーン+アダム・ランバート」は、ロックフェスティバル「SUMMER SONIC 2014」で日本初お目見え。筆者は、その直前にブライアンに電話インタビューする機会に恵まれた。忘れられない言葉があった。

「家族と同じで、僕が常に心にとめて生きているのがフレディ。だから、大切な国である日本に彼も連れて行く。フレディはステージのどこかで、僕らの演奏をうなずきながら聴いていてくれると思う」(14年7月30日付朝日新聞朝刊より)

この思いはフレディ没後、ぶれていない。

そこに、18年の映画『ボヘミアン・ラプソディ』という決定打が来た。

生きた古典性の獲得

映画を見た筆者の知人が自宅で「ママ~」と「ボヘミアン・ラプソディ」(75年)を歌っていたところ、彼の小学生の息子が大声で「だめ、歌わないで。僕の曲なんだから」と抗議したらしい。こんな例をいくつか聞いた。不死鳥のように蘇り、国や時代・世代を超えて、その価値を知らしめる。これこそ古典性である。

例えば、美空ひばりの「悲しい酒」(66年)も、石川さゆりの「津軽海峡・冬景色」(77年)も、八代亜紀の「舟唄」(79年)も古典的演歌と言っていいが、残念ながら今のところ、海外はおろか、日本でさえ小学生が「私の曲」と言い張るような曲とは見做しがたい。

欧米日を中心に世界各地で老若男女が口ずさむクイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」「ウィ・ウィル・ロック・ユー」「伝説のチャンピオン」などは、おそるべき曲たちだ。こんな強靭な楽曲を生み出したのは、ポピュラー音楽界では、ビートルズとクイーンぐらいなのではないか。

2024.02.29(木)

文=米原範彦