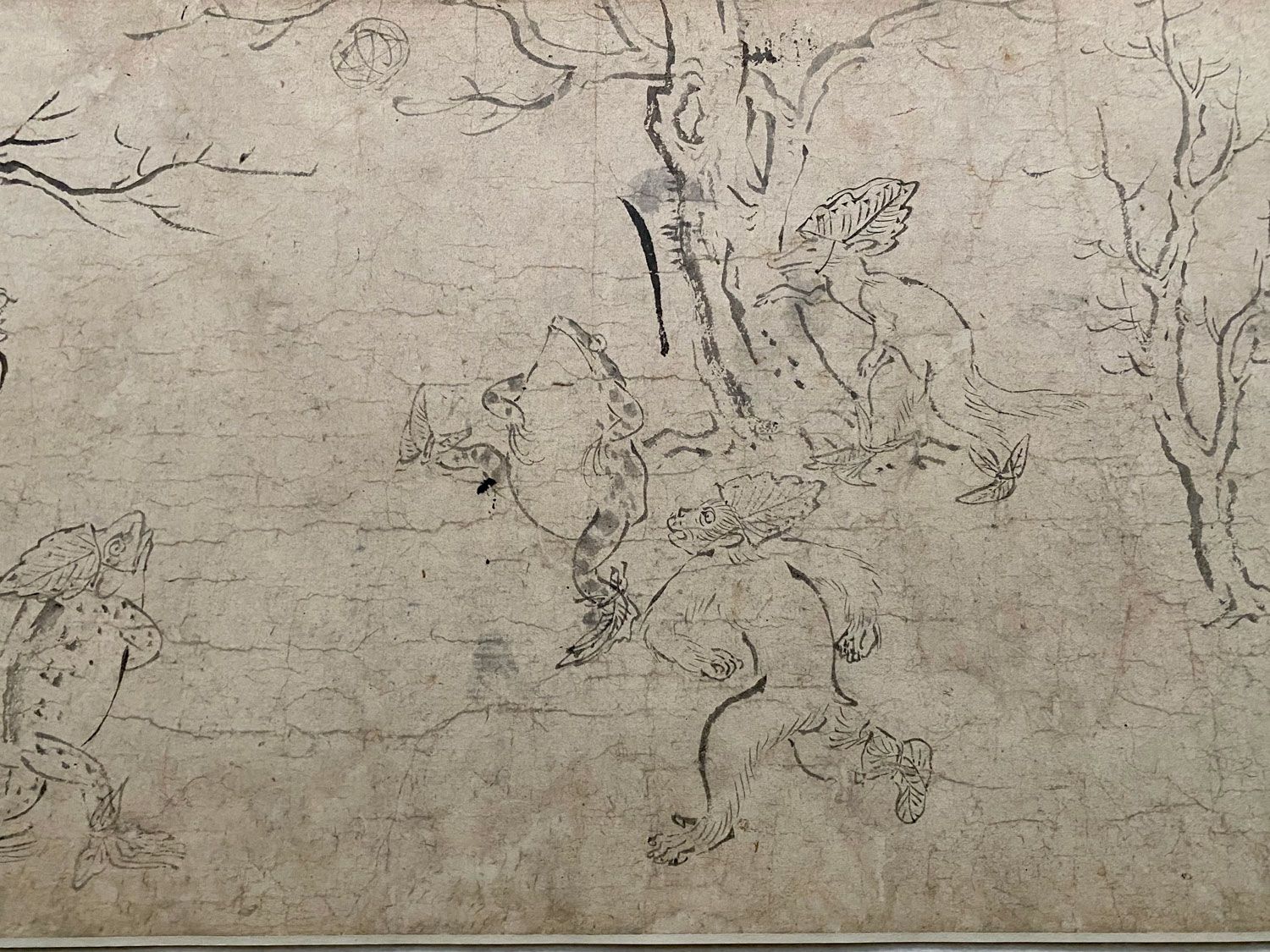

そうまで感じさせるのは、どの場面もあまりにリアルに描き出されているから。生きものの生気を、ほんのわずかな筆致で表してしまうこの達筆ぶりは凄まじい。

しかも、気づけばこの巻物には、彩色が施されていない。墨の線だけで描かれた単色の世界。描線のみによって、これほど豊かな世界を生み出してしまうなんて尋常じゃない。

描くことの、また描かれたものを観ることの愉しさ、ここに極まれりといった感がある。

謎めいたところがまた魅力的

甲乙丙丁と通覧してはっきりわかるのは巻ごと、さらには巻の中でも前後半などで、作風がかなり異なっていること。「それぞれの巻を描いたのは、違う人なんだろうな」とは、誰しも感じるところだ。

おそらくは描いた人も時代もマチマチ。ただ、確かなところは実はわかっていない。《鳥獣戯画》は作者や制作年代、制作意図までのすべてが定かでないのだ。

これほど有名な絵だというのに、なぜこの動物がこの場面でこんなことをしているのか、何を狙って描かれたのか、まるで判然としないのである。

とことん謎に包まれた作品だということが逆に、作品の魅力を増大させている面もあるだろう。何も定まっていないからこそ、現代の私たちがこれを観て、動物たちの一挙手一投足に勝手な思いを馳せ、自由な解釈を施し楽しめるのだ。

ただひとつはっきり認められるのは、あらゆる生きものに温かい視線を注いだり、自然を自分たちと同一視しながら暮らすといった日本人の心性は、《鳥獣戯画》の描かれた大昔(おそらくは平安後期~鎌倉時代と目されている)からほとんど変わっていないのだなということ。

日本文化の特性が見事に表れた逸品の全体像、この機にぜひ存分に愛でておきたい。

2021.06.01(火)

文=山内 宏泰